2020-11-23 19:47

二、由矿物至珠宝

《宝石》的第二部曲带领观众深入矿物诞生的地球核心,探索形塑珍稀矿物及成就其蜕变的地球动力循环和自然现象。约36组展柜并列展示矿物或贵金属与宝石及珠宝,另以七个珠宝展柜展出梵克雅宝系列的杰作,而三个壁龛则聚焦于黄金、大型晶石及木化石。

这批展品透过具体的例子,彰显宝石学是科学和艺术创作之间的连系。宝石学被用以打破不同范畴之间的壁垒,启发对双重时间性的认知,其研究领域涵盖矿物以数百万年起计的生成,以及特定的有利条件引发的不同生长阶段。

这些自然现象的细节被一一揭开,组合成七大独特篇章:气压、温度、矿液、水、氧、生命及变质作用。这些元素在地底深处至地面形成一个循环,绝少相互排斥,反而彼此依存。

这些地质机制不但影响各类矿物的进化,亦影响宝石切割师面对的挑战,以及珠宝匠处理这些宝石时的灵感和创意。

观众追踪这些地质循环时,可观赏34种宝石及黄金和铂金两种贵金属,这些展品陈列在一系列圆形空间内,其夺目色彩由象征地球内部的深红色,渐变成象征空气和水等鲜艳透明的色调,呼应较接近地面的元素。

这趟旅程深入地球的核心,观察其稳定运动以至猛烈爆发的过程。

气压

蕴藏在370至750公里深的地幔中的矿物,承受比大气压力高250,000倍的气压及近摄氏2,000度的高温。虽然这种地质特征绝大多时只见于地底深处,部分矿物却会透过地球动力运动,例如令气压骤降的火山爆发,攀升至地球表面。

这些复杂过程的许多神秘谜团至今虽仍未解开,却解释了何以来自地底深处的矿物在地球的表面为数相对稀少。四组以矿物学为主题的展柜,展示受气压现象影响的三种矿物及一种金属,包括无色钻石、彩钻、橄榄石及铂金。

辉煌美钻

钻石描绘了气压这项头号自然法则如何影响矿物的结构、质感和外观。愈深入地表以下,气压就愈高,而这类几乎全由纯碳组成的矿物就在地壳下的上地幔中结晶;气压将碳原子压缩,为钻石赋予非凡硬度和光芒。

近年的研究认为,世上多颗出众美钻都是在地底深处形成,例如英国王冠上重105.6克拉的Koh-i-Noor(波斯语意指“光明之山”),或重530.2及317.4克拉的史上最大型切割钻石Cullinans(库里南)。

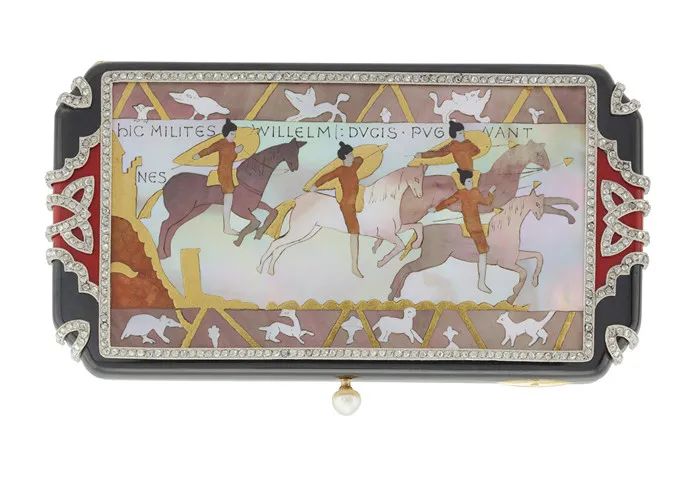

火山猛烈爆发时,钻石可以高达每小时250公里的速度被推上地面;这种条件令钻石有机会保持原状,避免转化成黑色石墨。一组专为珠宝而设的展柜,荟萃梵克雅宝的钻石珠宝由矿物至珠宝套装,包括胸针、胸饰、头冠、项链、戒指和手链。

Collaret项链,1939年─ 铂金、钻石

前由埃及纳丝莉王后殿下珍藏 Van Cleef & Arpels梵克雅宝典藏 Patrick Gries © Van Cleef & Arpels SA

—

温度

向上喷发的岩浆,令矿物可在地壳中形成。这种现象导致气 压及温度降低,惟后者下降的速度慢得多。随着岩浆停止喷发及逐渐冷却,这些变化令部分矿物溶解,再重新凝成结晶。

在地壳中大量蕴藏的石英,平均于摄氏600至700度左右结晶,其中一类是透明无色的白水晶,但纯净无瑕的品种相当罕见。其剔透亮泽令现代艺术及装饰艺术运动的艺术家击节赞赏,而观众观赏白水晶及“浓彩”石英精品时亦将体会其澎湃的象征力量。

凹雕La danseuse nue(赤裸舞娘)及Idylle由 Louis Bozzacchi于1920年左右雕制,见证白水晶在装饰艺术中的隽永用途,而以石英点缀的梵克雅宝座钟及腕表,则恍如向地球远超人类时空的丰悠历史致敬。

矿液

随着矿物逐渐攀升至地面,气压和温度进一步下降,结晶过程持续发生。蕴含水、二氧化碳、氟或氯的压缩热液凝聚,将其流经的部分岩石及矿物溶解。这种被溶解的物质随热液流走,沉积在较冷的地壳裂缝中,形成伟晶岩,其矿脉或蕴藏大量巨型宝石晶体;其中部分矿物则受土壤侵蚀和板块运动的影响而攀升至地面。

这些可能蕴藏碧玺、黄玉、海蓝宝石和绿宝石的珍贵矿岩,以八个主题展柜展出,其中一批巨型晶石包括重13公斤的黄玉,以及重50公斤的“Santa Maria”海蓝宝石。

13.09克拉的多向切割绿宝石

─

埃塞俄比亚

梵克雅宝典藏© Van Cleef & Arpels SA

黄金蕴藏于地底深处的炽热矿液中,往往透过结晶过程沉积在石英矿脉内。随着这些矿床被侵蚀,黄金最终形成沉积物;这正是金块的形成过程。

这种金块被称为“天然黄金”(蕴含 96.12%金质),当中一块出土自马达加斯加,重937.2克(2.06 磅),是史上采得的最大型金块,而且状态完好,彰显博物馆藏的丰富多姿。

Eucalyptus seed项链,1966年

Eucalyptus seed项链,1966年

此外,梵克雅宝工作坊于 1930年代末设计的一批项链,亦突显黄金的璀璨光芒和纯净美态,当中包括知名的Zip项链,其灵感取自当时开始应用于服装的拉链。

水

水在地球深处发生的许多地质机制中扮演关键角色。在地球表面,水在土壤侵蚀中发挥关键作用,皆因雨水会将石英及其他难以溶解的矿物冲至河床,使其凝聚在沉积物中。这些沉积物称为“次生”矿床,是人类开采珍贵宝石的原始矿源。

渗入地下的水或会溶解及改造矿物,同时将矿盐吸收。这种经矿化的水一旦渗入更深的地底,即会升温及浓缩,引发与其他矿物的化学反应,催生出填充裂缝和晶洞的新品种矿物;这正是澳洲蛋白石在数百万年间形成的过程。这些宝石的出土地区曾受热带暴雨侵袭,但现已成为全球最干旱的地区之一。此展区展出多件蛋白石标本,包括教人惊艳的贝壳化石。

其他展柜展出的缟玛瑙、紫水晶和哥伦比亚绿宝石,亦因水循环的效应而形成。梵克雅宝精选多件历史悠久的绿宝石珠宝供观众探索,为这组展品画上圆满句号。

氧

由法国东南部禾克吕兹省鲁西永市的知名赭岩,以至美国亚利桑那沙漠中的绿松石矿脉,都证明大气中的氧会腐蚀蕴含大量铁、锰或铜的矿物,形成新物质“次生矿物”。

这些次生矿物往往色泽鲜艳,塑造及点缀壮丽雄奇的地貌,例如中国甘肃张掖国家地质公园内的山脉及如月表般凹凸不平的地貌, 或是肯尼亚东察沃国家公园中的河流;后者的红土河床蕴含赤铁矿,令嬉水的大象通体染上红啡色。

氧是大气中含量第二高的气体,成为改造地貌的媒介。溶于水中的氧亦可渗入岩石,使其氧化及产生改变。

绿松石、红玉髓和碧玉等宝石,都诞生自这种腐蚀现象。这些蜕变的迷人细节,在各组主题 展柜中尽现眼前。

生命

地面的某些生物会利用所吸收到的矿物元素制造生物矿物;这正是珊瑚、贝壳和某些海绵的形成过程。另一种名为“石化”的过程,则在植物或动物死后将其物质逐渐转化为矿石。这现象可见于亚利桑那州的红碧玉色树干化石,其中重达1公吨的标本在展览中亮相。

生物制造珍贵素材的另一种方式,来自树脂等有机化合物的“石化”过程。琥珀、珍珠母贝、珍珠和珊瑚,都是这种现象的结晶;当中不少更流芳百世,包括越南保大帝的珍珠(由私人珍藏借出)、 奥兰治-拿骚公国省督威廉五世的巨型珍珠(由荷兰赠予法国,近年由博物馆收藏),以及选自法国王室珠宝馆藏的优质珍珠。

变质作用

板块运动可导致地面上的矿物被埋藏。这些地磁运动令各地的晶石以固体状态下沉至地底下数公里,继而变形及相互产生化学反应;这种现象称为“变质作用”,造就矿物的多元演变。

某些矿物因矿液增加及温度和气压上升而重新结晶,另一些则随着岩浆喷发而被加热及改变结构;只有极少数矿物可 因侵蚀及板块运动而重返地面,包括青金石、多种石榴石、翡翠、尖晶石、蓝宝石及红宝石。梵克雅宝的珍稀杰作,与缤纷夺目的矿石相互辉映,体现世家的非凡创意。