2021-04-07 14:47

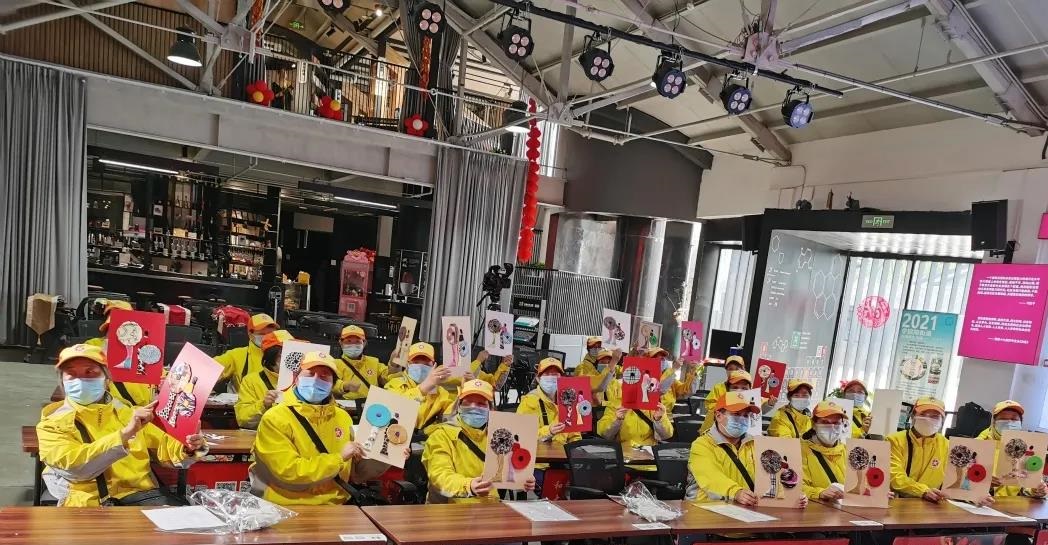

4月6日,2021年海淀学院路街道公益性群众文化系列活动第五场——形神俱美,丝绫堆绣和第六场——形神毕肖、彩塑泥人如期举行,活动特别邀请到北京市三级工艺大师、北京堆绣非遗传承人靳明老师和北京民间文艺家协会理事、中国民协彩塑专业委员会委员、彩塑泥人非遗传承人泥人张姚晓静老师,分别讲解丝绫堆绣和彩塑泥人的历史并现场制作。上午线下的丝绫堆绣制作是为辖区文明引导员举办的专场活动,下午的彩塑泥人制作则是地区小学生专场,线上直播观看人次达2.1万,有助于传承和发扬古老的优秀民族文化。

勒明老师详细讲解了丝绫堆绣复杂而又精细的制作技艺,包括布色标号,裁剪局部纸样、布样、包边、黏贴等工序,大家跟着老师学最传统的技法,经过摸索和创新,终于将块块粗简的布匹变成精美的艺术品。

下午的彩塑泥人制作现场依旧十分热闹。“泥人张”彩塑起源于清道光年间,迄今已有180余年历史,创始人张明山名扬中外,为清末北方雕塑代表,是中国美术史上的重要人物。“泥人张”彩塑已传承六代,其作品遍布津京两地,其中不乏创作精品:张明山的《张敞画眉》、张景祜《惜春作画》、张錩《聊斋系列》等,这些作品现都珍藏于故宫、颐和园、天津艺术博物馆等各大美术馆。“泥人张”彩塑题材广泛、构思巧妙、形象生动、色彩明快,深受广大群众喜爱。

姚晓静老师是“泥人张彩塑”非物质文化遗产项目代表性传承人,课堂上系统地为孩子们讲述了泥人制作的各项步骤,从泥土特性、捏泥手法到造型设计等进行示范。孩子们认真学习,不仅亲手做出了栩栩如生的小牛,而且进一步了解民俗的历史底蕴,丰富了人文知识。

2021年学院路街道公益性非遗、民俗群众文化系列活动,利用互联网、移动网组建新平台,打造互联互通的公共文化服务网络,为辖区群众提供了居家文化交流的平台。今后,学院路街道将继续面向不同文化社群,开展形式多样的个性化、差异化服务,面向不同年龄段群体开展特色文化服务,提升文化服务品质。