受新一轮寒潮影响,我国正在经历大风降温天气。中东部地区气温大面积创下半年来新低。一直在说全球变暖,为什么今年冬天会这么冷呢?

采访专家

周 兵(国家气候中心气象服务首席)

祝从文(中国气象科学研究院气候系统研究所研究员)

魏科(中国科学院大气物理研究所副研究员,气象学博士)

受新一轮寒潮影响,我国正在经历大风降温天气。这次寒潮的特点之一就是陆上风力较大,随着寒潮迅速南下,中东部大部地区有4~6级偏北风,阵风7~9级。中东部地区气温大面积创下半年来新低。由于风力大,体感比实际预报的温度更冷。这两天,很多小伙伴在寒风中瑟瑟发抖、凌乱。

上一次寒潮出现在立冬前后,当时强降雪席卷内蒙古及东北部分区域。多地出现大雪封门、车辆被埋,压断树枝的事件。然而,在相同纬度的地球另一端,2021联合国气候变化大会的主要议题依旧在关注全球变暖,减少二氧化碳等温室气体排放。

一边是带来强降雪的寒潮天气,另一边是讨论得如火如荼的全球变暖,强降雪是在“啪啪打脸”全球变暖吗?这个冬季会有多冷?

全球变暖有没有被“误解”?

上一次降温是在立冬前后,当时东北地区经历了今冬范围最广、强度最强的一次风雪过程。辽宁、内蒙古、吉林西部不少站点打破有气象记录以来积雪的最深纪录,辽宁阜新、内蒙古通辽等地,积雪都超过了50厘米,大雪封门、车辆被埋,农牧业也遭受严重损失。

针对那次东部地区的强降雪天气,国家气候中心服务首席专家周兵认为,全球变暖与强寒潮的出现并不矛盾。“全球变暖指全球年平均气温总体呈偏高趋势,个别年份仍会出现偏冷现象,会有强寒潮发生,这也是秋冬季的一个气候特点。”

全球变暖的趋势改变了吗?答案是否定的,世界气象组织发布的《2020年全球气候状况声明》指出,2020年是有记录以来全球平均气温最高的三个年份之一。过去五年(2016—2020年)和过去十年(2011—2020年)分别是有记录以来最热的五年和十年;自20世纪80年代以来,每个连续十年都比1850年以来的前一个十年更热。

简而言之,从平均数值的角度来看,地球越来越热,温度越来越高了。这是毋庸置疑的事实。

《中国气候变化蓝皮书(2021)》发布时也指出,气候系统的综合观测和多项关键指标表明:气候系统变暖仍在持续,极端天气气候事件风险进一步加剧。

事实上,全球变暖还有一个英文名词叫做global warming,是现代气候变化的一个重要事实,另一个现象是极端天气气候事件频发。气候变暖导致了气候更加不稳定,暴雨洪涝、高温热浪、沙尘台风等极端天气气候事件频发多发,寒潮也是其中之一。

极端冷为什么越来越夸张?

为什么在全球变暖背景下,极端冷事件时有发生,而且强度往往非常强?

周兵认为,原因是多方面的,最主要的原因就是,全球变暖改变了大气环流经向度等特征,并通过海—气、陆—气相互作用影响到局地的气候。例如,拉尼娜事件形成以后,中高纬度地区大气环流经向度加大,造成冷空气频繁南下。

全球气候变暖的另一个体现,就是不同区域增温幅度是不同的,北极地区和高原地区增暖的速率明显高于全球平均水平,尤其是北极地区,地表气温的增暖速度是全球的2倍到3倍,被称为北极放大效应。

在增温趋势下,北极涡旋减弱,极涡内的冷空气分裂南下,会使得相关地区气温明显降低。2020年9月北极海冰达到历史第二少,极地涡旋减弱、分裂,偏向欧亚地区,导致2020年冬季我国出现了三次强寒潮天气,尤其是2021年1月的强降温,让人印象十分深刻。

类似的情节在电影《后天》当中其实已经有所描述:全球变暖融化极地的冰川,从而干扰北大西洋暖流,最终导致洋流的消失,随之而来的,是地球温暖气候的消失,全球气候反常,大水淹没纽约,日本天降冰雹,欧洲在海水中不复存在,还有龙卷风、海啸、暴风雪……

给人坏印象的“拉尼娜”

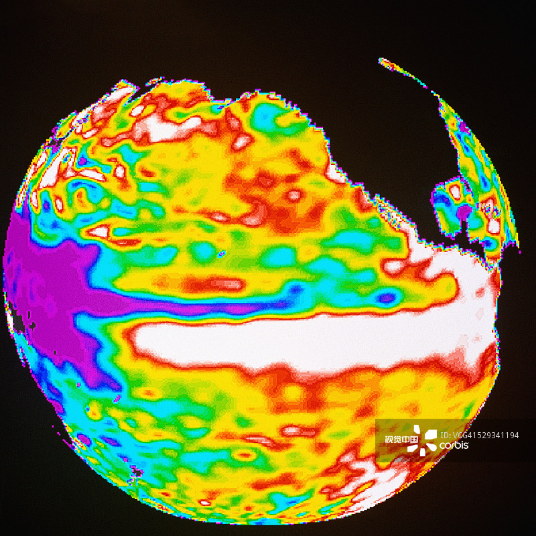

据国家气候中心消息,今年7月以来,赤道中东太平洋海温持续下降,预计冬季形成一次弱到中等强度的拉尼娜事件。鉴于2020-2021年秋冬季就曾出现过拉尼娜事件,因此2021年将是“双拉尼娜年”。

双拉尼娜年,指的是上次的拉尼娜事件刚结束不久,下一次的拉尼娜事件紧接着就到来,一直以来,拉尼娜都被打上了“冷冬制造者”的标签,双拉尼娜年似乎更严重一些,所以2021年的冬天,注定又是一个“冷冬”吗?

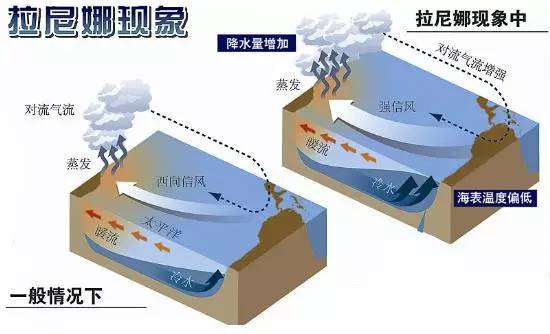

“拉尼娜”又称为反厄尔尼诺现象,简单地说,就是赤道太平洋中东部的海水温度大范围持续异常变冷的情况(厄尔尼诺现象是中东部海水变暖)。

今年十一假期刚过,拉尼娜就正式“诞生”了。10月14日,美国国家海洋和大气管理局对外官宣今冬将出现拉尼娜现象;随后的10月22日,国家气候中心也发布了消息,对新的拉尼娜进行了预警。

拉尼娜给国人留下深刻印象还在2007-2008年冬季,赤道太平洋的中东部海平面气温比以往低了1.5℃,出现了一次较强的拉尼娜事件,恰恰就是这1.5℃的变温,让我国经历了一次罕见的低温雨雪冰冻气象灾害,大半个中国交通瘫痪,无数人被堵在回家的路上。

后来还有2020-2021年的冬季,我国也遭遇了三次大范围的低温寒潮天气,尤其是一月初的低温寒潮,多地气象站温度突破历史极值。气候监测显示,2020-2021年的冬季也是拉尼娜发生年,并且强度是中等。

据国家气候中心统计数据分析,1951年以来历史上15次拉尼娜事件,发现有10个拉尼娜年我国冬季气温偏低,5个拉尼娜年我国冬季气温偏高。虽然不是每个拉尼娜年的冬季平均气温都偏低,但出现拉尼娜事件以后,我国冬季偏冷的概率更大一些,大约是偏暖概率的两倍。

除了可能带来低温,拉尼娜还可能会导致西南水汽输送偏弱,造成我国南方冬季降水偏少,这也是我们常说的:拉尼娜现象会导致干旱地区更干旱,多雨地区更多雨。

冷冬有严格标准

随着强冷空气的到来,我国多地冰冻模式正式开启,国家气候中心最新消息则显示,今年冬季影响我国的冷空气活动频繁,势力偏强,中东部地区气温总体以偏冷为主,降水总体呈现北多南少的分布。2021年12月全国大部气温接近常年同期或偏高;2022年1-2月冷空气活动将明显转强,我国中东部大部地区气温可能较常年同期偏低。

今年人们关注天气状况的原因,和2021年一轮又一轮的气象灾害有直接关系,毕竟今年开年后,自然气象灾害几乎从未停歇,尤其是春夏季,多地出现了罕见的气象灾害,并带来了不小的经济损失。

但气象专业人士表示,冬季气温偏冷和冷冬并非同一概念,影响我国冬季气温的因子很多,拉尼娜只是其中之一。

据中国气象科学研究院气候系统研究所研究员祝从文介绍,当我们提到“冬季平均气温”,一般是指30年来冬季平均气温的平均值,从这个计算方法上可以看出,等于或约等于30年来冬季平均气温的现象是不多见的,每年冬季的平均气温都有波动,高于平均值就是偏高、低于平均值就是偏低,但冬季气温偏低≠不等于冷冬,这是两个完全不同的概念。

所以,你以为的“冷冬”和气象学上的“冷冬”并不是一个概念,冷冬有其专业且细致的气象判定标准,并不等同于我们的实际体验。

依据国家气候中心发布的标准,判定冷冬的基本要素为冬季三个月的平均气温,在空间上分为单站、区域和全国三个等级。单站平均气温距离平均气温小于等于标准差的-0.43倍就定义为单站冷冬,如果冷冬站数超过区域总站数的50%,则定义为区域性冷冬,如果冷冬面积超过全国有效面积的50%,则定义为全国性冷冬。

“按照这样的标准,我们国家已经连续十几年没有出现全国性的冷冬了。”祝从文表示,中国幅员辽阔,气候类型多样,南方北方不同地区对于冷冬的标准是不一样的,今年可能不会出现气象学意义上的冷冬,尤其是南方地区,概率就更小了。

祝从文表示,拉尼娜现象并不是冷冬的决定因子,在全球变暖加剧的大背景下,冬季气温的大趋势是向暖的。但需要注意的是,在拉尼娜的影响下,气候季节性波动趋势增强了,极端天气事件增多,比如说一个季节当中“忽冷忽热”的现象更加明显。

拉尼娜只是影响因子

中国科学院大气物理研究所副研究员、气象学博士魏科表示,我国冬季气候受多个因子影响,北极海冰、欧亚雪盖和中高纬环流都会带来影响,拉尼娜仅是其中一个影响因素。

以去年冬天为例,我国虽然也经历了一次中等强度的拉尼娜事件,但在今年3月国家气候中心发布消息显示,2020年12月1日至2021年2月28日冬季为暖冬。原因是整个冬季后半段温度偏高,造成平均值升高。而一月初的“霸王寒潮”天气,也是因为中高纬环流异常极地冷涡南移所致,很难说和拉尼娜有什么直接关系。

“极端冷事件和冷冬,前者是天气概念,后者是气候概念,即使是暖冬也有可能出现极端冷的天气事件,气候预测的复杂性远远高于天气预报。”魏科说。

国家气候中心也对外表示,虽然今冬将形成一次弱至中等强度的拉尼娜事件已经确定,但其后期演变趋势和气候影响还存在一定不确定性:“鉴于影响我国气候的因素非常复杂,加之近期气候波动性增大,预测难度大,气象部门将密切监视天气气候变化,加强分析研究,及时提供滚动订正的气候预测。”

2021年,不仅我国经历了一系列极端事件,全世界范围内也不消停:欧洲灾难性洪水、北美罕见高温热浪、格陵兰岛最高点首次降雨、欧洲罕见高温热浪、喀麦隆首次“降雪”等等,都在宣告一个事实,那就是极端天气正在成为常态。

应对冬季可能到来的极端天气增多,魏科建议,普通公众还是要关注气象部门的天气预报预警信息,不要盲目听信网上的谣言,注意及时增减衣物,关注温度变化,合理安排工作和出行。

极端天气敲响警钟

经过艺术加工的电影情节,虽然经不起严谨的科学推敲,但频发的极端天气,还是给人们敲响警钟——以全球变暖为主要特征的气候变化,给自然生态环境,以及人类经济社会带来的影响是全方位的,是全球面临的最严峻挑战之一。

加强防范和应对能力,减少气候变化带来的损失,仍然极有必要。周兵认为,在全球变暖背景下,社会和公众往往容易忽视对极端冷事件的防范和应对。但极端冷事件容易给生产、生活带来严重影响,仍需高度重视。

就拿此次东北强降雪天气过程来说,尽管气象部门已经提前做出预报预警,但由于降雪量太大,依然导致内蒙古通辽8个旗县区,50个苏木镇街道5609人受灾,因灾死亡1人;死亡牲畜176头,给农牧业带来严重损失。

“要强化对极端冷事件的应对举措,完善部门应急联动机制,加强信息共享,提高联合应对能力,最大程度地避免或减少不利影响和危害。”周兵说。

在科学研究方面,周兵表示,应对气候变化是全球面临的共同课题,全球变暖导致极端灾害频发,强度增强,要加强对冬季极寒事件的跟踪分析,进一步开展归因与致灾机理研究,提升气候变化监测预测、影响评估水平,有助于进一步提高灾害风险预警能力。

此前,气候部门已经给出预测,认为明年1—2月冷空气活动将明显转强,我国中东部大部地区气温可能比常年同期偏低,发生阶段性极端寒潮事件的可能性大。

周兵强调,做好冬季低温天气影响防范依然非常重要,“各地需要继续防范低温天气的不利影响,做好煤电油气等能源调度和供应保障,做好春运保障工作,加大森林草原和城乡防火力度。”

Tips:拉尼娜、厄尔尼诺与沃克环流

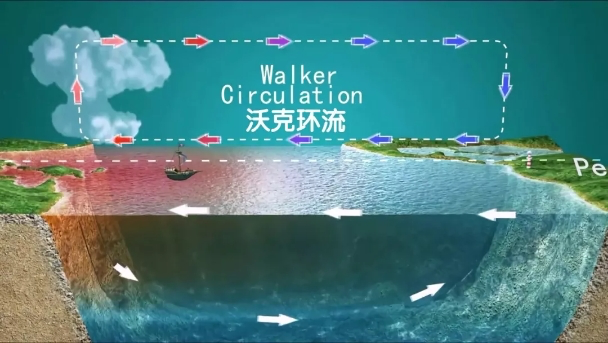

沃克环流现象是英国气象学家吉尔伯特·沃克在1920年代发现的,是赤道海洋表面因水温的东西面差异而产生的一种纬圈热力环流,也是热带太平洋上空大气循环的主要动力之一。由于沃克环流把南方涛动和赤道太平洋的海表温度联系在一起,为了纪念沃克的开创性工作,挪威气象学家雅各布·皮叶克尼斯于1969年将这一现象命名为“沃克环流”。

正常年份赤道东太平洋要稍冷于赤道西太平洋,东太平洋是暖流,西太平洋就是寒流,在气压梯度力的作用下,赤道太平洋低层吹偏东风高层吹偏西风,正好形成一个环流圈,这就是沃克环流描述的基本内容。沃克环流带来的影响是,热带太平洋西部盛行上升气流,暴雨频繁、台风活跃(例如关岛、菲律宾等地),东太平洋沉降气候,带来干燥晴热的天气(南北美的热带草原气候)。

但沃克环流并不稳定,如果沃克环流减弱,就出现了厄尔尼诺现象,反之沃克环流明显增强时,就会出现拉尼娜事件:当拉尼娜事件发生时,由于沃克环流增强,也就是东太平洋的下沉气流增强,西太平洋的上升气流增强。垂直的上升气流增强会导致西太平洋低层气压偏低,出现气旋性环流。

气压、环流的准确含义和关系或许难以准确理解,但高中地理课告诉我们,冬季风是由大陆冷高压和海洋暖低压之间的气压梯度力驱动形成的,也就是大气由高气压区流向低气压区,这与高山流水的道理是类似的,冷空气就是典型的高气压。

由此可见,如果西太平洋气压太低了,会导致海陆间气压差进一步加大,理论上对冬季风有驱动作用,就好比高山流水当中,“山”和“谷”差势更大,水流得就更快了,自然冬季风更加强劲,冷空气活动会更频繁一些。

拉尼娜除了让我国冬季偏冷概率增加以外,也会给地球其他地区带来一些异常的影响:比如太平洋西部暖湿气流增加,东南亚降水增加,而北美与南美西部则会遭遇干旱,大西洋飓风也跟着增加。

撰文/记者 赵天宇 图文编辑/陈永杰

图片来源/视觉中国

出品:科普中央厨房

监制:北京科技报 | 科学加客户端

欢迎分享到朋友圈

未经授权谢绝转载