有着“内九外七皇城四”之称的北京老城,是人们了解北京,认识北京,喜爱北京文化绕不过去的地方。

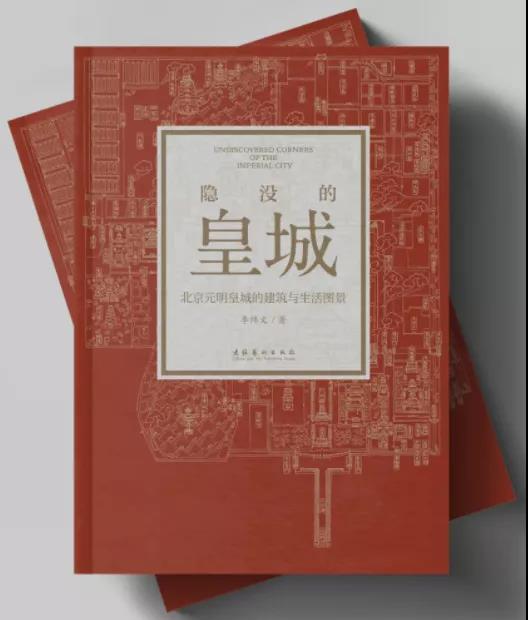

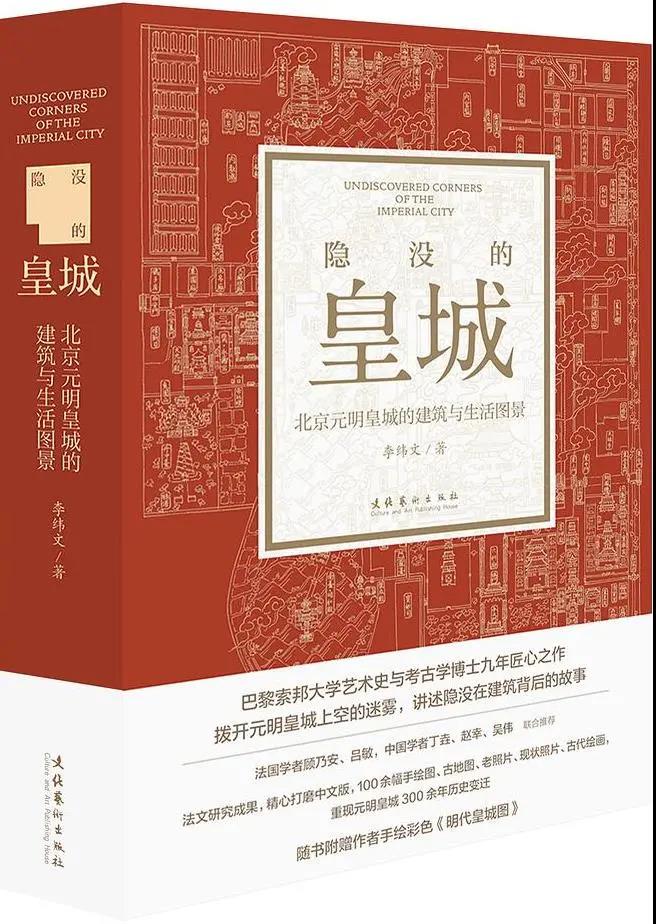

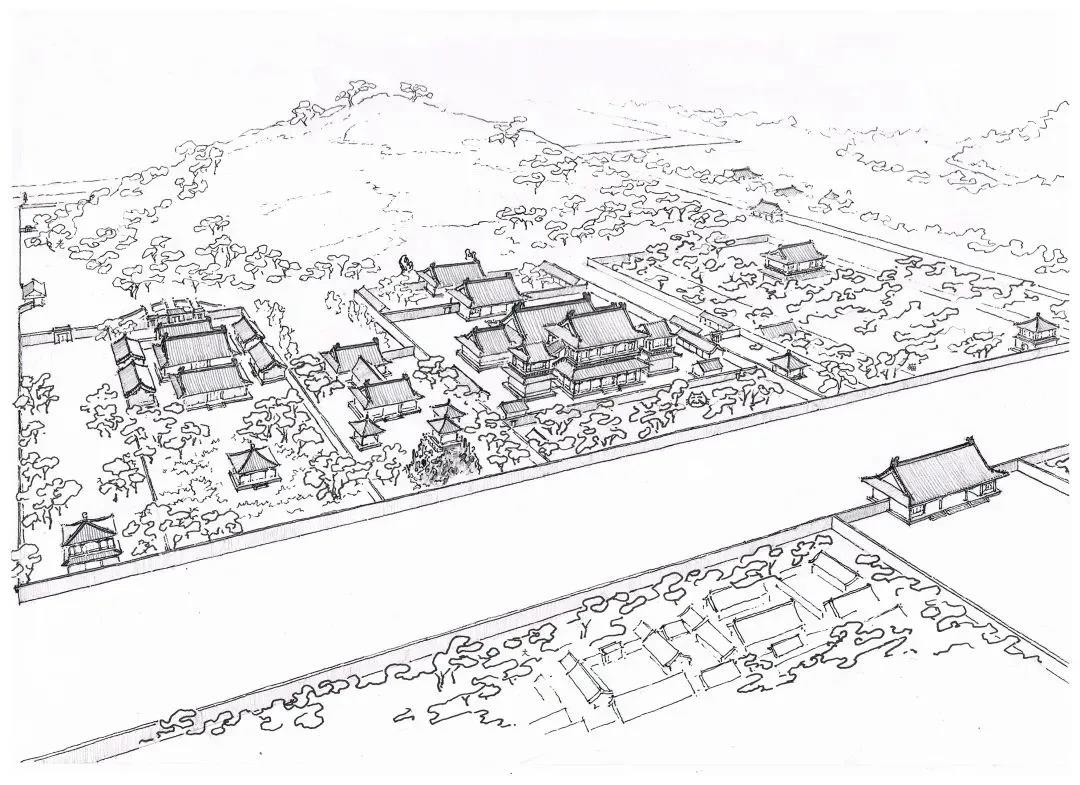

《隐没的皇城》,这是巴黎索邦大学艺术史与考古学博士九年匠心之作,100余幅手绘图、古地图、老照片、现状照片、古代绘画,拨开元明皇城上空的迷雾,讲述隐没在建筑背后的故事,重现皇城300余年历史变迁,全面展示着元明皇城建筑和生活图景,在“隐没的皇城”中,找寻着皇城中每一段红墙、御路,每一座宫殿、坛庙、园囿、衙署……

在皇城这一曾经的特殊生存空间里,皇家成员及臣子、内府、游人甚至动物,都在演绎着各自的角色。

皇城是一座什么样的城?

“城”字在上古时期用来指代墙垣围护的聚居区。《说文解字》认为此字词为动词“盛”,表达城的功能“以盛民也”。

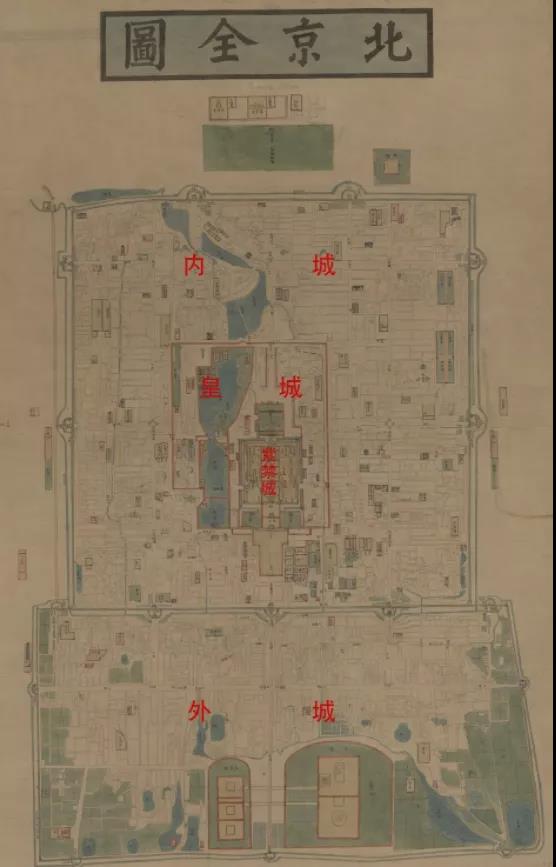

如今二环路以里的北京老城分为四层:内城、外城、皇城,以及最中心的紫禁城。

内城城墙的范围大致与现在的地铁2号线重合,外城的范围在地铁2号线南侧与南二环之间的区域,紫禁城就是故宫。

那么,紫禁城和内城之间的皇城是一座什么样的城呢?

皇城是紫禁城外围,将紫禁城、景山、北中南三海等皇家园囿环绕其中的一片区域,是广义上的皇家领域占地范围。

根据现代测绘,明清以来的北京皇城是一片6.87平方千米的区域,如果刨除紫禁城部分而成“回”字形,则为6.15平方千米。元代皇城规模与之相差不远。

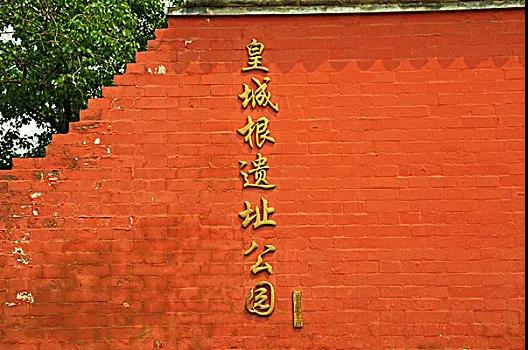

如今,如果还有两个地方可以让您一睹皇城墙的风采,一段是天安门东西两侧红墙黄瓦的大墙,另一段则是皇城根遗址公园。

从昔日的皇城墙这里还能依稀感受到当年皇城的壮观。

谁在记录皇城?

皇家领域被认为是禁地。禁地绝不仅仅阻拦外人的脚步,也阻拦外人的笔。然而我们还是从存世的一些文献中得以掀起面纱一角,一窥躲在重重禁门之后的皇家私密生活。

有哪些文献记录着皇城的历史?

国家典章

历代典章中存在大量对国家地理形态、行政建制的描述性文字,而皇家领域的空间形态往往能够占有一席之地。如元代史家虞集编修《经世大典》有“宫阙制度”条,明代老宫监刘若愚《酌中志》是关于17世纪初北京皇城面貌最珍贵的史料之一。此外,《大明会典》、《大清会典》等典章文献也分别以可观的笔墨描摹了北京皇城空间的形态,以及不同的礼制场合对这些空间的使用模式。

官修史

元明两代诸帝皆有实录,只不过元代实录未能传世。后代为前朝所修史书中也可能包含若干建筑信息,尤其是史书中直接引用前朝的档案原文时就更为可贵。官修史的一大弱点是其撰写者为朝臣,他们并不能深入皇家领域的私人部分,无法对皇城中的生活图景进行细致的记载。

笔记见闻、野史私史

这些真实性有时并不绝对,但却极大的弥补了典章、官修史文献行文缺乏主观视角的空缺,同时包含有真实的职业与生活记录。

游记

皇城从来不是绝对的禁地,它的大门始终有条件地在一些场合向外界敞开。《故宫遗录》是明代萧洵在对尚未拆毁的元代皇城的记录。明代有赐游西苑和南内传统,明代后期,随着皇城门禁松弛,私游游记开始占据主流。

奏疏或奏对

奏疏有时候能向我们提供不少历史信息,尤其是那些曾经参与重大工程的臣工们的奏疏,直接提供了有关工程运作、方案生成以及论证决策的信息。

诗歌

有的直接涉及建筑营构或者具体活动,还有的反映宫廷生活,为我们营造了皇城的生活图景,亦是一种独特史源。

地方志作品

北京地区现存最早的地方志作品《析津志》,明代作品有《长安客话》《北平考》《帝京景物略》等。这类北京地方志作品的集大成者出现在清代,在孙承泽《春明梦余录》、朱彝尊《日下旧闻》两部作品的基础上,乾隆皇帝主持纂修了规模浩大的《钦定日下旧闻考》,书中比对各种版本文献、通过古墓中的地理信息推测辽金北京城市空间范围,在皇城中通过踏勘比对历史文献来确定元明时期建置的存废沿革。成书之后,乾隆皇帝颇为自负地宣称“千古舆图,当以此本为准绳矣”。

皇城里都有些什么建筑?

紫禁城是皇帝住的地方,而围绕着紫禁城的皇城里则分布着宗庙、官衙、内廷服务机构、仓库和防卫,以及山水园林等。

总而言之,皇城里的设施都是为皇家服务的。

皇城里的太庙位于天安门左侧,是明清皇家祭祀祖先的大型建筑,凡皇帝登基、亲征、凯旋、献俘等国家大型礼仪均在太庙举行。

新中国成立后,太庙改作北京市劳动人民文化宫。

社、稷为古代掌管土地和五谷的神,由于土地和食物对于国家的重要性,社稷后来成为江山、国家的代称。

社稷坛比太庙晚一年建造,按照《周礼•考工记》“左祖右社”的规制,“左祖”太庙位于天安门东侧,“右社”社稷坛位于天安门西侧,主要用于帝王祭祀社稷神,以求国泰民安。

社稷坛为正方形,上有五色土代表天下五方,现为中山公园。

除了祭祀类的太庙和社稷坛等,皇城中还有大量服务于皇家不同功能的离宫别殿、居止建筑、礼仪信仰建筑等,还有管理国家运行的各种衙署及掌管皇家安全、衣食住行、吃喝拉撒的各种机构……

皇城不仅是国家的统治中枢,同样也是皇帝及其家室的生活空间。

皇城里都住着些什么人?

800多岁的皇城,在历史上是一座充满神秘色彩的地方。

一墙之隔,皇帝在墙内,百姓在墙外,人们时常能看到皇城外的三五人群在谈论着宫闱秘事。

《隐没的皇城》不仅是一部严谨的建筑史与城市考古学专著,也描绘了许多好玩有趣的皇家生活图景。

皇帝和皇家是皇城的主人,大到他们的信仰生活、游览的需要,小到衣食住行、吃喝拉撒,都要靠皇城供给和解决。围绕这些需求,相关的人员拿到了进入皇城的门票。

在皇城内,皇帝以内侍为对手参与投壶游戏(《明宣宗行乐图》局部,故宫博物院藏)

首先是臣工百官,他们是这个国家得以正常运转的齿轮,他们分布于各自的机构衙署,维持着王朝运转。

其次是皇帝及皇家的侍者,包括内侍、宫女、守卫等,他们为皇帝和皇家提供各种生活服务,绝大多数地位低下,甚至在濒死之时就要被转移到皇城之外,他们没有权利死在这里。

再次是建筑工人,他们虽是平民,但由于工作的特殊性,不但可以进入皇城,而且亲自见证了皇城的变迁。

明代朝会期间午门前列置的六头大象(《北京宫城图》局部,南京博物院藏)

此外,皇城里还生活着各种动物。

在元明两代,皇城中均有豢养动物的制度。这些生灵或出现在仪式中,或出现在围猎中,或陪伴主人,或被取用毛皮和肉,或仅仅是装点天家的兽栏禽房。

作为北京老城四重城郭的重要组成部分,皇城或许是最神秘而富有传奇色彩的,结构复杂的城门遗址、胡同转角处的残墙、砌入寻常百姓家的城砖,无不暗示着这座几乎已消失殆尽的城郭曾经伟岸瑰丽的存在。作者李纬文用翔实的研究和极具画面感的笔触,将一幅幅叹为观止的昔日皇城奇景展现在读者眼前,让我们重新认知这座古老城市的厚度及那些沉睡在地下的传奇。

文/马宁