在参观北京一些名胜古迹或是网红地时,不难发现有这样一群人:手里拿着厚厚的本子,到了地方不是先参观拍照,而是找到一处台子,翻开本子,开始忙活儿上了。他们就是北京旅游新方式的一种——集章人。

印者,信也。

中国古代对印章最早应用是作为货物流通时用的封物凭证。《周礼》记载:“凡通货贿,以玺节出入之。” “辨其物之美恶与其数量,楬而玺之。”《释名》对印章的解释为:玺,徙也,封物使可转徙而不可发也。

从目前发现封泥上钤盖的印记分析、考证,印章起源于经济的需要,而后用于政治。

东汉许慎在《说文解字》中这样解释:“印,执政所持信也。”从这里的解释中可以看出,印章已经是在政治上对职务权力授予的一种凭信。

秦代制度中,限皇帝称玺,臣下一律称印。汉武帝时代对汉印又订出一整套制度,名称、质料、钮制、绶色都有一定的等级。这才有后世“印宗秦汉“的说法。

现代,我们接触到的印章,一般是公章和私印,使用范围也有了一定的局限性。印章已不再成为人们日常所需的必备品,更多功能被归属到文化艺术领域延续它的生命。

旅行使得印章有了新的生机,旅途中有很多可以盖章的地方:海关章,当地邮局的邮戳,各个城市的旅游章,景点博物馆的纪念章……印章变成了一路旅行最具艺术感的见证。集章达人们更是把印章变成了一种收藏,一种文化。

讲到盖章,不得不说北京有几个集章的圣地,首先是故宫。因为故宫有好几处集章点,每处都有自己独具特色的章,以至于网上怎样在故宫盖章的攻略就有不少,我们在这里也介绍几处。

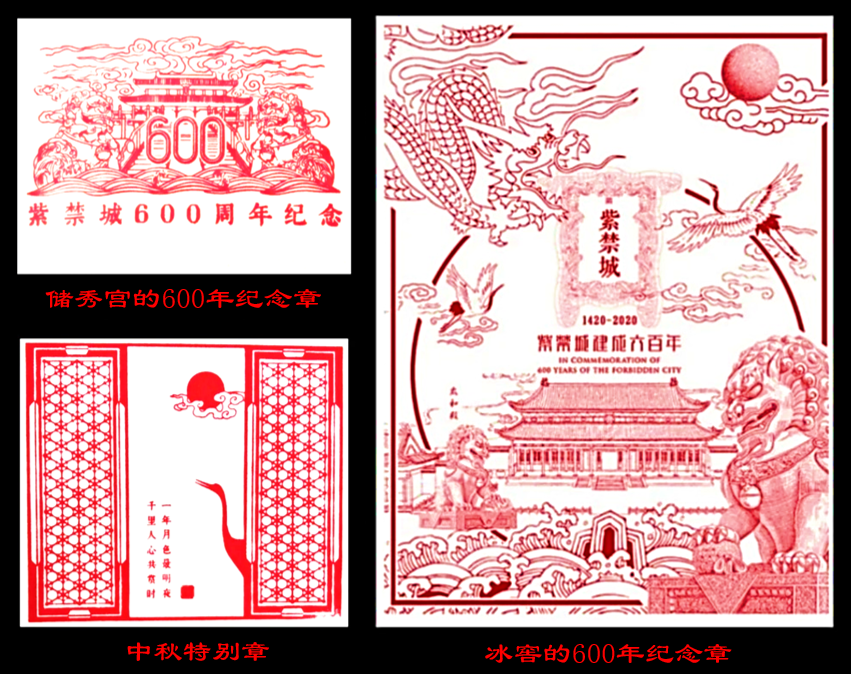

储秀宫

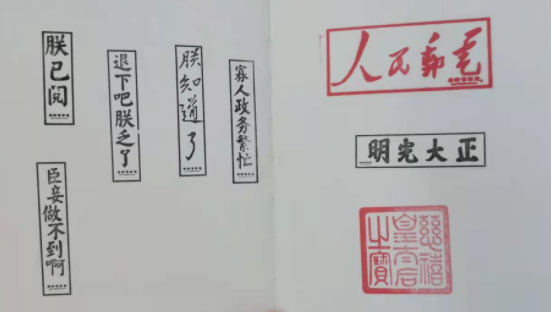

故宫储秀宫里了有8个可以免费盖的章,其中“朕知道了”“臣妾做不到啊”“朕已阅”“退下吧朕乏了”....最是诙谐有趣!

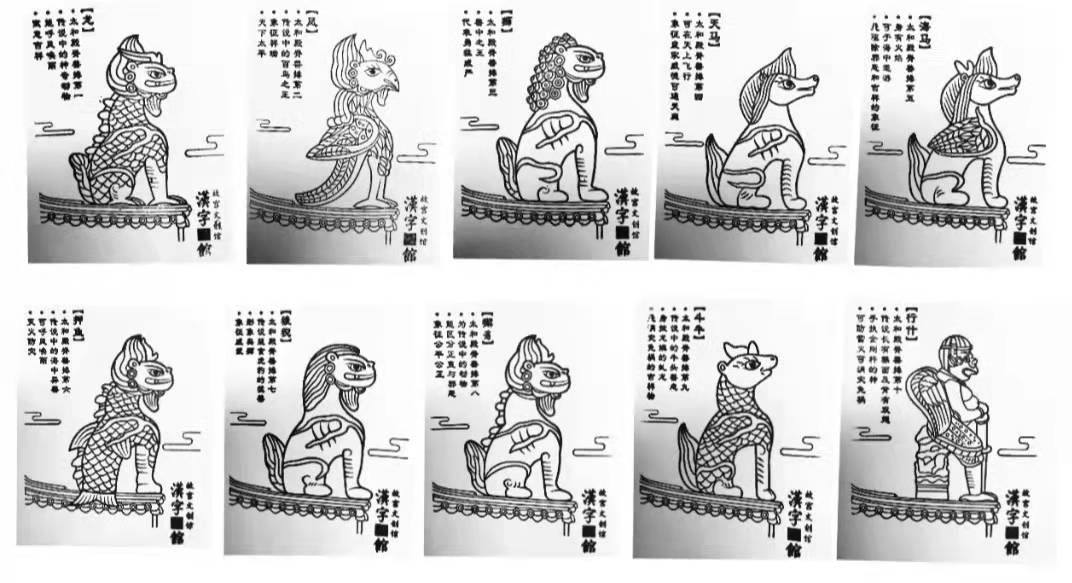

汉字馆

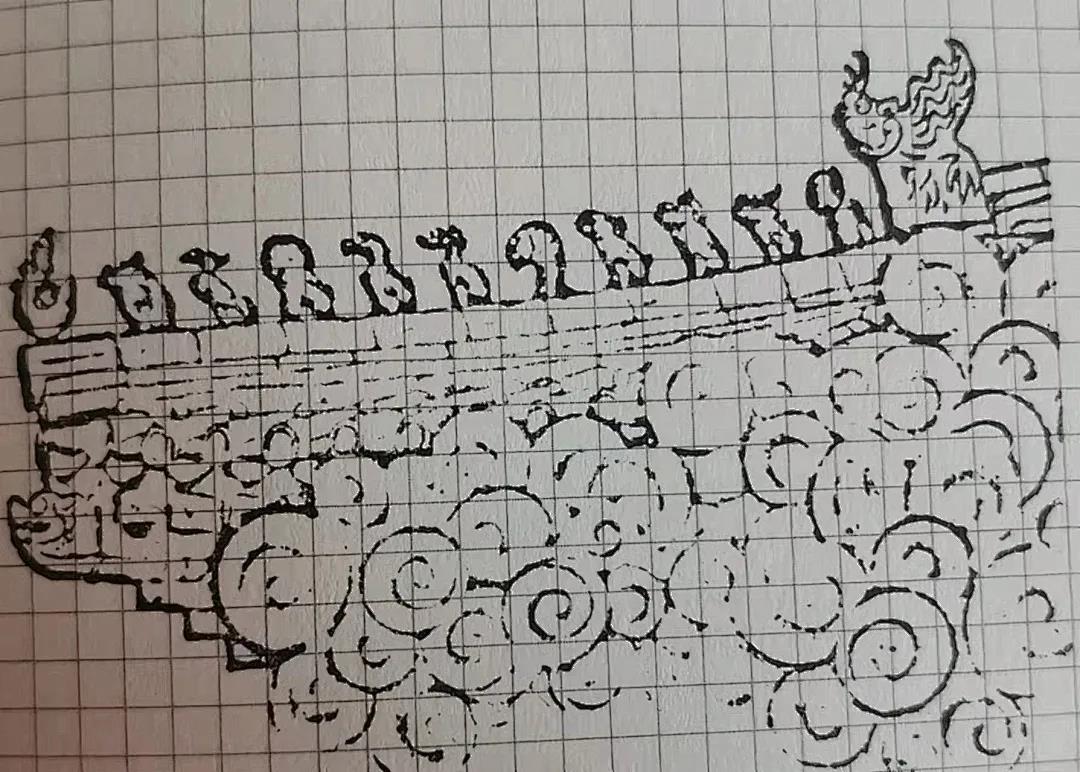

汉字馆共有66枚印章,不仅包括十二生肖甲骨文和对应的藏品青玉十二生肖、皇帝嫔妃服饰上的图案,唯一的“九龙壁”彩色章就藏在这里!

冰窑书店

店内的章最多,也最精美,有几组彩色印章,让人美到惊叹。

但是宫里的东西毕竟沾了贵气,大部分盖章都是要先买书或者折页,价格不菲。所以我们接下来就介绍下亲民的博物馆,这里的章大部分都是免费盖的。

观复博物馆

一口气可以盖36个猫咪章,还把馆藏的文物做成印章,让你可以端在手里细细欣赏,再把马未都先生亲手书写的一些金句刻下来,让观众可以反复品读。

国家图书馆、典籍博物馆

藏有近50个古籍字画主题的印章。

汽车博物馆

你买一本护照,在里面最多能盖大约200个带有汽车元素的印章。

北大红楼

位于北京市东城区五四大街29号,是一座具有革命传统的近代建筑,这里曾掀起新文化运动的高潮,是五四运动的重要策源地、是北京共产党早期组织诞生地。历经沧桑,北大红楼成为见证近现代中国发展历程的重要建筑。

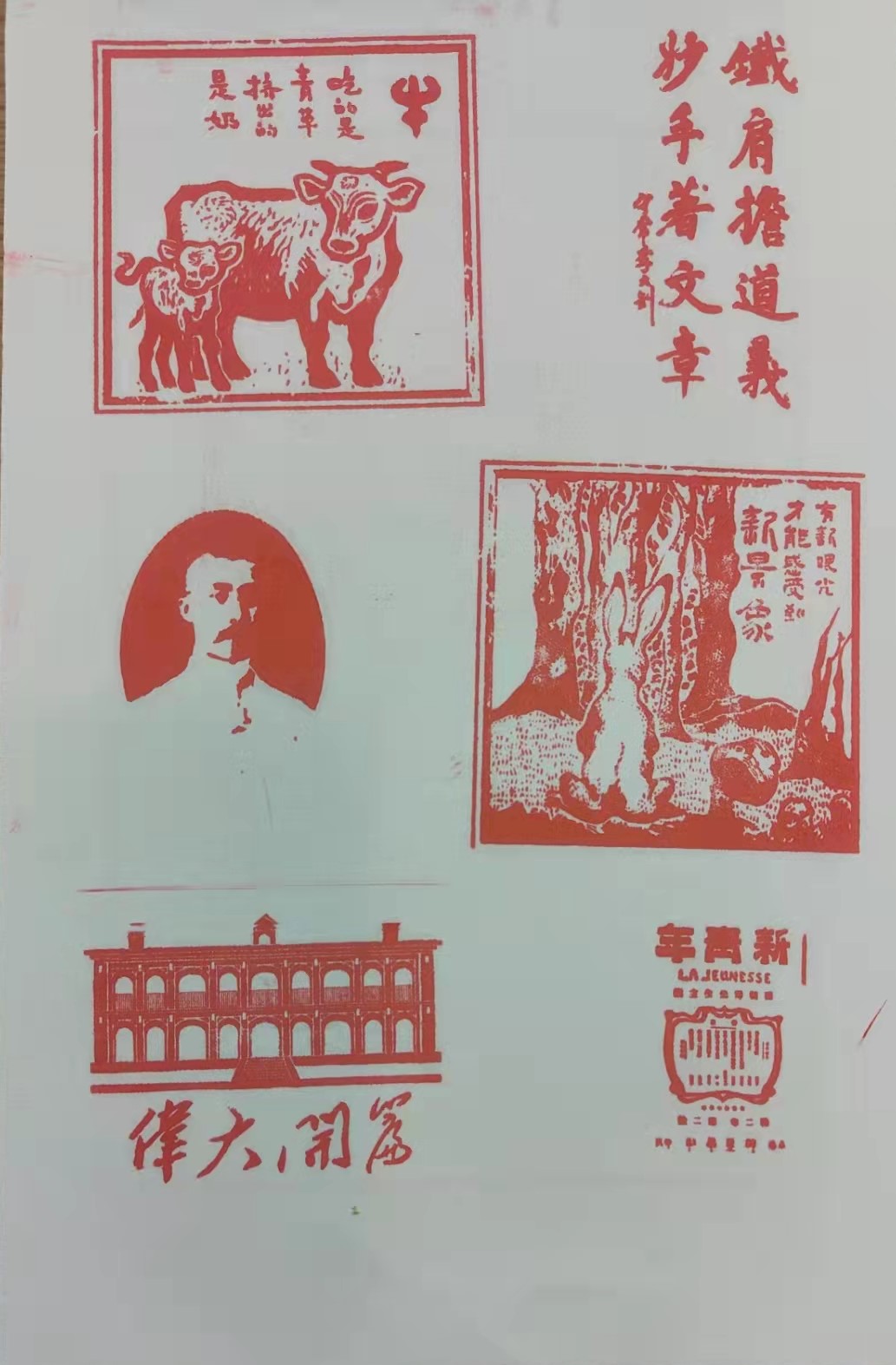

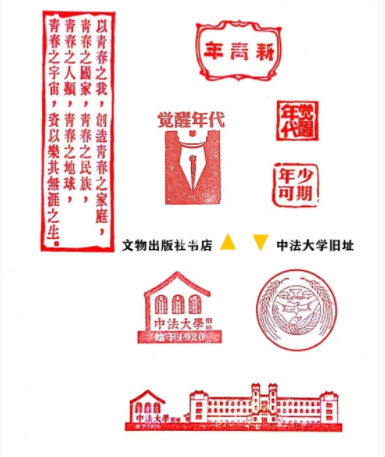

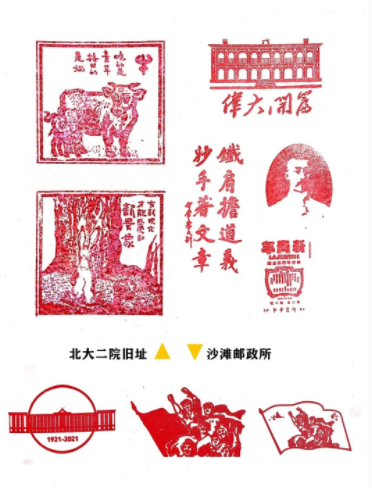

北京大学红楼始建于1916年,1918年落成 ,建筑通体红砖砌筑,红瓦铺顶,砖木结构,平面呈工字形。观众走进红楼,触摸百年前的那段红色历史,还可以通过一枚枚红色印章,感受着那个觉醒年代的精神风貌和时代脉搏。

此外北大二院旧址、 中法大学旧址、陈独秀故居等一系列红色景点都有独具特色的红色纪念章。

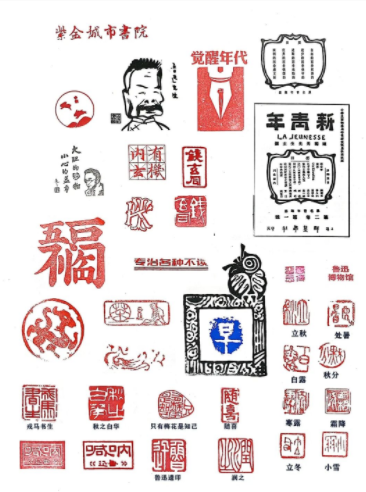

特别值得一提的还有紫金城市书院,由于坐落在北大红楼西侧,是一间以红色为主题的书店,所以店内有不少“新青年”为主题的文创产品,还有好多红色印章。

能盖章的地方还有一类是文创商店和书店。

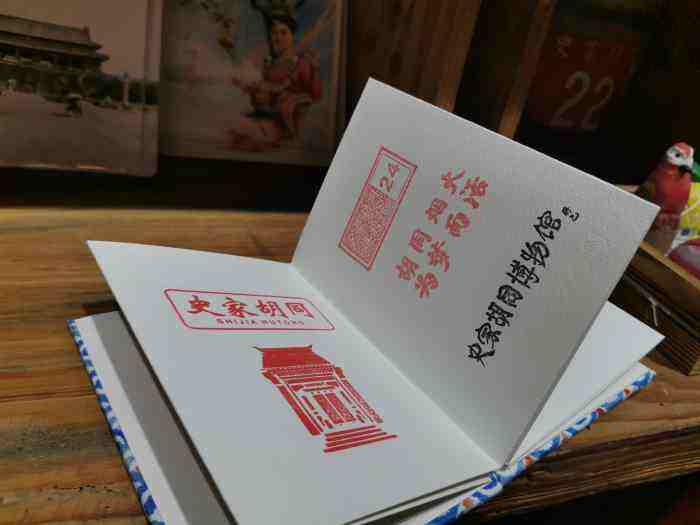

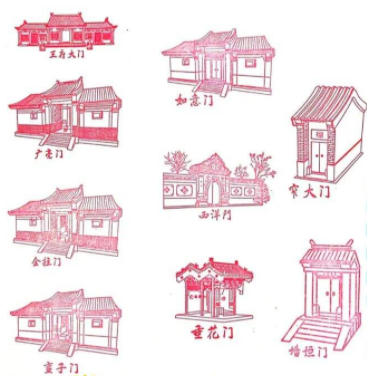

史家胡同文创店

陆续设计了北京小吃章、京味民俗章、老物件儿章、牛年牛章等170余种印章。一到周末,来打卡盖章的人络绎不绝,人们透过印章了解北京的历史文化。

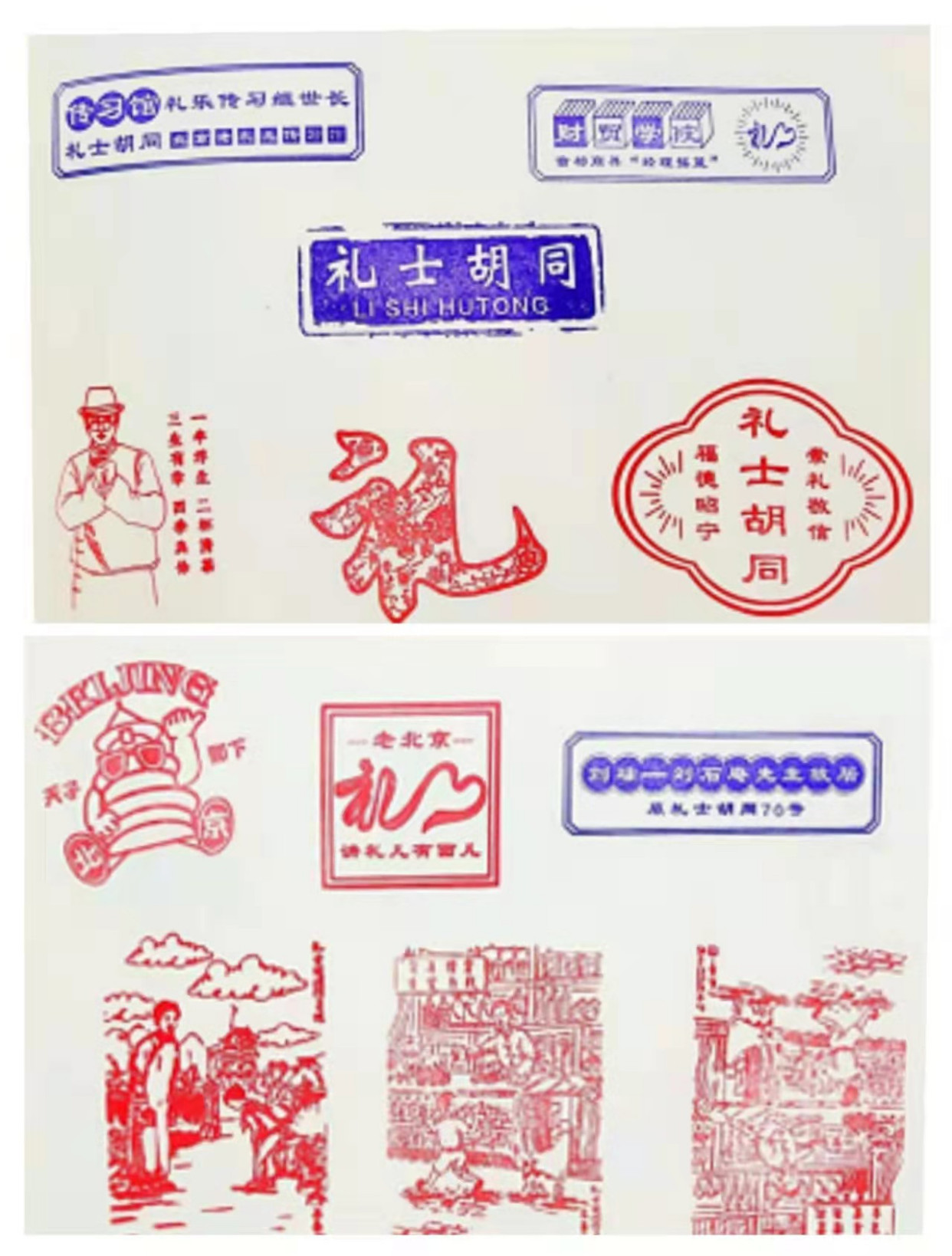

礼士胡同传习馆

全长700米的礼士胡同形成于元朝,已经走过百年历史。

礼士胡同70号是清代乾隆大学士刘墉故居、礼士胡同129号是原印尼大使馆、礼士胡同54号是原中国唱片总公司。在悠悠深巷里不仅有厚重的历史,41号还是首都商界“经理的摇篮”——北京财贸职业学院。北京京味民俗打卡地礼士传习馆就坐落在127号。

“传习馆“这个名字来源于明代大儒王阳明的《传习录》。崇礼敬信,旨在传承传统文化、研习做事功夫,乐享静生活。

“天子脚下处世宝典,老北京人行为准则”——这里有一套“北京老礼儿”印章,为你带来地道的北京味儿。

此外各大旅游景点也是集章的主要地方,丰富的旅游资源、深厚的历史文化内涵,再加上玩不腻的小印章,给游览的行程增添了不少乐趣。

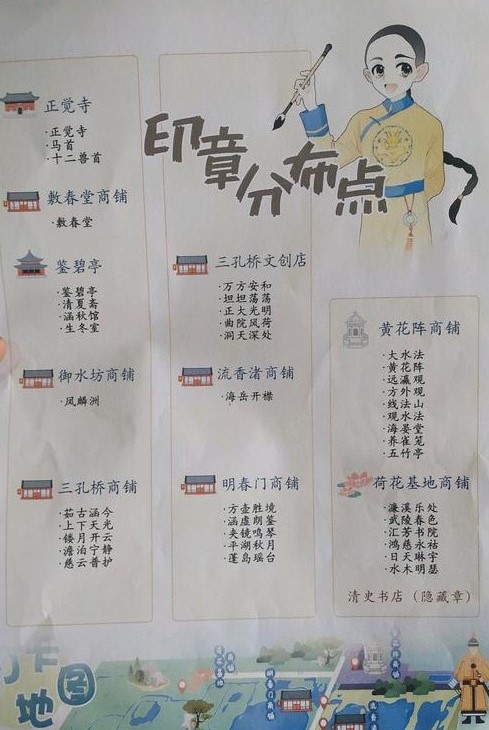

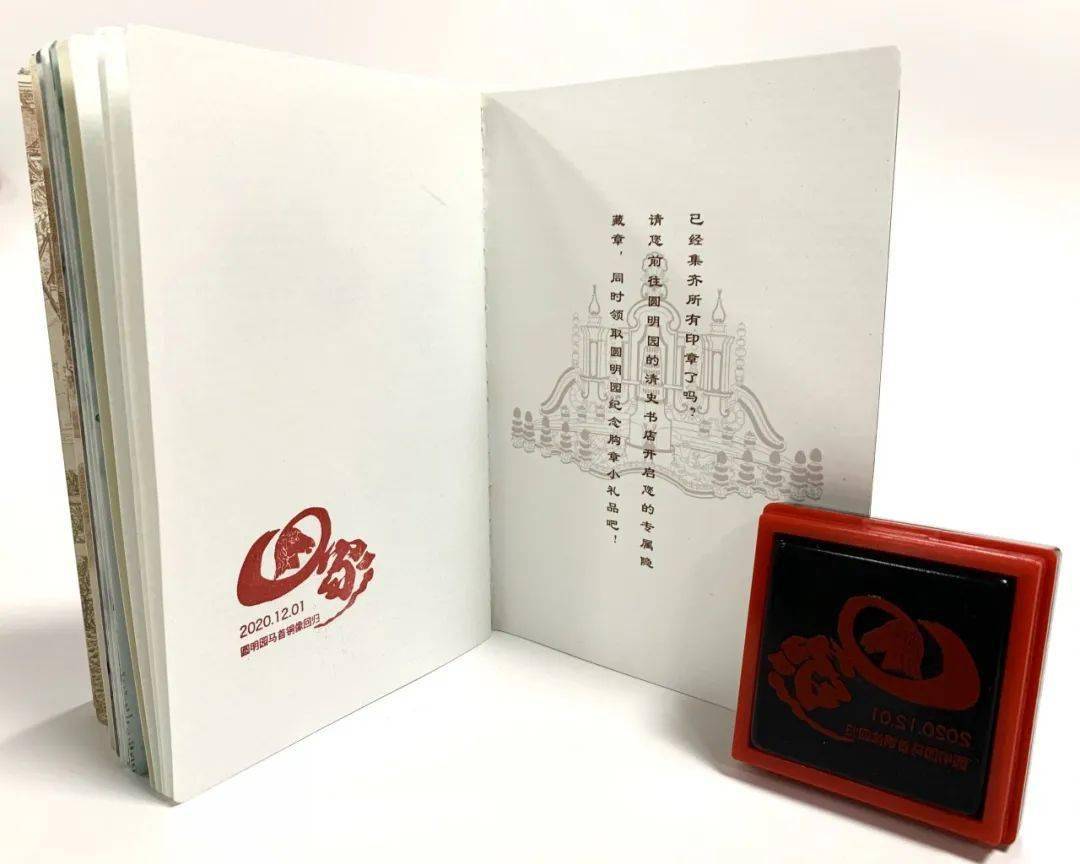

圆明园

圆明园特意推出了盖章护照,两种颜色。里面共有41个章需要盖,分别在圆明园的各个店内。这种活动不仅寓教于乐,让大家对圆明园的了解更加深刻,还可以锻炼身体,在你打卡盖章的路上还有美丽的风景等着你欣赏。

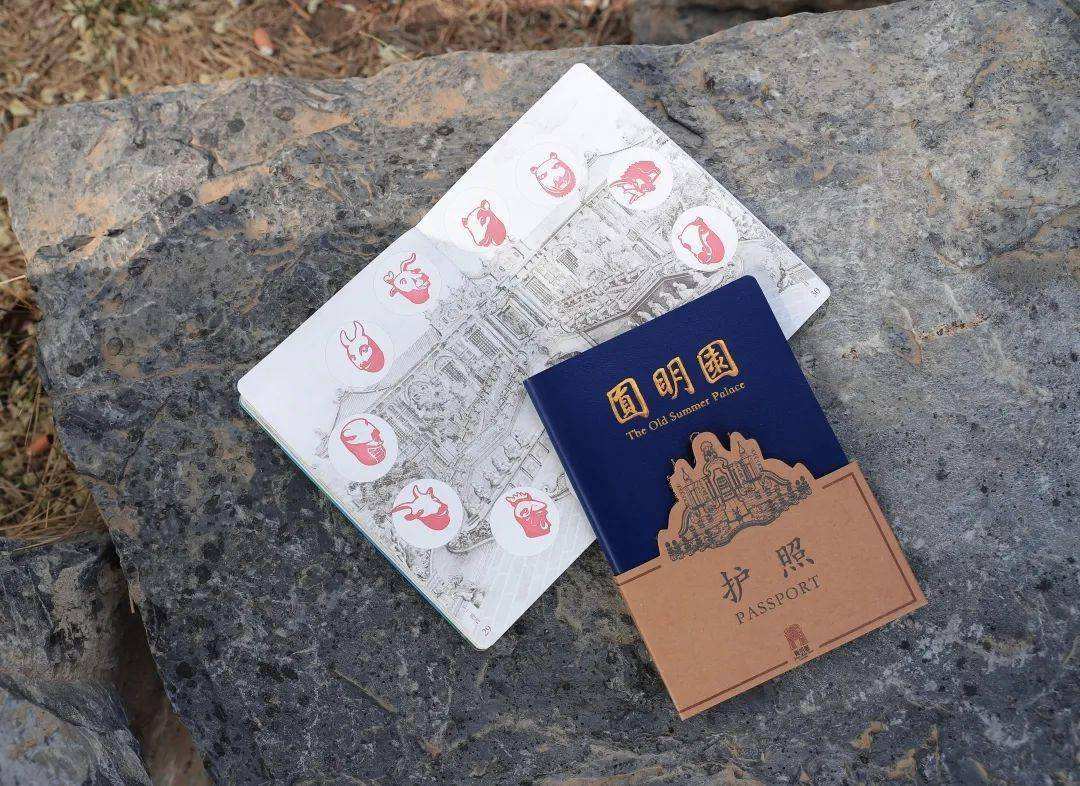

2020年12月1日,圆明园举行“圆明园马首铜像划拨入藏仪式”,马首铜像结束百年流离,成为第一件回归圆明园的流失海外重要文物。自圆明园遭焚掠至今,已过去了160年,马首铜像终于正式回归圆明园,重归家园,圆明园推出纪念戳 “回家”,将马首放到圆形的回字中间,寓意团聚圆满。印章刻有圆明园马首铜像回归及日期,更具纪念意义。

角楼图书馆

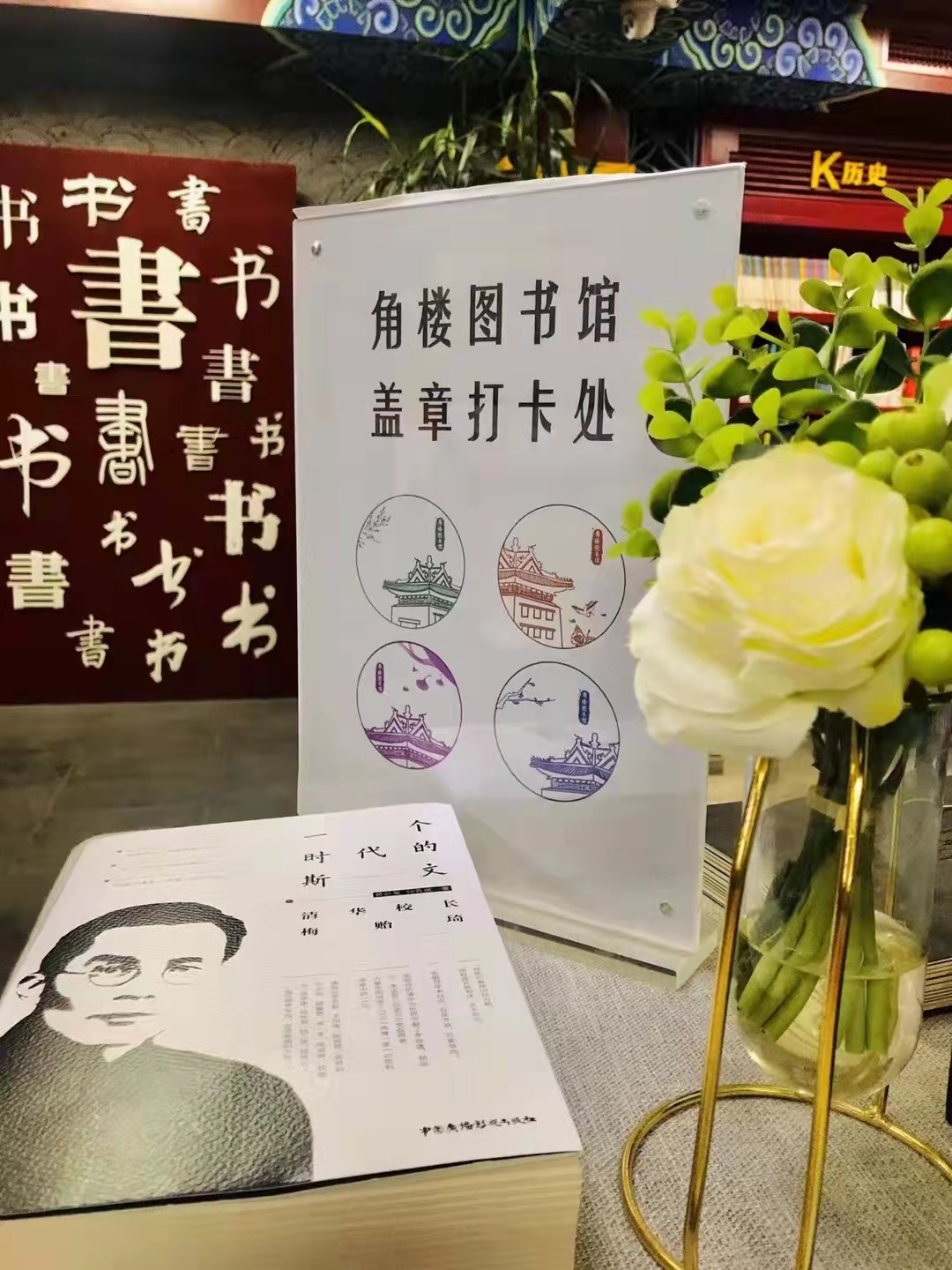

修建于1553年的北京外城东南角楼,于上世纪二三十年代自然坍塌。2016年,按照文献记载及老照片、遗址挖掘报告,参照现存明城墙的形制进行重新复建,让北京外城东南角楼再次出现在东南护城河边,2017年,角楼成为以收藏北京图书为特色的主题图书馆,对公众免费开放。

图书馆围绕“阅读北京”“聆听北京”“艺术北京”“品味北京”4大核心板块开展活动,如今已经举办了一千多场活动,成为一个彰显北京特色的,集阅读服务、文化展览、文化交流等功能于一体的文化新地标。

角楼图书馆为纪念开馆四周年特意推出一套四款印章,代表着角楼图书馆的春夏秋冬。而且从2022年开始,平均一月一更的展览上都会有新的印章推出,也就是十二枚新章!

此外,前门步行街发起过“天街前门集章”的活动,有20多家老字号保留着自己独特的印章。

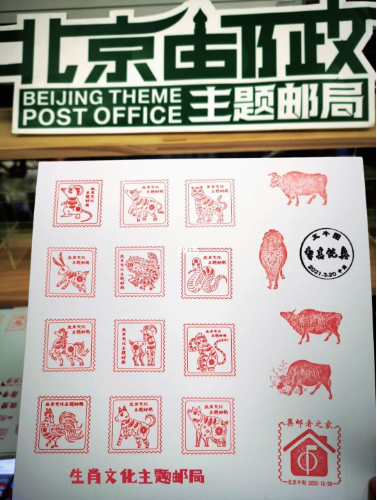

牛街邮政支局成为“生肖文化主题邮局”,可以集齐12枚生肖章。

北京地铁还特地举办了集章打卡活动,全长49公里的8号线实现南北贯通,北起朱辛庄站、南抵瀛海站,全线34座车站,成为北京南北中轴线上的快速交通动脉,集章活动让大家更好地领略地下中轴线的风采。

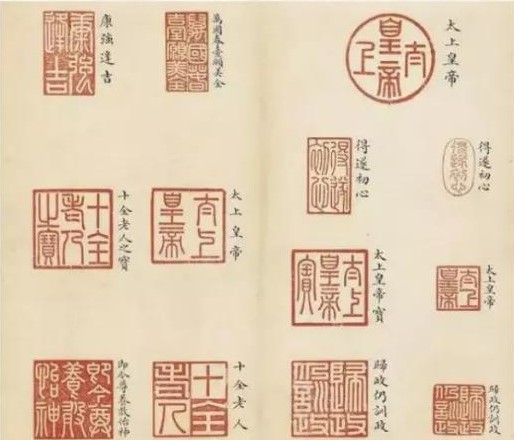

说起盖章,大家自然会想起乾隆皇帝的“盖章癖“。

乾隆是一位艺术爱好者,藏画、赏画、评画,是他工作之余的重要消遣。根据《乾隆宝薮》中记载,乾隆有1000多枚印章,光是常用的就有500多枚!

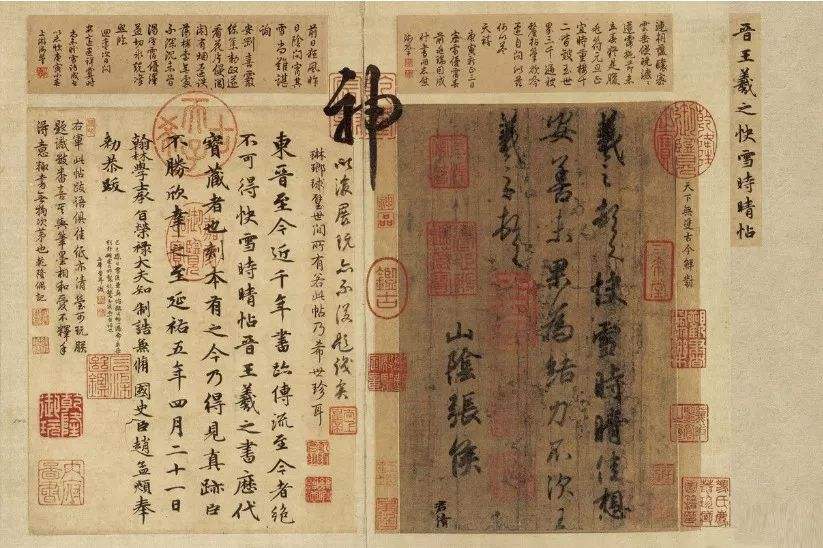

书圣王羲之的《快雪时晴贴》,原文为:羲之顿首,快雪时晴,佳想安善,未果为结力不次。王羲之顿首。帖后有“山阴张侯”一行四字,仿右军书,未详为何许人。

王羲之过世后,《快雪时晴帖》辗转多次、辗转多人之手。唐代初年魏征拥有了它,后来传给褚遂良;北宋初年,又让苏易简得到了,后来转到米芾手中;南宋时期,则在高宗内府;明代又辗转了5人之手……到了1746年,也就是乾隆11年,《快雪时晴帖》成为了皇帝的收藏品。

《快雪时晴帖》上面一共220枚印象,其中78%是乾隆盖的,他在50余年中共题跋了70多处。

赵孟頫的《人骑图》上,那密密麻麻的印章把整个画面都围起来了,简直可比现代视频里的弹幕达人了。

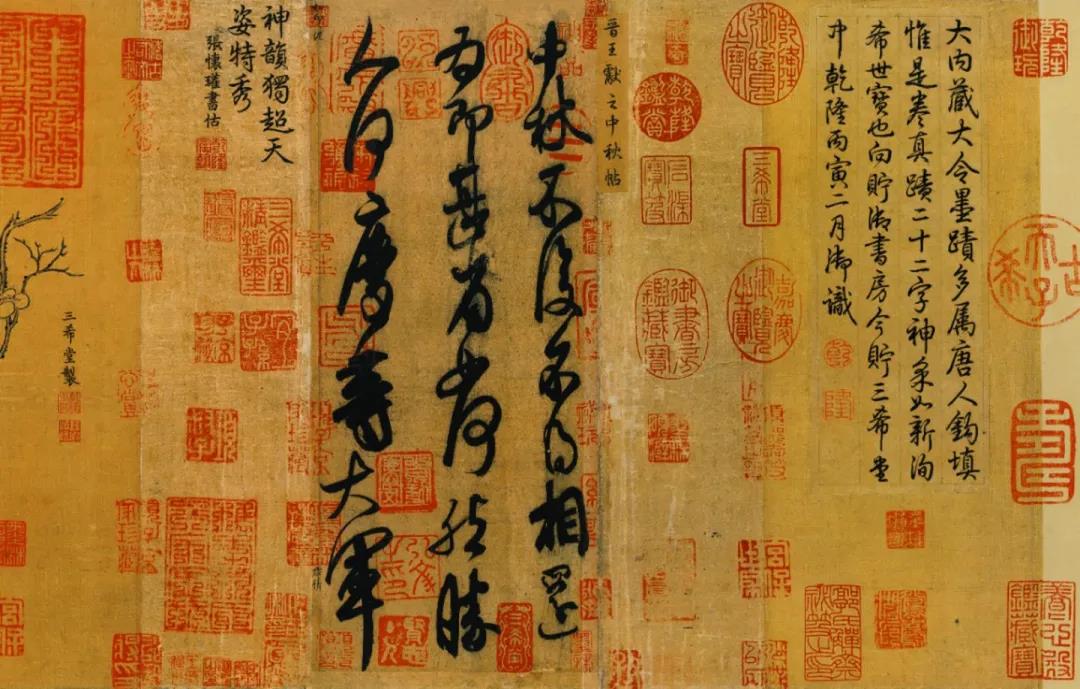

大书法家王献之的《中秋帖》也盖满了乾隆帝的艺术心。《中秋贴》,总共也才22个字,乾隆就盖上了80多枚印章。

人们好像习惯了嘲笑乾隆是一个“盖章狂魔”“文物破坏者”,但是在《上新了·故宫》的节目中,故宫专家却提出了不同的看法。

中国文人画向来讲究诗书画印四位一体,所以印章是书画必备的因素。而且书画不像出土文物,它是靠鉴赏家手递手相传来保存的,而书画在流传过程中都经手了哪些鉴赏家,就是要靠书画上的印章来体现,所以乾隆往书画上盖章无可厚非。

当然鉴赏家盖印是有规矩的,一般都是从画轴上最下面不妨碍画意的地方盖起,但乾隆得到的字画时往往都是之前已经被各种私人收藏家盖过印的,供他的发挥的空间有限。再加上乾隆皇帝的特殊身份,自己印章必须盖在最显眼位置上,所有他的印章会盖的格外突兀。当时的社会思想是普天之下莫非王土,率土之滨莫非王臣,所以在乾隆的潜意识里,天下都是他的,更何况是那些书画呢?

每逢岁暮天寒,或雪花纷飞之际,乾隆皇帝都要把《快雪时晴帖》拿出来赏玩,“得意辄书,无拘次第”,其中最多有一年竟题了六次!

我们可以想象,乾隆皇帝在三希堂窗前,映着窗外雪后的阳光,手捧着书帖,遥想着王羲之当年在大雪初晴时以愉快心情给友人山阴张侯写着信札,在笔墨的提按顿挫中流淌着闲雅轻松、平和自如的心境。而我们又能通过这些印章,体会着乾隆皇帝对这幅名帖的依恋、惊羡、赞叹之情。

隔着千年的时光,手手相传的数代,我们竟能和古人心意相通,心心相印,发现同样的赞叹和感慨,这都是印章带给我们的体验,不得不说世人对乾隆皇帝也还是存在一定的误解。

古代文人墨客常以盖私章的形式,表达自己对作品的喜爱,“盖章”就是古人“点赞”的方式!那么就让我们也来效仿古人,把印章盖起来,给北京点赞吧!

文/马宁 图/杨巍 马宁