冰雪运动是一种带有独特文化气质的体育运动。近代以来百年历程中,冰雪运动等体育项目承载了诸多社会文化意义,成为民族复兴艰辛历程的一个缩影。

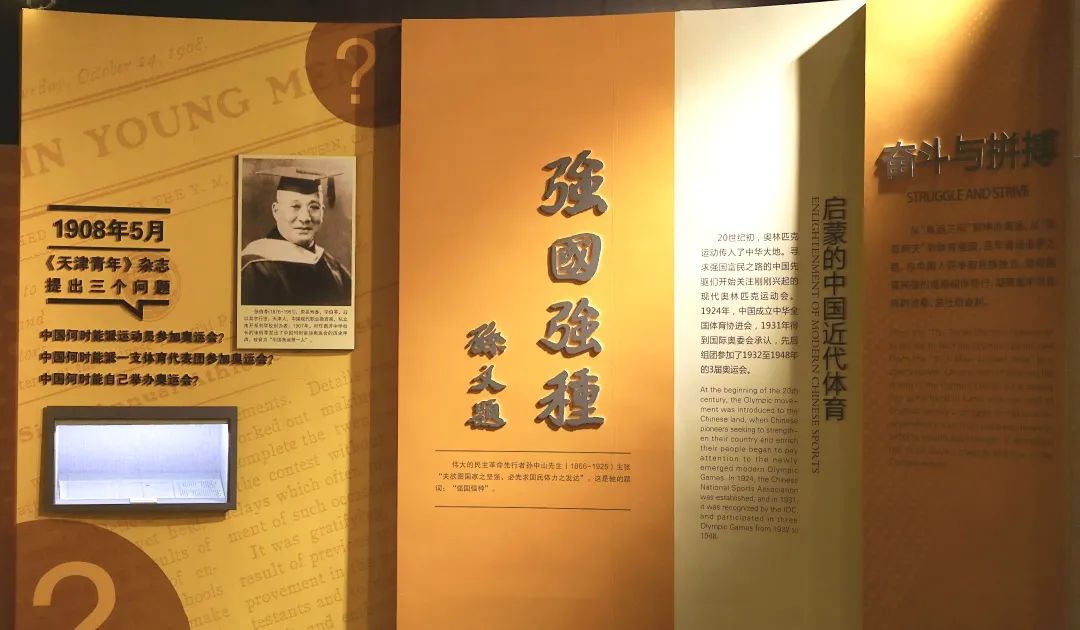

救亡图存,强国强种

近代的体育救国思潮

19世纪末20世纪初,中国经济与社会在多重压迫下呈现畸形发展状态,“民族之体质日趋轻细”。鼓吹“物竞天择,适者生存”的社会达尔文主义传入中国,加剧了国人的生存危机感。许多有识之士认为,必须以近代体育强健国民体质,达到“强国强种”的目的。“体育”作为培养新国民的方式之一被引入新式学堂,呼吁民众锻炼强健的身体,以挽救中国的“体育救国”思潮承袭“强国强种”概念成为一种潮流。其形成以后,不断向前发展,成为传统中国转变为现代中国的一个重要方面。

1902年,《申报》在报道西方教育方式时即提出:“先以体育强其体干,次以智育扩其才干,卒以德育养其性情而饬其伦纪,此列国设教之等级也”。经过这种教育,“德以浑全,智以睿发,体以坚强,庶足敦本植基,开物成务而富国强兵”。孙中山提出: “提倡体魄之修养,此与强国保种有莫大之关系。”在此期间,一批先进知识分子,包括陈独秀、李大钊等人继续探索体育救国,形成了更为深刻的体育救国理念。青年毛泽东曾对体育救国抱很大希望,他在《新青年》上发表了当时影响巨大的《体育之研究》 一文,开篇即言:“民族之体质日趋轻细,此甚可忧之现象也”,竭力提倡研究体育,促使国人形成“对于体育之自觉”。

在这样的背景下,冰雪运动也有了浓厚的民族主义色彩。当时人们认为西洋各国:“当冰天雪地的隆冬,正是大家活动的季节,穿着冰刀雪橇,驾着爬篱犬车,冲寒冒冷,驰骋于高山大泽之间,往来于坚冰厚雪之上,无论老幼男妇,都认为是一种冬季的娱乐,所以他们的精神体力,加倍健强,这也是一个极好的明证”。很多大学随之把体育课程纳入教学体系,如燕京大学规定每位学生从大一到大三每周都必须选一门体育课,包括滑冰、冰球等冰上运动。冬季封冻后的未名湖被开辟为冰场,供师生运动。

在高校蓬勃开展的冰雪运动及其携带的民族主义意识,很快被青年大学生带入更开放的社会公众视野中。1926年,北大哲学系发起的“北大壮游团溜冰会”,组织学生前往北海等各冰场溜冰。在溜冰会撰写的《壮游团启事》中,鼓动大家:“自从我们在什刹海发起溜冰会以来,居然提起了好多人的兴味……我们觉得美中尚有不足者:乃因我国人仅会袖手旁观,而让碧眼儿癫狂骄态,驰骤回旋,几疑北海冰场变成为他们的殖民地了。好男儿起来雪此耻! 起来收回这片冰的领土权! 起来与外人角逐! 起来领略这个极兴趣又极卫生的溜冰生活。……打倒那外人溜冰帝国主义者的威风。……数元费用甚微而于个人的兴趣及卫生与国家和民族的体面上所关甚大。”以民族主义之名动员溜冰,将个人的溜冰与“雪耻”“国家和民族的体面”联系到一起。对此情形,当时《新闻报》报道:“数年前,北京各冰场虽亦不少溜冰能手,然大多外人。各冰场亦或为外人租借地。自去冬北大壮游团溜冰会成立后,各冰场顿时布满华人,此实空前未有之奇迹。”

冰场开业,也上升到“体育救国”高度。如《新闻报》报道漪澜堂冰场开幕:“本冰场虽为营业性质,但提倡体育未敢后人。因滑冰可强健身体,以自卫以救国,方才是本场所生影响云云。继有来宾王石子,及比国使馆玩将彬熙相继演说,均对体育救国有所发挥”。

女性也被动员起来,参加冰雪运动。在广大青年中,溜冰女性成为“健康女子”“健康母亲”的象征,以民族主义话语来动员女性参与溜冰,以改变自我,来改变民族国家的积弱。如《商业新闻》评论:“健康的女子,健康的母亲,方能养育健康的新国民。惟有健康的国民方能负荷救亡图存的重任。这种希望只能寄托在现时一般的青春少女。溜冰是北方健儿一种特殊的运动,而同时尤其是北方小姐的一种特殊的健康运动。……我们如果需要健康的女子、健康的母亲,对于妇女的溜冰应该加以积极的提倡与鼓励”。

国际赛场,踪影难觅

民国年间的冰雪赛事

传统冰雪运动在我国有着悠久历史,每年的冰嬉大典对于清王朝来说更有重要的政治与文化意义。清末民初,西风东渐背景与体育救国思潮下,传统冰雪运动也开始了近现代转型。

1925年,北海公园正式对外开放。当年冬天,这里建起了开放后的第一块冰场。1月31日,漪澜堂前的冰面上举办了第一次化装溜冰比赛大会。这次活动既是比赛,也具有娱乐性质。此后又持续举办多年,成为一时乐事。规模较大、较为专业的正规比赛也开始出现。1935年1月25日至26日,在北平中南海公园南海举行了华北冰上运动会,参加的有河北、北平、东北(包括东北各省)等代表队。当时报纸报道:“华北苦寒,滑冰乃特有之运动;惟正式聚会数单位健将于一地竞技,此尚为破题儿第一遭。”当时东北代表队入场时尤其引人注目,队旗为上白下黑,中绘各省地图,“象征白山黑水,映入观者眼帘,情绪为之起伏、令人有东北沦亡,不知何日收复之感”。

随着冰雪运动的普及,该项运动的最高赛事冬季奥林匹克运动会(以下简称冬奥会)也引发了国内媒体的关注。1924年1月25日至2月4日,在法国夏蒙尼举办了第一届冬奥会,国内报纸即有相关报道。此后,1928 年在瑞士圣莫里兹举办的第二届冬奥会、1932年在美国普莱西德湖举办的第三届冬奥会,国内报纸如北京《益世报》《晨报》及上海《申报》等均有简要报道。对1936 年在德国举办的第四届冬奥会,报道较为详细。第四届冬奥会后,原定于 1940 年的日本札幌冬奥会, 1944 年的意大利科蒂纳丹佩佐冬奥会因第二次世界大战爆发而停办。1948年瑞士圣莫里兹冬奥会期间,内战方炽,报道的详细程度也不及1936年冬奥会。不过,纵观民国时期举办的冬奥会,并无中国运动员的比赛身影。其中原因一是国力孱弱,无力承担参加国际比赛的费用;二是水平确实有限,与国际顶尖水平存在巨大差距。

距离中国参加冬奥会最近的一次,是1936年的第四届冬奥会。当时中德关系比较友好,德国邀请中国派代表团参加夏季与冬季奥运会。当时,参加夏季奥运会的经费捉襟见肘,需要社会捐款,有队员回忆:“在两个多月的旅途中,我们为了节约每一个铜板,就乘最低级的船舱,住最便宜的旅馆。有时全体队员都住在一间大的统间,由于床位不够,有些人只好打地铺。行李我们自己动手搬,吃饭拣最便宜实惠的吃。”最终基本凑够了赴德参赛和赛后在欧洲考察的费用。事实是民国时期战乱频仍,冰雪运动的开展虽有一定群众基础,但国家层面的引导与组织有缺失,水平也非常有限,并没有当时报纸描绘的那么绚烂夺目,根本无力与世界顶尖运动员媲美。

国运兴,体育兴

中华人民共和国成立后的冰雪运动

19世纪末20世纪初,中华民族存亡危机严重之际形成的体育救国思潮影响了一大批知识分子,包括李大钊、陈独秀、毛泽东等共产党人。中华人民共和国成立后,开展大规模体育运动才有了可能。作为新中国重要建国纲领的《中国人民政治协商会议共同纲领》提出“要提倡国民体育”。

1952年,毛泽东同志为中华全国体育总会成立大会题词“发展体育运动,增强人民体质”,我国冰雪运动进入新的历史阶段。冰雪运动在东北、华北和西北等有条件的地区纷纷开展起来,各地举办了众多冰雪运动赛事和群众活动,甚至成为部分北方地区冬季娱乐健身的主要方式。1953 年 2 月首届全国冰上运动会在哈尔滨举行,共有 219 名运动员参加速度滑冰、花样滑冰和冰球比赛。

在世界大赛赛场上,1959 年 1 月,在世界男子速滑锦标赛500米速滑比赛中,杨菊成为中国获得 1 枚银牌,世界大赛领奖台上从此有了中国人的身影。1963 年第 57 届男子速滑锦标赛中,罗致焕在1500米比赛中摘得桂冠,并打破了赛会纪录,成为我国首位冬季项目世界冠军。

在冬奥会赛场,1980 年 2 月中国奥委会首次派出 28 名运动员参加了在美国普莱西德湖举办的第13届冬奥会。此后,我国运动员参加的冬奥会项目逐届增加,获奖牌数也稳步提升。2002年美国盐湖城冬奥会上,短道速滑女子500米决赛中东北姑娘杨扬以44秒187的成绩问鼎冠军,实现了中国冬奥历史上金牌“零”的突破,比20世纪30年代的“一分七秒六”快了20多秒。这一届冬奥会,中国队获得了2金2银4铜的优异成绩。2018平昌冬奥会短道速滑项目男子500米决赛中,中国选手武大靖以39秒584的成绩,创造了属于中国人的世界纪录。2022年,随着北京冬奥会的举办,北京将成为世界首个“双奥之城”。国人对体育比赛的心态,也有了明显变化。不唯金牌、多维度理解成功的价值观,成为中国迈入体育强国的清晰标志。无论运动员还是观众,都可以享受竞技。“输得起、放得下”成为民族自信心日渐恢复的映射。

由此回首百年前,有识之士“救亡图存,强国保种”的苦苦探索,回首“体育救国”思潮及与世界优育强国在冰雪运动上的巨大差距,作为百年国力变迁的一个缩影,不由让人感慨“萧瑟秋风今又是,换了人间”。

稿件来源:《北京档案》

图片来源:北京市档案馆“我们的奥运”展览

作者:王洪波