古代文人最大的愿望就是希望能够在仕途上有一番成就,若是能够建功立业更是再好不过了。可是也有一些文人,因为远离家乡而内心惆怅,范仲淹就是其中一位。

范仲淹有一首《边塞诗》非常著名,却被欧阳修嘲笑。其中的缘由是什么?今天我们邀请“宋词里藏着故事”系列的作者黄鸣老师为大家讲一讲。

说起边塞,我们脑海中就会想起唐诗中的边塞诗。像高适啊,岑参啊,王昌龄啊,他们的诗歌真可谓是经典永流传了。词跟诗还不一样,词里面的边塞题材数量不多,宋词里的边塞词尤其少见。

我们真正算起来,在宋词中能够写出边塞风味的还得是范仲淹的《渔家傲》词,这和他亲身上过战场,真正见证过战争的残酷有关。

宋仁宗的时候,爆发了与西夏的战争,在康定元年(公元1040年)范仲淹被调到陕西,协助军事长官韩琦负责宋王朝北部的军事防务。

范仲淹没有文人那些常见的眼高手低的毛病,他没有抱怨环境的艰苦,亲自到最前线延州视察。那里是西夏进攻的重点,战后的延州城中一片凄凉的景象,建筑被摧毁,士兵们士气低落。

尽管情况是如此的糟糕,范仲淹却毅然决然地留了下来,他一边安抚百姓,一边主持城池的修复和重建,并且抓紧军队的军事训练,让边关的局势有了很大改观。正是在这个时候,他写下了著名词作《渔家傲》:

塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。四面边声连角起,千嶂里,长烟落日孤城闭。

浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。羌管悠悠霜满地,人不寐,将军白发征夫泪。

我们来看这首词,塞下的秋天,风景和中原当然差别很大,北雁南飞,据说到衡山的回雁峰,就不再往南了,等到春天,再从这里返回北方,所以词中的大雁迁徙的目标就是衡山。

秋天中的塞外孤城,四面都是边境线上特有的景象和声音,随着军中的号角呜呜响起,在周围的重山叠嶂之中,只见到长烟落日下的孤城,缓缓关闭了它的城门。

作为镇守边关的重臣,虽然离家万里,但范仲淹也必须以国事为重。这里的“燕然未勒”是一个东汉时的典故,东汉的窦宪,率军出征北匈奴,一直打到了燕然山,并在山上勒石作碑,以铭记赫赫的战绩。

这里范仲淹指的是西夏造成的边患还没有消除,还不知何时才能回家。于是,他只能举起一杯浊酒,在悠悠的羌管声中,在这个白霜满地的夜晚,在将士们思乡流泪,不能入睡,而自己的鬓角又新添了白发之时,借酒浇愁。

这首词其实还是蛮有意境的,虽然它和唐诗中的“但使龙城飞将在,不教胡马度阴山”这样的豪壮之情不太相同,在意境上更有一种悲伤的感觉在逆流成河。

但毕竟,这是亲身经历过战争残酷的词人写出来的贴近生活的词,是一些生活在富贵温柔乡中的文学家所不能理解的。

比如说,他的朋友欧阳修读到这首词之后,给范仲淹起了个外号,叫做“穷塞主”,以此嘲笑他写的都是穷苦蛮荒的景象,这就是隔靴搔痒的批评了。

范仲淹受到了边关军民的一致爱戴,就连西夏人都认为他一人就抵得上几万名士兵。在他镇守西边的几年中,西夏始终没有大的入侵行动,有人甚至说,这中间也有那首《渔家傲》的功劳在呢。

欧阳修没到过战场,对战争还抱有一种浪漫主义的幻想,自然就理解不了这首词。

只有真正经历了战争,听过了士卒们的哭号,捱过了一个又一个思乡的夜晚,词人才能真正体会到戍边士卒的疾苦,写下“将军白发征夫泪”这样的名句,据说,就连敌军士兵听到这首词,都被感动得痛哭流泪呢。

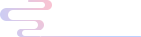

作|者|介|绍

黄鸣

复旦大学文学博士,现任中央民族大学文学院古代文学教研室副教授。

主要研究方向为中国古代文学、易学、历史地理学等。

已出版《〈左传〉与春秋时代的文学》《春秋列国地理图志》《中华古诗词名句鉴赏辞典》等。

对话词人有趣灵魂

走进大宋隐秘角落