北京烤鸭,英文叫Beijing roasted duck,是享誉海内外的老北京美食。烤鸭好吃,可您知道北京烤鸭用的鸭子从哪来吗?这个问题,要从“门前大桥下”说起。门是东便门,桥是大通桥。

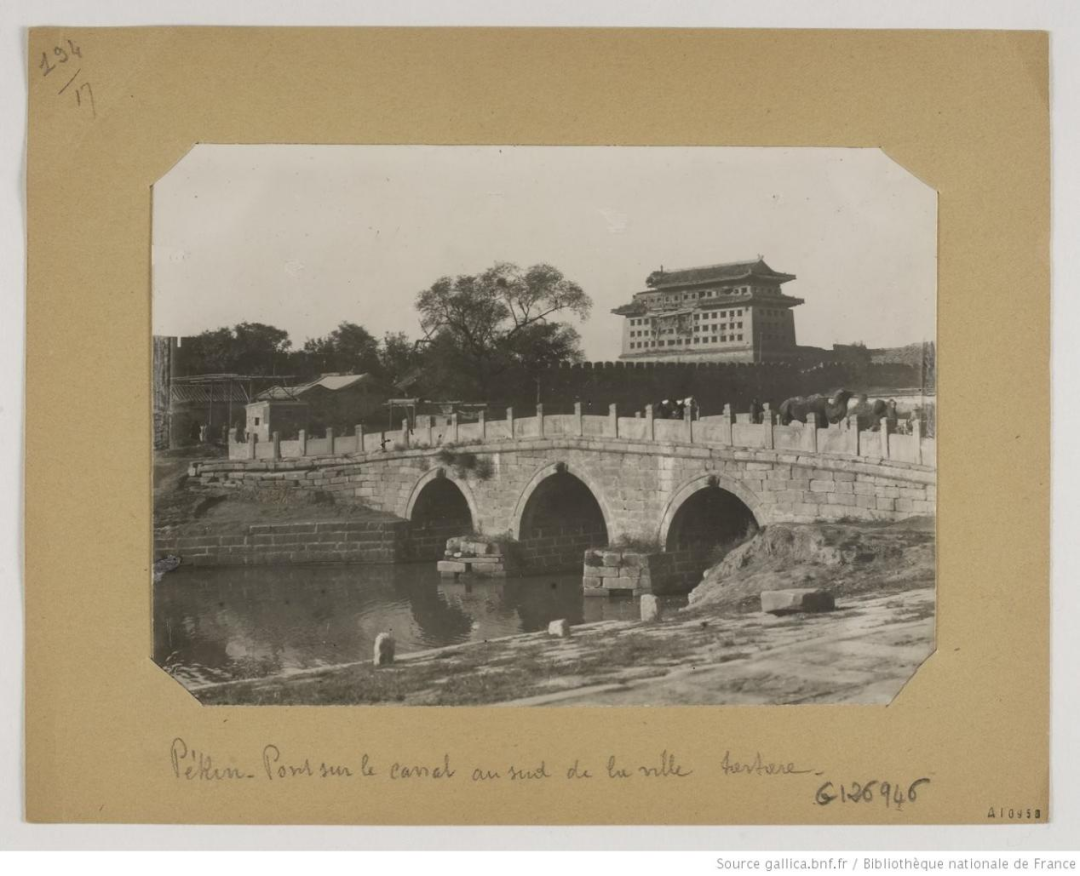

东便门大通桥老照片,摄影:Firmin Laribe(1855-1942)

有这么句老话儿:大通桥的鸭子——各分各帮。早年间,北京城东便门外大通桥边,鸭子成群。关于它们,著名戏剧家齐如山专门写过一篇短文:

其所以皆在东便门外者,最大原因为通州到北京因地势关系,有闸数处,粮船不能直达,官米至此皆须倒船,则难免漏洒,贫民扫土米生活者为数颇多。所扫土米,好者洗净人吃,次者则归鱼鸭房喂鱼鸭用之,较任何粮食皆物好而价廉。

据齐先生说,粮船在过闸口时须倒船,漕粮在搬运过程中难免漏洒,洒出来的粮食就可以喂鸭子吃。渐渐地,漕粮养肥了鸭子,鸭子养活了养鸭户,东便门外就成了养鸭户的“大本营”。后来在“烤鸭界”流传这么一种说法:正宗的老北京“填鸭”,那是吃粮食长大的。令人疑惑的是:漕运是关乎国运的大事,从千里之外历经千辛万苦运到京城的漕粮,怎么会在途中漏洒,然后进到鸭子嘴里呢?这要从大运河说起。

运河与漕运

水运成本远远低于陆运,这是古人就掌握的常识。为了方便水运,仅靠自然河流是不够的,所以就要人工开凿运河。

中国人从很早就开始开凿运河,沟通自然河流,扩展水路交通的覆盖面积。大约战国时期,出现了一部名叫《禹贡》的书。这是一本关于“未来”的书,作者有这样的理想:有朝一日,各国不再纷争,四海之内建立一个统一的国家,这个国家拥有遍及全国的水路交通网,各地的贡赋都可以用船运到国都来。

禹贡九州山川之图

如他所愿。从春秋到战国,各诸侯国不断开凿的运河,把此前不同水系的河道联系起来,畅通的水上交通促进了各地经济、文化交流,为秦帝国的统一奠定了基础。

对于一个统一的大国来说,都城的稳定发展至关重要。中国历代王朝的都城,都聚集着大量人口——包括贵族百官以及城内城外的驻军,这些人要耗费大量粮食,但无法自给自足。为解决他们的吃饭问题,国家必须有计划的把粮食主产区的粮食顺畅地运到都城。

简而言之,自秦统一全国以后,历朝历代不惜成本的修运河,到底为什么?就是为了往都城运粮食,而修运河从来都没那么容易。

北水南调修河道

元朝定都北京,当时粮食主产区是江南,朝廷用了近二十年的功夫,疏通内河、发展海运,建设“南粮北运”工程。

元代京杭大运河示意图

就在这个大工程的最后一段,通州到大都,难题出现了。通州作为各地漕粮运往大都的中转站,面临空前的运输压力,陆运已不堪重负。修一条“京通运河”,非常有必要。

“京通运河”不是新课题。元朝以前,金朝人曾为修这条运河付出了巨大努力,结果事倍功半,留下了一条深刻的教训:永定河水势凶、泥沙多,不能当水源;还有一条浅涩的河道——闸河,它的水源只有玉泉山、紫竹院一带的流泉。

运河要行船,就必须有充足、稳定的水源。永定河不能用,水从哪里来?这是难题一。

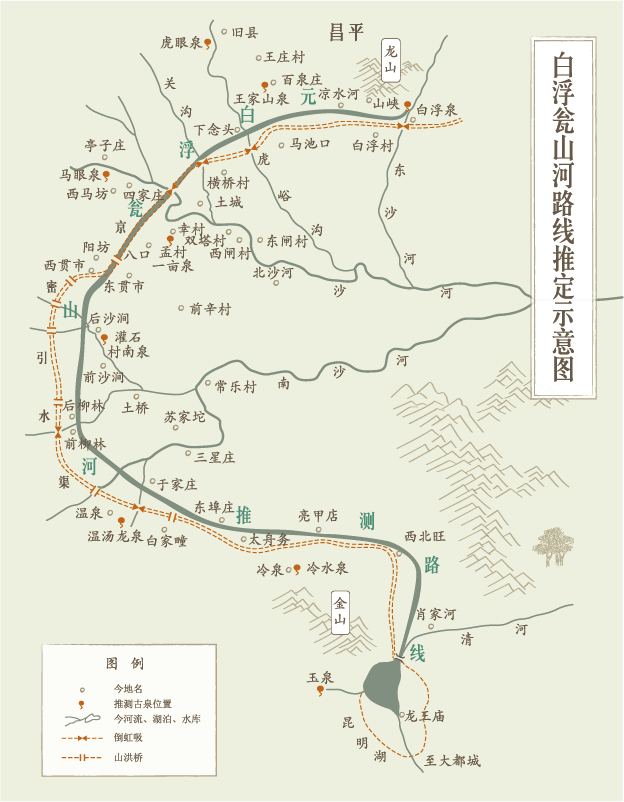

元朝水利专家郭守敬经过详细踏勘发现,北沙河、南沙河及清河上源,有多处泉水涌出,都在玉泉山西北几十里范围内地势较高的位置,若能导引这些泉水,水源问题就解决了。于是,郭守敬提议并主持开凿了一条引水河道——白浮瓮山河。

《元一统志》记载了这条河沿途导引的泉水和大致走向:上自昌平白浮村之神山泉,下流有王家山泉、昌平西虎眼泉、孟村一亩泉、西来马眼泉、侯家庄石河泉、灌石村南泉、榆河温汤龙泉、冷水泉、玉泉诸水毕合,遂建澄清闸于海子之东。

白浮瓮山河以地势相对较高的白浮村神山泉为起点,绕开地势较低的沙河、清河谷地,沿着西山山麓平缓的坡降画了一道弧,收集傍山流泉,最后与玉泉水汇流入瓮山泊,再沿长河引入海子(今什刹海),与“京通运河”相连。依靠这个宏大的“北水南调”工程,“南粮北运”最后一段的难题解决了一半。

白浮瓮山河示意

(图片来源:北京郭守敬纪念馆)

一上一下过船闸

水源问题解决了,还有难题二——大都与通州的高差。

大都的海拔高程比通州高约18米,水要往低处流,漕粮要往高处走。“京通运河”必须实现这样的功能:当运河水源不足时,能截住来水,保证船不搁浅;当水源充足时,能控制水势,保障逆水行舟。

金朝人尝试了建闸节水、减缓坡降的办法,在中都城至通州50里长的运河上,设置了多个闸门,这条河因此叫“闸河”。按当初的设想,漕船一天能过一道闸,大约五六天能从通州到都城。然而由于水源不足,两闸间距又太远,运河浅涩难行,漕船常常要停在河里等上游来水,运输的时间成本反而增加了。

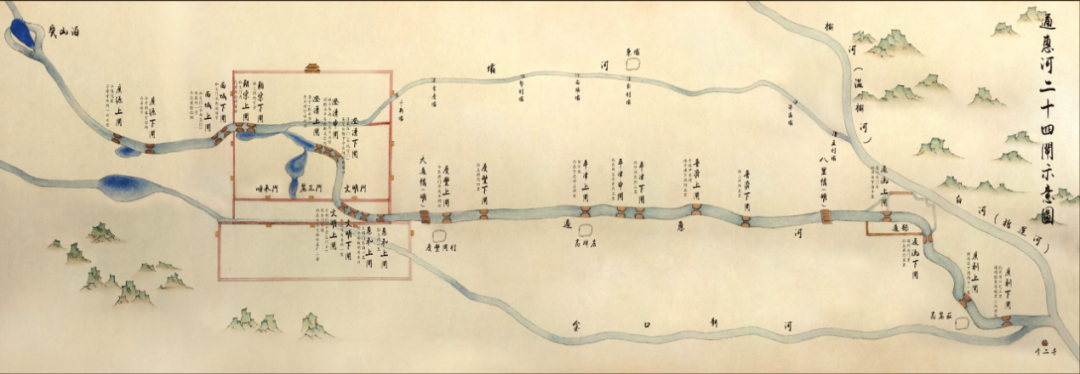

在白浮瓮山河保障水源的情况下,郭守敬又以旧闸河为基础,提出了一个新的建闸方案:出南水门,合入旧运粮河,每十里置一闸,凡为闸七。距闸里许,上重置斗门,互为提阏,以过舟止水。

所谓“上重置斗门”,就是在置闸处上游附近另置一水闸。漕船过闸时,先提起下闸让船进入,然后关闭下闸闸板,待闸内水位和上游持平后,再打开上闸,漕船继续向上游行驶。如此操作,漕船便可由低到高,节节攀升。

郭守敬的方案在实施过程中略有调整。通惠河全线共有十一组,二十四道闸,积水潭以下共八组,十八道闸。漕船进入大都南水门后,通过澄清下、中、上三闸,可以直达积水潭码头。

通惠河二十四闸示意图

(图片来源:北京郭守敬纪念馆)

据《元史》记载,“京通运河”工程于公元1293年完工,那年秋天,元世祖忽必烈从上都回大都,路过积水潭时,“见舳舻蔽水,大悦”,赐河名为“通惠河”。大都海子上“舳舻蔽水”的景象,代表了北京地区漕运史上前无古人,后无来者的巅峰。

《元史》中描绘通惠河,与齐如山的说法大相径庭。齐先生在文中提到,通州到北京“有闸数处,粮船不能直达”,粮船过闸时,不但要“倒船”,还会“漏洒”。沈从文也曾写过一篇题为《游二闸》的文章,谈到这个现象:

关于这运河,那老者说,这对清室也还有一种用意。粮食何必得剥来剥去?从通州到此还得剥粮五次才入京,比陆路更费。然而为了这里的闲人着想,使之既不至因无工作而缺食,又不至徒邀恩而懒废,故这条河在京奉路通车以后还有物可运。宣统皇帝退了位,就没有人想到此事了。这老者对于满人政治手段当然是同意,可没有说到这一批船户一批靠运河吃饭的人改业以后怎么样,但从靠接送游人的船生意萧条上看,也就可想而知,随了地方的衰败以后凋落不少门户了。

修运河原本是为了降低运输成本,这位老者却说要“剥粮五次”,“比陆路更费”,还说清室坚持水运不是为了省钱,而是为了照顾一批“靠运河吃饭”的人。由元至清,通惠河到底经历了什么呢?

剥来剥去运漕粮

公元1368年,朱元璋建立大明,定都南京,元大都降为北平。公元1420年,朱棣迁都北京,此时的“白浮瓮山河”已湮塞殆尽。

事实上,这个“北水南调”工程自身就存在问题。白浮瓮山河河道长60多里,沿途与多处山体表面径流相交叉,雨季遇山洪暴发,河道很容易被冲毁。此外,河道沿途常有“私决堤隁,浇灌稻田、水碾、园圃”的现象,导致运河水量不足。元朝能解决这些问题,靠的是高强度、高效率、长时段的管理和维护。明初的北平失去了都城的地位,白浮瓮山河疏于管理,很快荒废了。

朱棣迁都北京后,重新修了皇城,原来从海子东岸引水,沿皇城东墙外南流的河道,被圈入新建的皇城内,漕船再无驶入海子的可能。通惠河也因常年无人治理,沙冲水击,几至湮没。

通惠河已废,但漕运不能停,永乐迁都后至嘉靖以前,通州向北京的粮食运输又回到了陆运时代。这段时间里,朝中关于漕运的争论不断,朝中大臣多次提议并尝试重修运河,但始终未获成功。成化七年(1471),宪宗命人实地考察了“白浮瓮山河”上游的多处流泉,最后的结论是“俱难导引”。理由除了上文提到的容易被山洪冲截,河道难以维护之外,还增加了一条:“白浮泉水往西逆流,经过祖宗山陵,恐于地理不宜”

直到嘉靖六年(1527)十月,巡仓御史吴仲上奏提议重开通惠河,正准备大干一场的嘉靖皇帝力排众议,大力支持。次年春天,春风得意的吴仲奉旨主持通惠河修浚工程,历时三个月完工。吴仲编了一部《通惠河志》,书中记录了整个故事的始末:

通惠河,即元郭守敬所修故道也。入国朝百六十余年,沙冲水击,几至湮塞。但上有白浮诸泉,细流常涓涓焉。成化丙申,尝命平江伯陈锐疏通以便漕运。漕舟曾直达大通桥下,父老尚能言之。射利之徒,妄假黑眚之说,竟为阻坏。正德丁卯,又尝命工部郎中毕昭、户部郎中郝海、参将梁玺复疏通之。所费不赀,功卒不就。其势虽压于权豪,要之三人者亦不能无罪焉。嗣是屡有言者,多不得其要,空言无补。嘉靖丁亥,臣巡视通仓,往来相度,因见水势陡峻,直达艰难。踵御史向信之言,为搬剥之说。恭遇皇上神明,言入即悟,贤宰相实力赞之。随命臣暨工部郎中何栋、户部郎中尹嗣忠、参将陈璠同往修之。工兴于戊子二月,告成于本年五月。不肆月而粮运通行,上下快之。是年所费才七千两,运粮二百万石,所省脚价十二万两,备见诸奏。

重修运河,障碍重重,不仅有自然的,更有人为的。靠皇帝的支持,吴仲冲破了“陆运利益集团”的阻挠,但“白浮瓮山河”难以恢复,水源的问题依旧存在。明代重修的运河不再直通北京城中,漕船须在大通桥码头卸货装车,转运至京城的粮仓中。通惠河因此又被叫做大通河。

大通河仅用玉泉水作为唯一水源,河道水量严重不足。通过两个闸门调节水位,漕船直接过闸的方案已不可行。吴仲在重修运河的同时,必须改变漕粮的运输方式。由于运河水量不够,船只运载量也要相应减少,漕船在驶入大通河前,要早早换成吃水较浅的平底剥船。

为了维持水位,大通河闸门不开,剥船行至闸门处停下,由扛夫搬运漕粮,装载在上游河段等候的剥船中,继续驶向下一个闸门。这样的运输方式,就不能设置太多船闸了——大通河上仅有五个闸,漕粮要搬运五次。

这就是沈从文的文章中那位老者提到的“剥粮五次”,自吴仲重修通惠河后,剥运的方式一直维持,直到清末。从长时段的效果看,剥运的实际效率并不高,运行成本却不低,耗费人力也不少。除了日常管理外,大通河还要定期清淤,隔几年就要全线整修。即便如此,通州到北京的漕粮,仍有相当一部分依赖陆运。随着清代西北郊园林的开发,大通河水源日渐紧张。嘉庆以后国力衰微,剥运几乎无法维持。到了民国,大通河上漕运的历史就终结了。

水上漂来的北京城

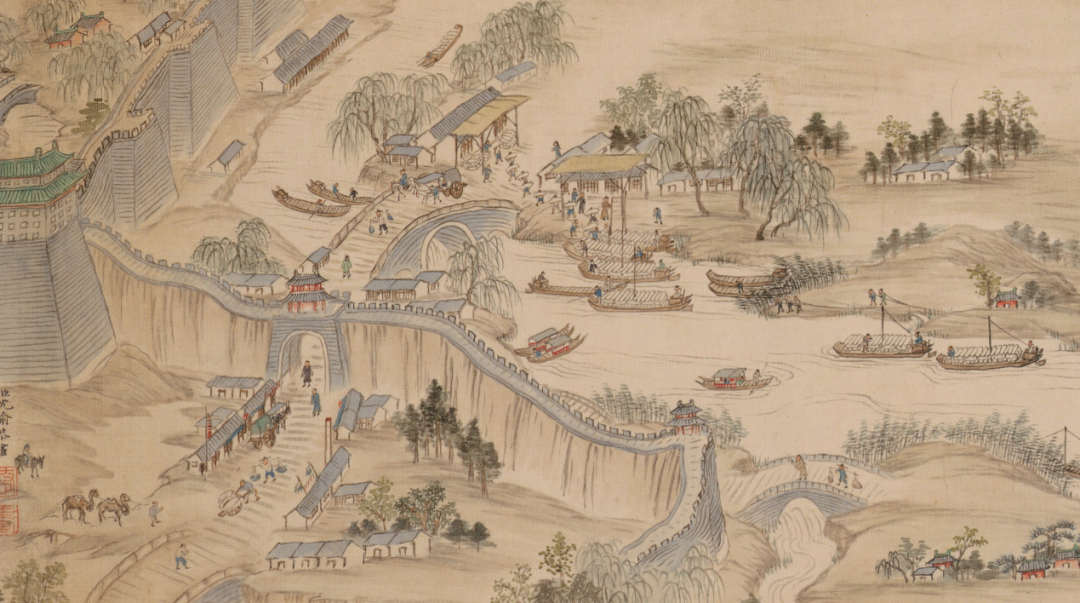

北京是心脏,通惠河是离心脏最近的动脉。清末,北京城处于风雨飘摇之际,昔日生机勃勃的通惠河已满是沉疴宿疾,沈从文遇到那位老者就生活在那个时代。他亲身经历了漕运的艰难,所以他说剥运“比陆路更费”——这句话不是在替政府算账,而是在漕运没落的时代,来自底层劳动者的感慨。如今,我们还可以在清代《通惠河漕运图卷》的画面中,看到当年运河上 “最美劳动者们”的身影。

《通惠河漕运图卷》(庆丰闸局部),作者:沈喻

《通惠河漕运图卷》(大通桥局部)作者:沈喻

还记得大通桥的鸭子么?它们吃到的漕粮,就是这些扛夫,在闸门附近一袋子一袋子搬粮途中漏洒的。除了扛夫,还有纤夫,老百姓管他们叫“十万八千嚎天鬼”、还有挑夫、艄公等等,他们都是靠运河吃饭的体力劳动者。

自元代开始直至清末,大运河源源不断的向北京城输送养分,当然不只有粮食,还有各种建筑材料、珍奇货物以及远道而来的客人,北京城因此成为一座人类文明的殿堂。民间有个说法:北京城是从水上漂来的。2014年,大运河被列为世界文化遗产,也成为中国向全世界亮出的文化名片。大运河是一项伟大工程,一个文化奇迹,它对于中国的历史意义,绝不亚于长城;另一方面,大运河背后艰辛付出的底层劳动者,数量也绝不低于长城。没有他们,大通桥的鸭子吃不到漕粮,没有他们,大运河上也漂不来北京城。

如今,铁路代替了运河,成为粮食运输的主要方式,通州不再是漕粮的集散地,而是北京的“城市副中心”。“通惠河”的核心议题,已无关“漕运”,而是生态修复、遗产保护、环境整治、文化旅游、城市更新……

通惠河上虽然已无漕船,但依然有人划桨。

2022年6月30日傍晚时分,北京AquaX桨板运动学院组织了10余名水上运动爱好者,来通惠河上的捡垃圾,为北京水域生态保护奉献自己的一份力量。(图片来源:北京日报)

通惠河从当年的运河,变成一条连接首都核心区和通州副中心的生态廊道,一条连接历史与未来的文化绸带,一道交织人文与自然之美的风景线。

新时代的通惠河图卷,正在缓缓向我们展开……

主要参考文献

1.吴仲, 玄览居士. 通惠河志, 二巻[M]. [玄览居士], [精华印刷公司] (印刷), 1941.

2.于敏中. 日下旧闻考[M]. 北京古籍出版社, 1981.

3.吴文涛. 北京水利史[M]. 人民出版社, 2013.

4.陈喜波, 漕运时代北运河治理和变迁[M]. 商务印书馆, 2018.

5.于德源. 北京漕运和仓场[M]. 同心出版社, 2004.

6.齐如山著, 鲍瞰埠. 故都三百六十行[M]. 1993.

7.沈从文. 沈从文散文.第一集[M]. 中国广播电视出版社, 1994.

8.史念海. 中国的运河[M]. 史学书局, 1944.

9.蔡蕃. 北京古运河与城市供水研究[M]. 北京出版社, 1987.

10.宋濂. 元史[M]. 中华书局, 1976.

11.孛兰盼. 元一统志 (上,下册)[M]. 中华书局, 1966.

12.侯仁之主编, 邓辉, 温宗勇,尹钧科. 北京历史地图集.文化生态卷[M]. 文津出版社, 2013.

13.侯仁之. 北京都市发展过程中的水源问题[J]. 北京大学学报:哲学社会科学版, 1955(01):142-168.

14.赵珍. 清代北运河漕运与张家湾改道[J]. 史学月刊, 2018(3):9.

15.胡吉勋. 通惠河的修浚及争议——兼论明代朝廷决策中的利益权衡[J]. 古代文明, 2015(2):7.

16.刘宗永. 从嘉靖《通惠河志》,《通州志略》看明朝的漕运及相关争议[C]// 北京学研究文集2009. 2009.

17.郭军连, 刘小萌. 清代北京"二闸"考记[J]. 北京社会科学.

18.高寿仙. 奸豪阻挠抑或技术障碍——明代修复通惠河的曲折过程[C]// 明代国家与社会——明史研究论丛(第十一辑)——明代国家与社会研究专辑. 2013.

19.胡克诚. 庙堂与河工:嘉靖七年运河之议探微[J]. 运河学研究, 2018(2):13.

20.陈喜波. 元大都漕运问题新探[J]. 中国历史地理论丛, 2022(7):37

参考网站

1.《通惠河漕运图卷》线上阅览网址:

https://pf.bigpixel.cn/panos/cytj/

2. 文中老照片来源:

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8433018h/f90.item.r=firmin%20laribe#)

内容合作:清华同衡人文与创意城市研究所

专栏作者:苍司宇

感谢北京联大文理学院陈喜波老师、北京大学城市与环境学院武弘麟老师对本文的指导