斗转星移,物是人非。

北京中轴线的历史,沉淀在古书妙文中,等待我们去追溯,去品读。

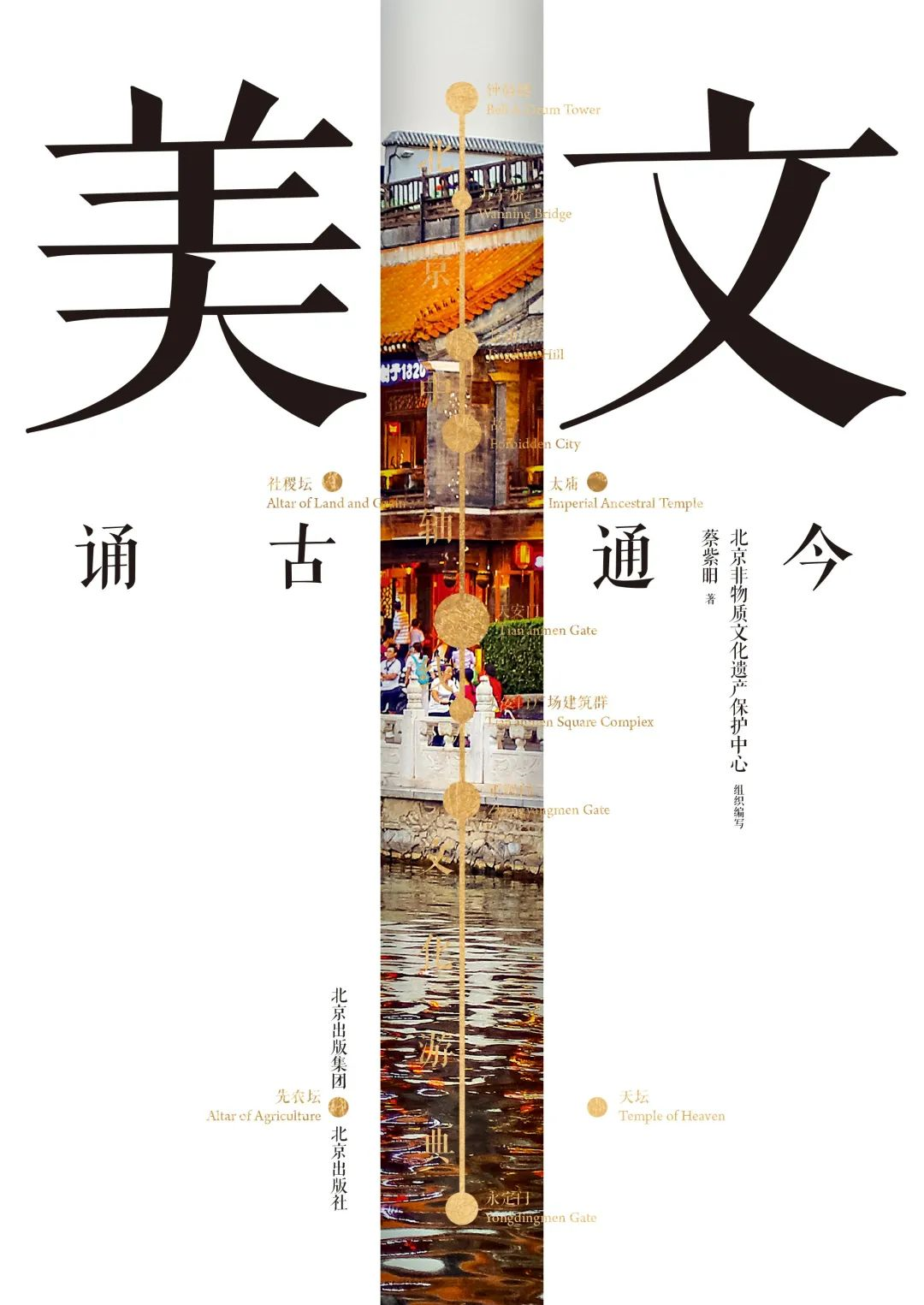

“北京中轴线文化游典”系列丛书之《美文:诵古通今》一书,以明清民国古文为线索,游览中轴线上的六阙宫殿、坛庙园林以及街巷商圈等,回顾中轴线的文化遗存、名篇巨笔以至君臣逸事等。

国庆期间,本书的作者蔡紫昍来到角楼图书馆,诵古通今,解析美文典籍的同时向观众和读者们展示了一个鲜活的“典籍里的中轴线”。

作者在书中尽量选取不同身份的人来展现北京中轴线的兼容并包。既有“九五之尊”,也有普通文人;既有名人学士,也有皇族贵胄;既有本地乡贤,也有为北京的发展变革发挥重要作用的政府官员。

在空间上,本书选取了中轴线上的十八个重要地标点,并按照由南向北的顺序,以地标点为主线,分篇命题,包括燕墩、永定门、天坛、先农坛、前门大街、正阳门、正阳门关公庙、棋盘街广场、天安门、玉河、端门内廊庑、太庙、社稷坛、午门、紫禁城、景山(万岁山)、什刹海和钟鼓楼。

这些地标点都是北京中轴线的重要组成部分,既有“庙堂之上”的皇家宫殿、园林,也有“天子脚下”的市井民生,既包括中央政府的办公机构,也包括北京本地的景观名胜,体现了北京中轴线的多元化和包容性。在这里发生的历史大事 ,通过古籍和典故,一一进行了介绍。

时间上,《美文:诵古通今》一书选取的文献跨越了元、明、清、民国等多个时代,也反映出北京中轴线上发生的诸多重大历史事件。

举例来说,《都城览胜诗后》反映了明朝正统年间重修北京城池。《春明梦余录·太庙》《京师新建外城记》反映了嘉靖年间改建坛庙、增建外城。

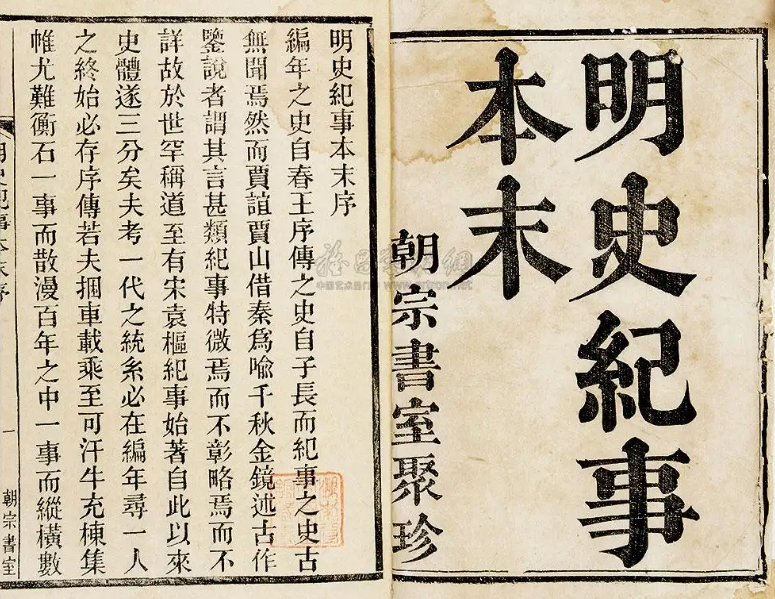

《明史纪事本末·甲申之变》反映了崇祯末年皇帝殉国、明朝灭亡。

《中央公园建置记》反映了民国初年对北京城的大幅改造,等等。这些文章和典籍大致勾勒出北京中轴线在几百年间经历的增建拆改等种种变迁。

北京中轴线这个词是梁思成在1951年提出的。但在北京城的设计规划中,东西对称的意识始终存在,这一点毫无争议。

远则据岳镇之中轴,匀东西之势雄。西以华山为虎,东以泰岱为龙。

——[明]盛时泰(1529—1578)《北京赋》

讲座中,蔡紫昍老师为大家分享了有关永定门和故宫的精彩的古籍里的中轴线故事。

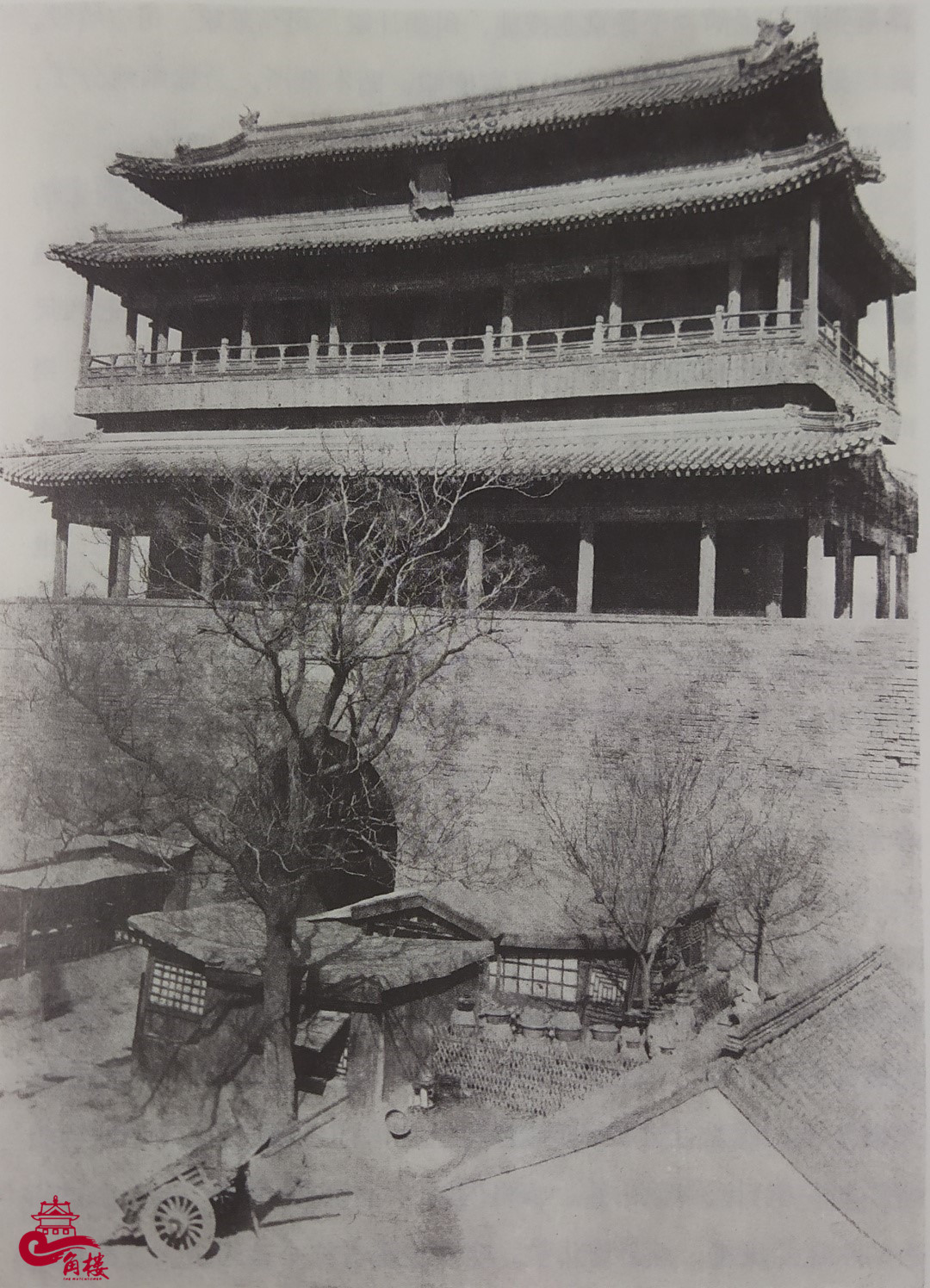

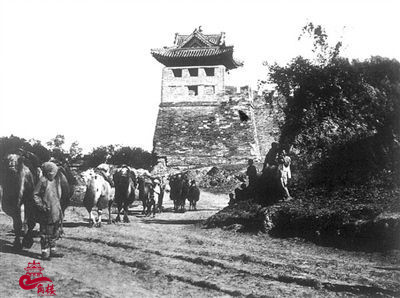

嘉靖筑郭永定门

北京城不是一天建成的,北京城的选址,是元世祖忽必烈确定的,而城市核心的规划建造,基本上是明成祖朱棣计划迁都北京之后了。

到了嘉靖三十二年,在权臣严嵩的鼓励下,嘉靖皇帝终于下定决心营造北京外城。按当时的规划,外城原本应该是在内城外环绕一圈,把原有的内城包裹起来。

蔡紫昍老师介绍,原计划的外城如果建成了的话,北京外城东南角楼,也就是如今的角楼图书馆,应该是坐落在现在北京工业大学西南的位置。嘉靖朝进士张四维的《京师新建外城记》里记载,逐建京师外城是一件众望所归的事,上自天子,下至庶民,万众一心。

理想很丰满,现实很骨感。

开工后不到一个月,朝野上下就已经认识到了施工的难度,打地基难,取土也难……

《明世宗实录》《国朝典汇》等古书记载,永定门的建造背后还有诸多曲折。

外城的规划很宏伟,最后却只建成了南侧一圈,成了“烂尾工程”。外城的修建匆匆收场,只留下内城以南的外城七座门,这七座门里,位于中轴线上的就是永定门。

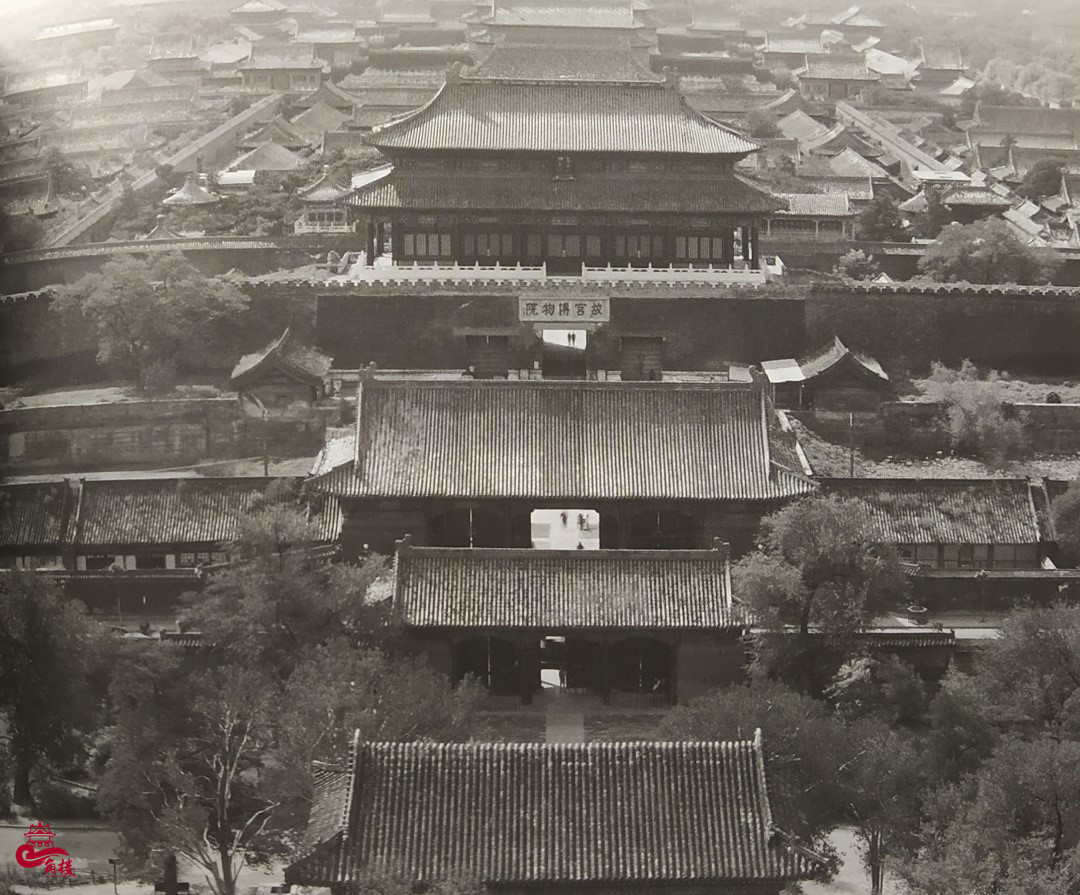

癸酉之变紫禁城

在介绍紫禁城时,蔡紫昍老师讲述了清代一位世袭亲王爱新觉罗·昭梿所著的《啸亭杂录》中记载的“癸酉之变”的故事。

这则故事之前也广泛地被清宫电视剧演绎过。

嘉庆十八年,白莲教的一个分支天理教,二百人,兵分两路,分别从故宫的东华门和西华门攻入,想要攻占“金銮殿”。

很快,火器营官兵一千多人的救援队伍就赶到了,这其中就包括《啸亭杂录》的作者,礼亲王昭梿。礼亲王昭梿在书中的描写的癸酉之变,细节丰富,人物鲜活,条理清晰,使人如临其境。

读者仿佛看电影一样,跟着天理教和官兵这两派力量,把紫禁城前前后后逛了一圈。

除了蔡老师分享的这两个精彩的故事以外,《美文:诵古通今》一书中还有许多引人入胜的“典籍中的中轴故事”:

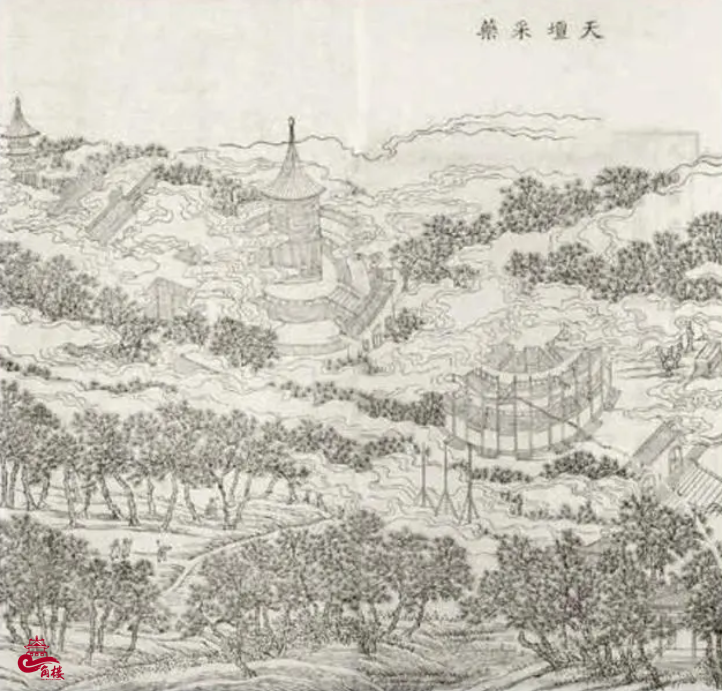

祭天祈谷采灵药

《鸿雪因缘图记》书名取苏东坡"人生到处知何拟,应似飞鸿踏雪泥"之意。

《鸿雪因缘图记》是清道光时期的重臣完颜麟庆请汪春泉等绘图,自己以文字记述记录生平事迹的图文传记。

明清两代天坛神乐署的乐官们除了演习祭祀乐舞外,都还有一项副业——卖药。正如完颜麟庆所说:“坛内树木森蔚,药草苾芬,所产益母最良。”完颜麟庆在书中记载,乾隆皇帝“特准神乐观官生开药肆十六,以利施济”。

在这样的背景下,完颜麟庆于道光二十三年(1843)与朋友一起,在两位乐舞生的带领下,在天坛密树浓荫下的药圃宝地采集益母草。

《鸿雪因缘图记》中的《天坛采药》一图,就是记录的这段往事:

在云霭缭绕坛殿之侧,郁郁葱葱的松林底下,两个士人由扛着锄头的乐生“金童”指引,向林中深处探寻益母草的踪迹。

整个场景既缥缈肃穆,又生机勃勃,《鸿雪因缘图记》的别样经历,带我们领略了一个别样的天坛。

颁诏共和天安门

天安门明朝时叫作“承天门”,清初顺治八年(1651)经历过重修,改名“天安门”,沿用至今。

这座重檐歇山顶的城门设有券门五阙,被视为皇城的正门。在明清两代封建王朝,这座门楼都有一个重要的功用——颁诏。

天安门是皇城的南门,皇城以内,原则上不许普通百姓进入,因此“颁诏”典礼要在天安门外举行。天安门“颁诏”的仪式非常隆重,一般只有在皇帝登基、册封皇后等场合才会举行。

这本是封建王朝标榜阶级统治的象征,繁文缛节,乏善可陈。只有一次“颁诏”,可以算作中国历史上一件惊天动地的大事。这就是宣统三年十二月二十五日(1912年2月12日)天安门最后一次举行颁诏,颁布由隆裕皇太后签发的清帝退位诏书。319字的清帝退位诏书,每一句都至关重要。

诏书开篇说“朕钦奉隆裕皇太后懿旨”,意思是这份退位诏书名义上的颁发者,是清朝末代皇帝,年仅六周岁的溥仪,以及垂帘听政的隆裕太后(光绪皇帝的皇后)。然而实际上,这篇诏书却是在张謇草拟的基础上,由袁世凯修改后定型的。

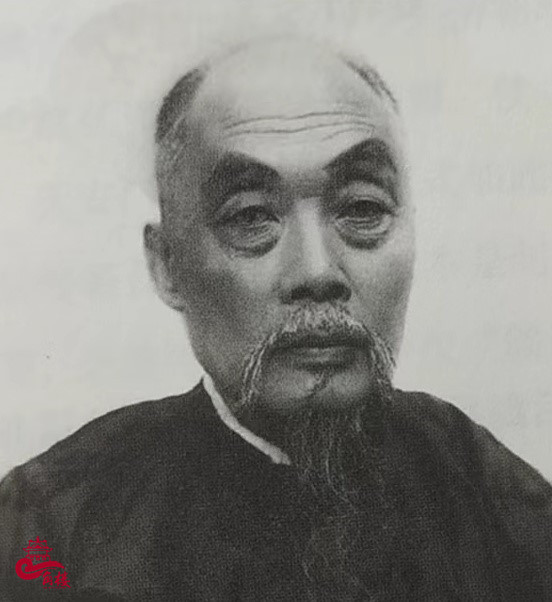

张謇是清末民初著名的实业家,同时,他还是清末的状元。在他的《张骞全集》里收录了一份他草拟的,以隆裕太后口吻行文的《内阁复电》,这被后人认为是《清帝退位诏书》的初稿。

然而,在张骞初稿的基础上,袁世凯为了窃取权利,对诏书进行了改动,强化了自己的权利,淡化了“共和”和“民主”的意义。就这样经过袁世凯篡改的正式的退位诏书在天安门被“颁诏”了,同时,这也意味着中华民族从此迎来了新的篇章。

与《清帝退位诏书》同时颁布的,还有《关于大清皇帝辞位之后优待条件》《优待皇室条件》等文件。

这些文件维护了清廷的特权,也为末代皇帝溥仪此后于1917年复辟称帝、抗日战争时期成为伪满洲国的傀儡皇帝等罪行埋下了隐患。

……

天下大势,浩浩汤汤。——孙中山

清帝退位之后,在北京中轴线上还将要发生许许多多见证了历史的重大事件。

三部记载北京的古籍

如果您对北京的历史文化非常感兴趣,在本书以外还想多读一读这方面的资料,在讲座的结尾,蔡紫昍老师着重为大家推荐了三部适合普通人了解北京和北京中轴线的古籍:

《帝京景物略》

[明]刘侗、于奕正

《帝京景物略》,成书于崇祯八年(1635)。

“景物略”,说明这部书侧重于记录名胜古迹、著名的景点、遗物、遗迹。

“略”字是古人的谦辞,表示这部书记得不够全,只是个大概,是很简要的记述。

《帝京景物略》的书名如果翻译成现在的话,大致相当于“北京名胜游记选”。

这部书篇幅不大不小,八卷,介绍了北京城区、近郊、周边的名胜,一共一百多处。

《日下旧闻考》

[清]于敏中、英廉等

《日下旧闻考》,作者于敏中和英廉,这两位都是由乾隆钦点的大学士。实际上这部书作为官修书,是集体创作的成果。

这部书最大的特点就是内容丰富,史料比较全,缺点是部头太大,总共有一百六十卷,整理点校成小字排印版,也有厚厚的四大册。

如果想了解北京中轴线的相关史料,只要关注宫室、皇城、京城总纪、城市、官署这几大门类就可以了。本书后面的几卷还涉及郊区的三山五园,以及远郊的州县。

《燕都丛考》

民国·陈宗蕃

民国有一位学者叫陈宗蕃,福建闽侯人,在北京生活了几十年。

他在北伐胜利、国民政府迁都南京之后,1930到1931年,写了《燕都丛考》。

本书分成三部分,第一编总论北京城市的沿革、宫殿、苑囿、坛庙等核心建筑。

第二编专记内城,按当时的行政区划,内一区、内二区这么分章,每个区下面再一条街一条街地讲,有哪些著名的建筑、名胜古迹,有哪些相关的历史故事。

第三编专记外城,和第二章一样,按照行政区划依次介绍。

这部书和《日下旧闻考》都有一个特点,就是它不仅记录了这些街巷胡同、景点古迹当时的情况,而且把历代对这个景点的记载,都尽可能全地抄录下来。

我们通过这一部书,就可以把上百年的沧桑变化给串起来。如果想知道清朝乾隆以后,直到民国时期、抗战之前,北京城市各个胡同发生了哪些变迁,就得查这部《燕都丛考》。

透过发黄的书页,中轴线上的建筑物不再威严而沉闷,而变身成了饱经沧桑、满肚子故事的老人。

这就是古书的价值所在。这三本书在角楼图书馆也都有收藏!

古人云:“读万卷书,行万里路”,蔡老师希望大家在读书的同时,也能亲自到北京中轴线上走一走,看一看,更能增加对景观的实感,也会收获更多!

文/角楼图书馆 根据讲座内容整理 图/选自《美文》北京出版社2021年10月