街边红红火火的灯笼和年味儿装饰,喜气洋洋的人群,商场里循环播放的《恭喜发财》,把北京过年的氛围烘托得愈发浓郁。

不仅是线下,线上各大APP也都发起了过年扫福和发红包的活动,已经放假的大学生和回到老家的打工人在网上都活跃了起来。

大家心里都在筹划着该买什么礼物送给长辈啊,该买什么好吃的好玩的犒劳一下辛苦了一年的自己,有空的话还要把屋子收拾打扫一下,七天的假期能不能去旅个游……

想做的的事太多,怕弄乱了,又怕忘了。

也许,还没有头绪的您可以参考一下老北京们都是怎么买年货的。

早年间为了筹备过年,在年前的每一个时间节点都有该干的事儿。

腊八——喝粥、泡腊八蒜

腊月天气寒冷,食物不易腐坏,再加上还有个老理儿讲究初一不能动刀,所以北京人一进腊月,就开始准备过年吃的年菜了。

小孩小孩你别馋,过了腊八就是年。

对小孩来说,过了腊八,家里就有好吃的了,年味也就出现啦!

施粥

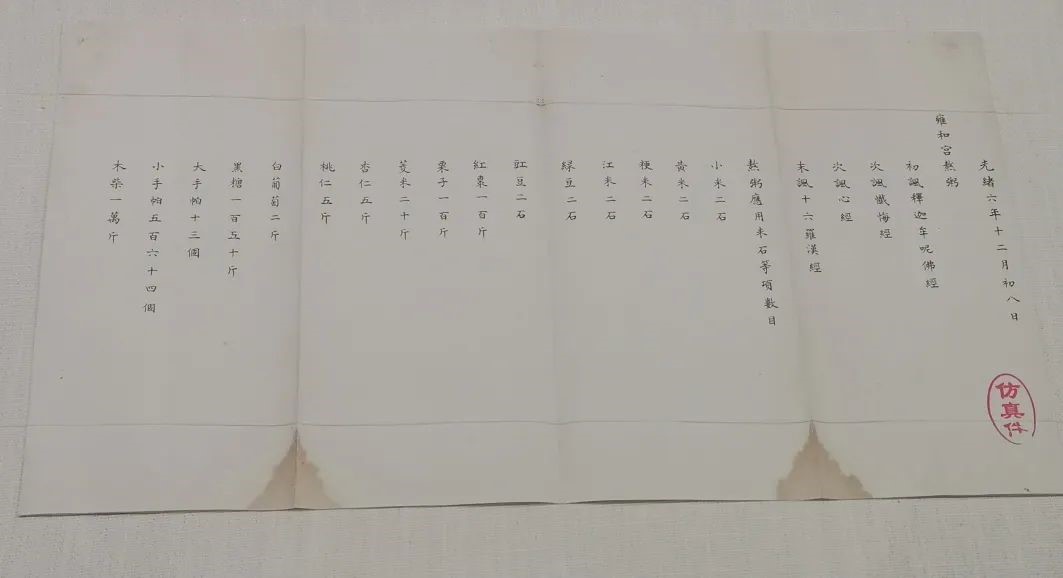

喝腊八粥已有千年以上历史了。除了自己家熬粥喝,早年间腊八这一天,京城各大寺院都会舍粥。

很多穷苦百姓排着队去各大寺庙“蹭粥”,为了沾一沾恩德和福气。

当时京城最大的舍粥寺庙,一个是雍和宫,一个是广化寺。

如今,每年腊八,雍和宫门前一大早就排起了长队,喝粥祈福。有的附近居民六点多就赶到了。

雍和宫在腊八这天施粥是从清代乾隆开始就一直延续的传统。

在排队市民的心中,腊八粥不仅仅是一种食物,更代表着美好的寓意,喝腊八粥也是为家人和朋友们祈福。

腊八蒜

好吃不如饺子,好蒜腊八儿咬着。

从腊八开始,就要开始为过年的饺子准备腊八蒜了。

将剥了皮的蒜瓣儿放到一个可以密封的罐子里,倒入醋,封上口。

白天放室内,晚上放冰箱,制造出温差,这样醋中的蒜就会慢慢变绿。

最后到了三十晚上,蒜会变得通体碧绿,如同翡翠。

这时,醋也吸收了蒜的香味,这两样就着饺子吃,就是一个字——绝!

年前十天左右——封印

快过年了,京剧和相声行业都举办了封箱仪式。

您如果稍微留意的话就会发现,街上的小饭店有些已经贴出了过年休息的告示。

早年间也是这样,年前十天左右,各个行业陆陆续续都放年假了。

封箱和封印

过去,学校从腊月十九开始放年假,戏园子也一样。每逢年终岁尾,戏园子休息停演,叫作“封箱”,把戏箱封起来。

一般封箱从腊月十五就开始了,最晚不过腊月二十九,戏班会根据收入情况决定封箱的日期。

梅兰芳反串小生(周瑜)反串在正式演出中十分罕见(过去有不允许演员在正式演出中串行的说法),常出现于义务戏、合作戏、堂会戏、岁末封箱戏等场合。

这种安排是有道理的一一这几天观众和戏迷票友们都要为其他很多事情奔忙,没有时间坐在戏园子里欣赏冗长的表演。

戏园子与其开园演出赔钱不如趁机会休息,养精蓄锐,等到大家庆贺新年大把花钱的时候再精神抖擞上台献艺。

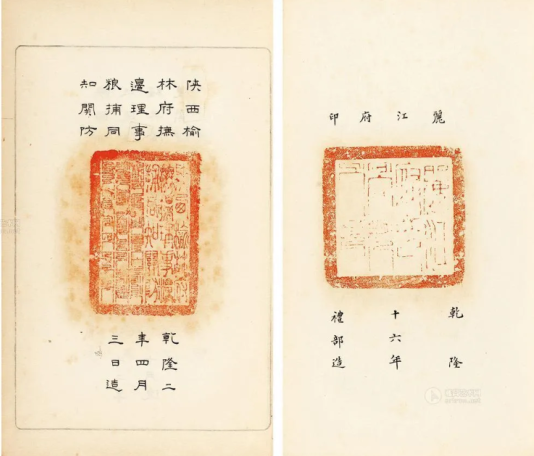

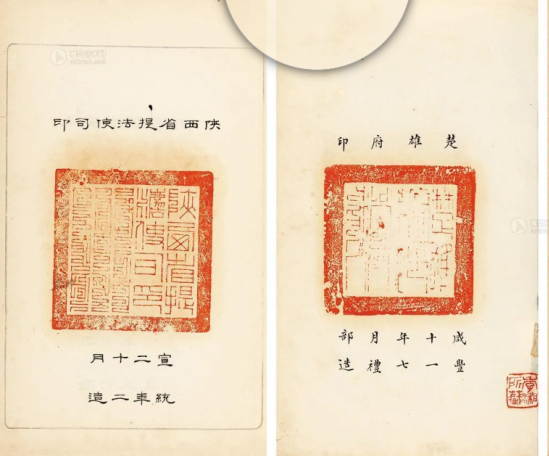

跟戏园子封箱的习俗相类似,北京还有一个有趣的习俗——官署衙门的“封印”。清朝被推翻之前,各级各部的官员都享有新年长假。

每到快过年时官员们都无心工作,只是迫切地盼望放下工作去寻欢作乐,与家人团聚。

印封之后,乞丐无赖攫货于市肆之间,毫无顾忌,盖谓官不办事也。亦恶俗也。——《燕京岁时记》

连京师守卫部队也都以大大咧咧的态度执行任务,对于光天化日之下向忙碌的顾客和闲逛的人士强索金钱食物的乞丐和僧道睁一只眼闭一只眼。

除非引起了民众对他们强烈的愤怒,否则这些小偷小摸实际上是不被追究的,大家都知道兼做法官的地方官都封印回家过年去了。

举行封印仪式的时候,大堂上所有灯笼、火把、蜡烛都要点起来,印章放在案上,官员们点香跪拜。封印完毕,燃放爆竹,鸣放礼炮,大家互相道喜,到处洋溢着喜庆的气氛。

从腊月十九封印开始,京城各大饭庄的生意就繁忙起来,高级官员竞相举办豪华阔气的宴会,互相宴请。

直到大年初一饭庄门前贴出一张红纸启事:“修理炉灶暂停营业”,表示他们自己也要放假了。

芝麻秸儿

老年间,快过年的日子,站在胡同和街口,总能看到挑着担子卖松树枝和芝麻秸秆的小贩。

这些东西有什么用呢?

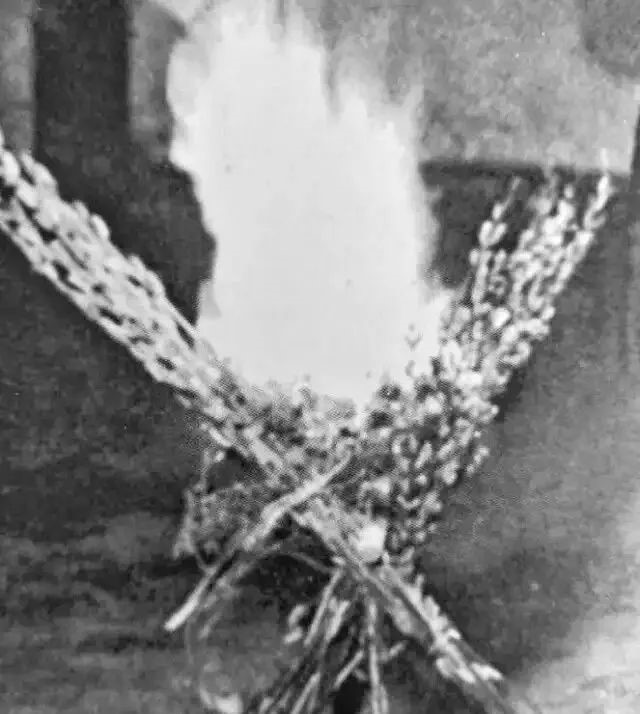

以前,每到年终岁末,北京人都要举行三四次祭神的仪式,仪式完了就得把神像焚化,这就用得着芝麻秸和松枝这两样东西了。

在院子当中拿三小捆芝麻秸搭个三脚架,再拿些松树枝摆在顶上,拿上供的香点火,同时把神马儿以及所有剩余物资如蜡烛等等一并放在火苗上一起焚化,形成一堆篝火。

这两样东西有油性一点就着,火苗老高,松树的种子和芝麻的果英发出噼噼啪啪的脆响跟放鞭炮一样,送神喜庆气氛十足。

芝麻秸本是乡下人廉价的柴火,可是到了年终岁尾捆成小把担进城里卖钱,身价倍涨。

“芝麻开花节节高”一进腊月门儿,北京郊区的农人们就把芝麻杆捆成捆,往城里各家各户送。

进入腊月根儿,院子地上满铺着芝麻秸,大人小孩一齐踩,这叫“踩祟”。

大家都认为“年”就是个“祟”,是个没头没脸的大怪物,每到过年时就要跑来一次,必须把它撵跑,放炮仗和踩麻秸的目的都在于此。

踩完之后,大人小孩把成捆的芝麻杆至于院子中燃烧,寓意来年红红火火。

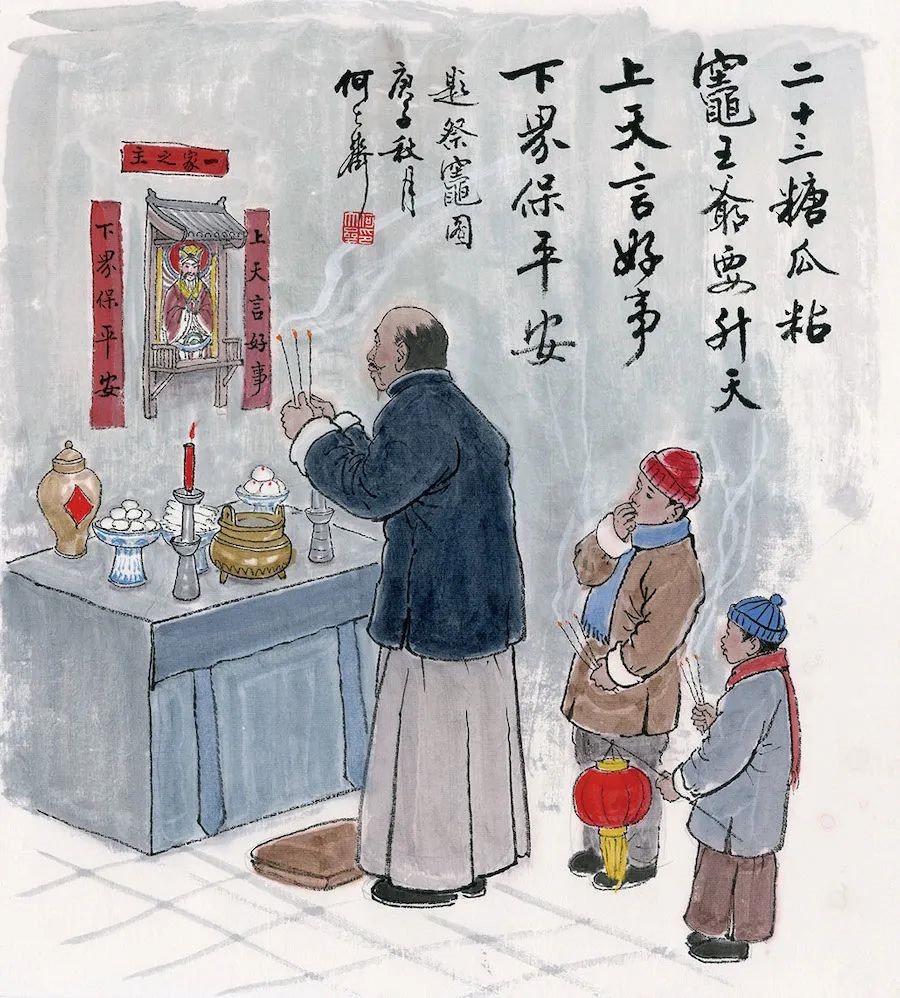

腊月二十三——北方小年

腊月二十三,是北方人的小年,这一天要祭灶王爷。

从小年开始,就要“忙年”,正式为过年做准备了。

关东糖

腊月二十三,各家要举行“祭灶”仪式,送灶王爷上天。

相传灶王爷每年到玉皇大帝面前去报告下界老百姓家家户户一年来的一举一动。

他是玉皇大帝派下来的常驻特命全权督察官,把每个人的行为分善恶记下来上报,各家各户的荣枯跟他怎样报告大有关系。

祭灶前好几天,市场上大量摆卖祭灶用的“关东糖”。

这是一种怡糖,先把小米煮成糊,加进麦芽经过发酵,淀粉被分解成甜味的麦芽糖。麦芽糖硬化做成象牙白色的方柱状的长块,就是关东糖了。

这个“关东”应该指的是山海关以东。

聪明的商家把关东糖做出花样,有的像甜瓜,有的像鸡鸭,有的像葫芦,有的撒上芝麻,更受小孩子喜爱。这种变体通称“糖瓜”

北京人一般都爱吃甜,借口给灶王爷上供买糖,其实祭完灶撤下供来也不会扔,还是要吃的。

祭灶的仪式通常在晚上9点进行,都由男性来进行,因为风俗规定“男不拜月,女不祭灶”。

把佛香和蜡烛点燃,家里所有男性依序下跪磕头。

最后,把灶王神马儿从小佛龛撕下,连同其他附件一起拿到院子里放在松树枝芝麻秸搭的架子上点火焚化,灶王爷便上天汇报去了。

七天之后的大年三十,灶王爷才会回来。

腊月二十四——扫房子,贴年画

在没有洗洁精和各种洗涤剂的年代,扫房子擦洗家具需要全家男女老少齐上阵。

可以说,腊月二十四是年前最为繁忙的一天,也是全家最其乐融融的一天。

其实南方也有年前打扫清洗的类似习俗,广东是“二十八,洗邋遢”。

除了“扫房子”,北京还有“二十四,写大字”的习俗,就是在这一天要买一个福字贴在门上。

那时的文化人都有一股傲气,如果颐指气使的给钱说“麻烦您给写个福字”,他一定给你轰走。

必须要客客气气的说:“师父,我们家庙小,还到您府上,向您请一个福字啊!”。

年画

扫完房子,必然注意到自家墙上的壁纸太破旧该换了。北京人糊墙用的壁纸叫“大白纸”,是一种先刷一层大白粉,再刷上蛤粉印出来的暗花。

经过一整年烟熏火燎,墙纸早就没法瞧了,必须得糊新的。可是这得花不少钱,不是家家负担得起的。

过年期间亲戚朋友来串门儿做客是免不了的,不能让人家看见咱们家这破破烂烂的糊墙纸呀!

俗话说“笑破不笑补”,买几张年画一贴,既增添了过年的喜庆劲儿,又遮了丑,一举两得。

年画售价很低廉,一张四尺的年画只卖两分钱,小幅的只卖一大枚。

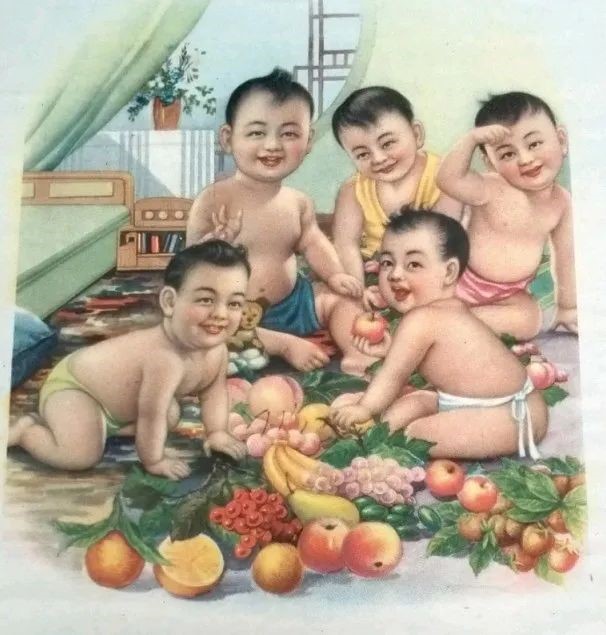

年画的题材内容最受欢迎的有“大过年”,表现全家人喜气洋洋地迎接新年,大家都穿着花花绿绿的新衣裳,男孩子放鞭炮女孩子戴红花。

另一类题材的年画是迎合戏迷的口味的,画的是古典戏剧场面,人物的穿戴跟舞台上的演员一样绚丽多彩。

考虑到有人可能对剧中人物不够熟悉,作者还会在每个角色旁边写上名字。

还有一类年画显然是给有小孩子的人家准备的,画的都是“大胖小子”,又白又胖,做种种游戏,或是摆出可爱的姿势,抱着他的宠物猫狗,甚至一条大红鲤鱼,这类年画销路最好。

腊月二十五——炸豆腐

二十三,糖瓜沾,

二十四,扫房子。

二十五,炸豆腐,

二十六,炖锅肉。

二十七,杀只鸡,

二十八,把面发。

二十九,蒸馒头。

三十晚上熬一宿,

大年初一扭一扭。

二十五这天除了炸豆腐,还有烤白薯,推麻薯等等的其他说法,总之从这天开始,为过年做的准备都是和吃有关了。

各地风俗有所不同,腊月二十八这天,太原人要蒸好“糕儿馍馍两笸箩”,河北人“蒸枣花”,预备除夕祭礼祖宗,作供品,河南人也是“二十八,蒸馍炸疙瘩”。

咱们北京人慢了半拍,在二十八这天“把面发”,等到二十九才“蒸馒头”。

买酱菜

到了二十六这天就该去酱园子买酱菜了。

当时北京城物资有限,冬天除了白菜就是豆腐,过年了要吃别的菜,还真没有新鲜的,必须去酱园子买酱菜。

六必居是北京流传最久的老字号,最出名的是酱瓜,用黄酱酱的,这是旧时中产阶级吃的。

有钱人家吃的是用甜面酱酱的,味道偏甜,口感更为新鲜。

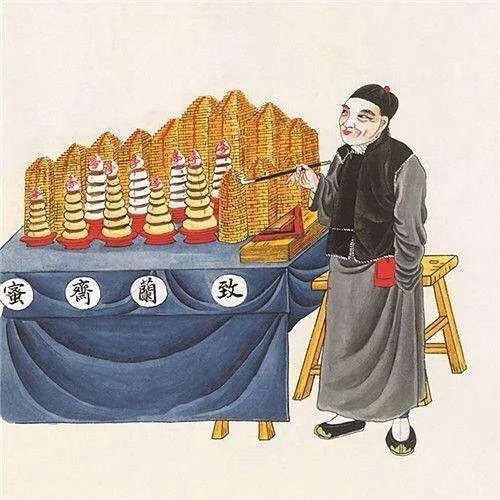

供花

年终岁尾,老北京家家都要大量上供,有给老祖宗的,有给老佛爷的,还有给各路神仙的。

供品一般是五件,比如五盘水果,每盘五个,五盘月饼,每盘五块,下大上小摞成塔状,顶上再摆个面做的桃子。

也有摆放五盘蜜供的,中间的蜜供最高可达两三尺,两边的略矮。

蜜供是源自蒙古的食品,把白面做成一寸长的方形小条,油炸后像垒砖墙似的垒成四四方方的一座空心塔,上端收成尖顶,整个涂满蜜糖。

小康人家佛堂上供必备蜜供,要提前叫饽饽铺定做,准时送货到家。

还可能供五碗年糕,把黄白两色夹一层红枣的年糕切成正方形,摆放高脚碗里。

最不济也得供馒头,同样五盘,每盘五个。

所有这些供品都要装饰美化,用的就是“供花”。

“供花”一般用彩色厚纸做,配上金纸亮片,装有细铁丝以备往供品上插。

供花样式繁多,尺寸有大有小。

比如大家熟知的“八仙”八仙是道教崇拜的八位仙人,做成供花的很可能并不是他们的肖像,而是他们的象征符号,叫作“暗八仙”,这是流传极广的民间美术题材,简直随处可见:

铁拐李——葫芦,

吕洞宾——宝剑,

汉钟离——扇子,

张果老——渔鼓,

韩湘子——笛子,

曹国舅——阴阳板,

蓝采和——花篮,

何仙姑——荷花。

其他表示喜庆吉利的花样有“福禄寿三星”“刘海戏金蟾”等。

精打细算的主妇们知道上多少供,需要多少供花,不会少买也不会多买。

做完了这些准备工作,就可以踏踏实实等着年三十除旧迎新过年了。

这些“老例儿” 组成了我们传统的老北京新年“仪式感”。

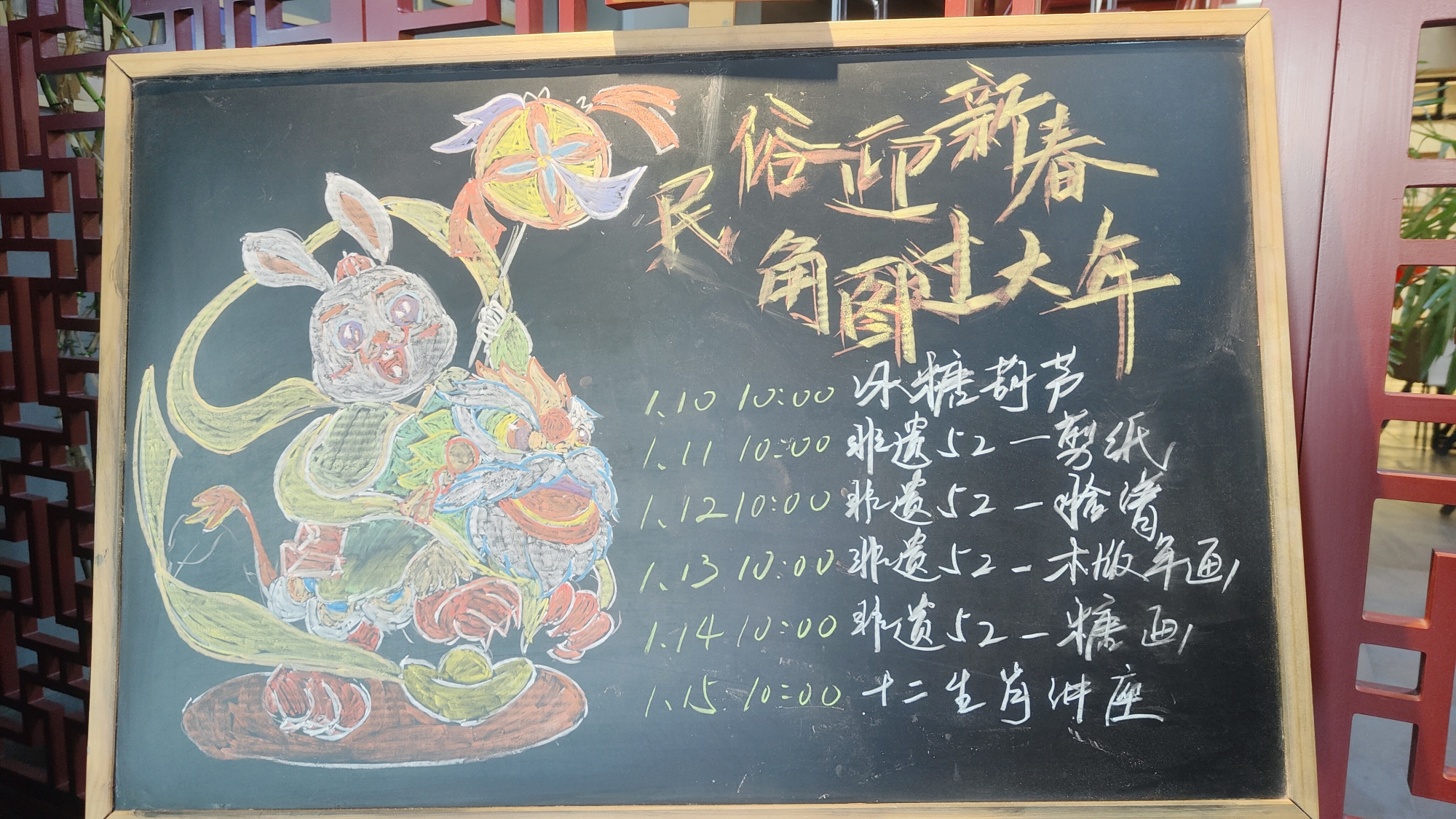

2023年春节,我们也可以把喜欢看的电影看一遍,吃一些一直想吃或从没吃过的美食,和家人朋友去景点游玩……找出独属于自己的过年仪式感。

文/图 角楼图书馆提供