2024-07-15 18:05

“元四家”中的倪瓒,一向被称作“倪高士”。怎么定义“高士”呢?应该是志趣不凡、品行高洁、超脱世俗的人。倪瓒的确可算作“高士”的样板,他有阮籍一样的白眼,还有米芾一样的洁癖。表现在自己的家居环境、身体发肤上,是洗了再洗、拭了又拭;表现在书画上,则是剔除多余的皴染,只留下表达自我精神的简净笔墨。

元 佚名《张雨题倪瓒像》(局部) 台北故宫博物院藏

高士风仪

倪瓒的形象,我们可以在一幅元代佚名画家绘制的画上看到。画中,倪瓒一袭白衣,侧坐在宽大的壸门式床榻上。床榻和《维摩演教图》中的床榻同款,以图画典故的方式,说明倪瓒也和维摩诘一样超凡脱俗。背后是画着倪瓒本人画风的山水屏风,左侧的侍女手持铜洗、水瓶,臂挽巾帕,右侧的童仆拿着长柄羽扇状拂尘,表明主人随时需要涤除尘垢。床榻右边的小几上,摆着酒樽、砚山、香鼎等物。画上有倪瓒好友张雨的题句:“产于荆蛮,寄于云林,青白其眼,金玉其音。十日画水五日石而安排滴露,三步回头五步坐而消磨寸阴。背漆园野马之尘埃,向姑射神人之冰雪。执玉弗挥,于以观其详雅;盥手不帨,曷足论其盛洁。意匠摩诘,神交海岳,达生傲睨,玩世谐谑。人将比之爱佩紫罗囊之谢玄,吾独以为超出金马门之方朔也。”

张雨说,倪瓒逍遥于自己的云林堂,在画山画水中消磨时光,就像庄子笔下的神仙中人,就像米芾那样洗了手后,不用巾帊擦拭而自然风干,唯恐沾染一点尘浊,就像阮籍一样看人区分着正眼和白眼。意态匠心可比王维,又和米芾的精神世界相合。别人把他比做喜欢佩戴紫罗香囊的谢玄,我却把他比作既滑稽玩世又超脱宫闱的东方朔。

张雨一连用了好几个古代人物来比拟倪瓒,这些人物的特点叠加在一起,构成了倪瓒的人物风貌:超脱、傲世、洁癖、擅丹青,不以世俗为念,用一种冷幽默的态度看待世界和众生。

倪瓒,字元镇,号云林,无锡人,生于元成宗大德五年(1301年),卒于洪武七年(1374年),他生在豪富之家,祖父和长兄都是江南道教领袖,在崇信道教的元代,他的家族地位很高,享有种种特权。在这样的家庭环境下,倪瓒尽可以沉浸在诗文书画世界里,不去关心家计经营,不去参与官场追逐。他自称“懒瓒”,又号“倪迂”。所谓懒,是自比于嵇康,嵇康是个大帅哥,“身长七尺八寸,美词气,有风仪”,却“土木形骸,不自藻饰,人以为龙章凤姿,天质自然”。嵇康生性疏懒,不修边幅,时常半月不洗脸、不洗头,夜里宁肯憋着也懒得起来解手。但倪瓒在个人卫生方面可一点不懒,和嵇康倒成了鲜明对比。倪瓒的懒,是像嵇康一样懒得参与世俗事务,不屑于官场争逐而已。所谓迂,是不合时宜,像“迂叟”司马光那样在自己的“独乐园”中盘桓,自得其乐,不管别人怎么看。

倪瓒家里建有云林堂、萧闲馆、清閟阁等,清閟阁“如方塔三层,疏窗四眺,远浦遥峦,云霞变幻,弹指万状。窗外巉岩怪石,皆太湖灵璧之奇,高于楼堞。松篁兰菊,茏葱交翠,风枝摇曳,凉阴满苔。阁中藏书数千卷,手自勘定,三代鼎彝,名琴古玉,分列左右。时与二三好友啸咏其间”。

有一幅署名倪瓒的《清閟阁图》,画中远山苍苍,倪瓒的清閟阁书屋掩映在竹树环绕的“云林”之间,阁中的家居布置和《张雨题倪瓒像》中基本一致,床榻、屏风、方几位置宛然如故,倪瓒凭栏而立,身体稍稍前倾,沉浸在自己的山林幽居中,若有所思。

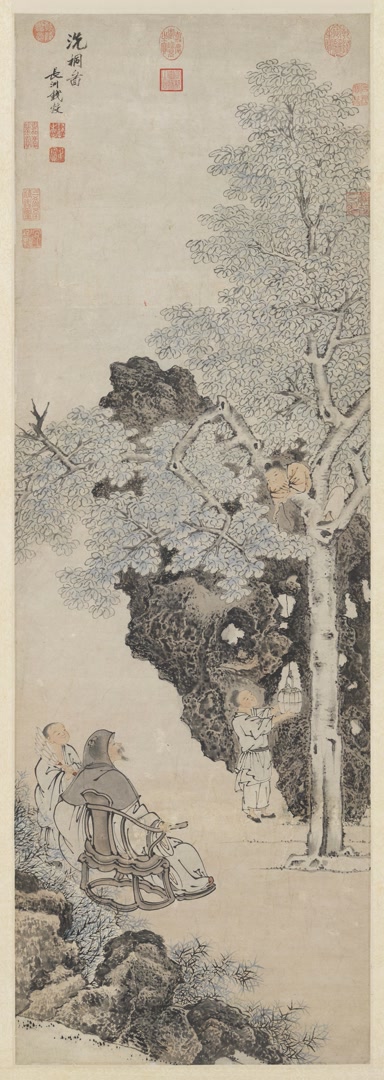

云林洗桐

就像米芾拜石、右军笼鹅一样,云林洗桐也成了艺林佳话。从明代到现在,不知道多少人画过《洗桐图》。

明人王錡《寓圃杂记·云林遗事》记载,倪瓒晚年曾在苏州光福镇朋友徐氏家中避乱,倪瓒回家后,徐某去拜谒他,因为一直歆羡他的清閟阁,就恳求进去参观一下。徐某偶尔出来吐了口痰,倪瓒连忙让童仆绕着阁楼寻觅痰迹,好不容易才在梧桐根畔看到了,他立马让仆人打水来洗树,冲洗了一遍又一遍。这时候徐某一直还在他家里,眼看倪瓒搞出这么大动静,脸上实在挂不住,就匆匆告辞而去了。

明 钱穀《洗桐图》 台北故宫博物院藏

倪瓒作为重度洁癖症患者,还留下了许多让人啼笑皆非的轶事。他“盥濯不离手”,走到哪儿,都有仆人随时端着水供他洗濯。他的清閟阁内,铺着青毡,门口放着丝鞋,来客换了鞋子才能进去。家里的雪鹤洞用白毡铺着,几案上盖着碧云笺,一尘不染,仿佛冰雪世界。“斋阁前植杂树花卉,下以白乳甃其隙,时加汛濯。花叶堕下,则以长竿取之,恐人足侵污也。”连上厕所这件避免不了的事,他都想方设法搞得洁净化。顾元庆《云林遗事》写道:“其溷厕以高楼为之,下设木格,中实鹅毛。凡便下,则鹅毛起覆之,一童子俟其旁,辄易去,不闻有秽气也。”倪瓒的精神洁癖和生活洁癖一样的“不可救药”,他借宿在姻亲邹氏家时,邹家的女婿金宣伯来拜访,倪瓒见了面,没说两句话,竟然给了人家一个嘴巴,金宣伯莫名其妙,气呼呼地走了。倪瓒还对邹氏说:“金宣伯面目可憎,言语无味,我把他赶走了!”

他的书画风貌,也正如他的为人,满纸都是一个“清”字,让人觉得仿佛在清秋时节,有泠然的江风吹拂,感到心神莹澈。他用淡墨枯笔画山水,以“折带皴”淡淡皴擦,往往都是一江两岸的图式,对岸是迷蒙的远山,近处山石之间,有几株树木,带着秋冬的萧瑟,整个画面“断绝烟火”、“声色俱泯”,一派荒寒空寂的氛围。

元 倪瓒 《江亭山色》台北故宫博物院藏

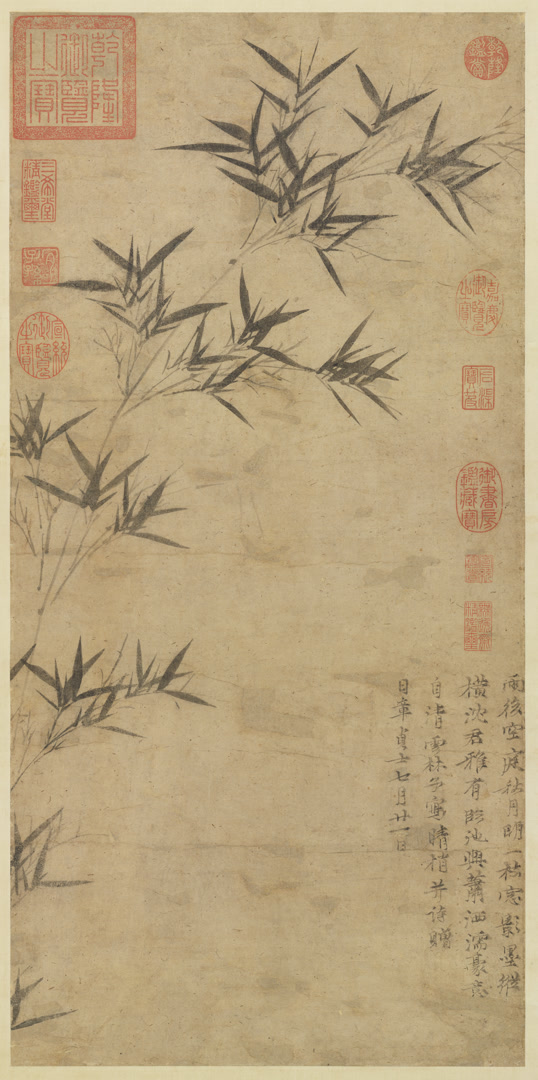

他除了山水画之外,也画竹木窠石图。他说,“余之竹,聊以写胸中逸气耳!”也不管画得像不像,不管叶子的疏或密、竹枝的斜与直,别人看了说是麻、是芦,自己也无所谓,不屑辩白。就像他画山水一样,外在的物象对它来说并不重要,他的画笔已经超出“牝牡骊黄之外”,把山川物象提纯了,洗去繁华,画的是胸中的意趣、画的是精神世界的形象。所以,他在自己的一幅画上题诗道:“爱此风林意,更起丘壑情。写图以闲咏,不在象与声。”

明王世贞《艺苑卮言》说:“元镇极简雅,似嫩而苍。宋人易摹,元人难摹;元人犹可学,独元镇不可学也。”清康熙年间的倪灿说得更不客气:“每叹世人辄学云林,不知引镜自窥,何以为貌!”那些学倪云林画风的人,也不照一照镜子,看看自己长了一副什么嘴脸。意思是你没有倪瓒的精神境界,也敢来乱学,只是玷辱高人罢了。石涛则评价道:“倪高士画,如浪沙溪石,随转随出,出乎自然,而一段空灵清润之气,冷冷逼人。后世徒摹其枯索寒俭处,此画之所以无远神也。”

元 倪瓒 《画竹》台北故宫博物院藏

空亭无人

明洪武五年(1372年)七月五日,倪瓒为朋友画了一幅《容膝斋图》。画面仍是他一贯的一河两岸、陂陀树石。只见江水空阔,树木萧瑟,一座空亭,渺无人迹。

就像戏台上的一桌两椅可以象征山、象征城、象征宴会、象征军帐等种种世界场景一样。倪瓒的江山秋树和寂寞空亭,也已经高度程式化,是他心中这个荒寒世界的面目。他有诗道:“云开见山高,木落知风劲。亭子不逢人,夕阳淡秋影。”亭子本是人建造的,是人迹的象征,杜甫写道:“身世双蓬鬓,乾坤一草亭”,康与之写道:“今古短长亭,送往迎来处”,俗语又说:“凉亭虽好,终非久留之地”,东坡则道:“人生如逆旅,我亦是行人。”一代代人奔忙争逐,一代代人生老病死,其实都是时光中的过客,最终只有山川无言,草亭静立。此情此景,给人以挥之不去的幻灭感,就如他诗中说的:“小亭溪上立,古木落扶疏。一段云林景,依稀在梦中。”

元 倪瓒 《容膝斋图》台北故宫博物院藏

元泰定五年(1328年),倪瓒的长兄病故,倪瓒失去了庇护,当时时局动荡,官吏盘剥苛酷,他既不善也不屑于经营家计,“黾勉二十载,人事浩纵横。输租膏血尽,役官忧病婴。抑郁事污俗,纷攘心独惊。罄折拜胥吏,戴星候公庭。昔日春草晖,今如雪中萌。”在这种难堪的境况下,家境很快破败下来,生活日渐窘困。“昔日挥金豪侠,今日苦行头陀。”到了后期,倪瓒干脆变卖田宅,还把财产分赠亲友,散尽千金,弃家到处寓居。有时借居朋友家,有时在佛寺栖身,或住在自称“蜗牛庐”的陋室中,或“扁舟箬笠,往来湖泖间”,在家乡附近的太湖和松江三泖间漂泊。兵乱之中,民不聊生,出身富庶家庭的倪瓒尚且这样,何况无数的平民百姓呢?身处这样的世界,倪瓒不能不感到命运的荒诞,人生的艰难。他有一首《鹊桥仙》写道:“富豪休恃,英雄休使,一旦繁华如洗。鹊巢何事借鸠居,看数载、主三易矣。东家烟起,西家烟起,无复碧翚朱棨。我来重宿半间云,算旧制、唯余此耳。”

《画史会要》说倪瓒,“写山水,不著人物,谓天下无人也。”陈继儒说:“云林生平不画人物,惟龙门僧一幅有之。”倪瓒在《双调·新水令》中也写道:“天地间不见一个英雄,不见一个豪杰!”他不画人,是用白眼对待这个世界,生出“天地不仁,以万物为刍狗”的伤怀,发出如同陈子昂在古黄金台上的感慨,“前不见古人,后不见来者,念天地之悠悠,独怆然而涕下”。

社会往往充满浮华,人心往往充满浮躁,心灵的净域何其难得!《玄怪录·华山客》中说:“火宅之中,愁焰方炽,能思静理,少息俗心,亦可一念之间,暂臻凉地。”在忙碌、纷乱的生活中,我们也需要经常“洗一洗”、静一静,经常读一读倪瓒的画,或许会让心灵多一分超脱自在,多一分宁静淡泊。