2025-08-05 17:56

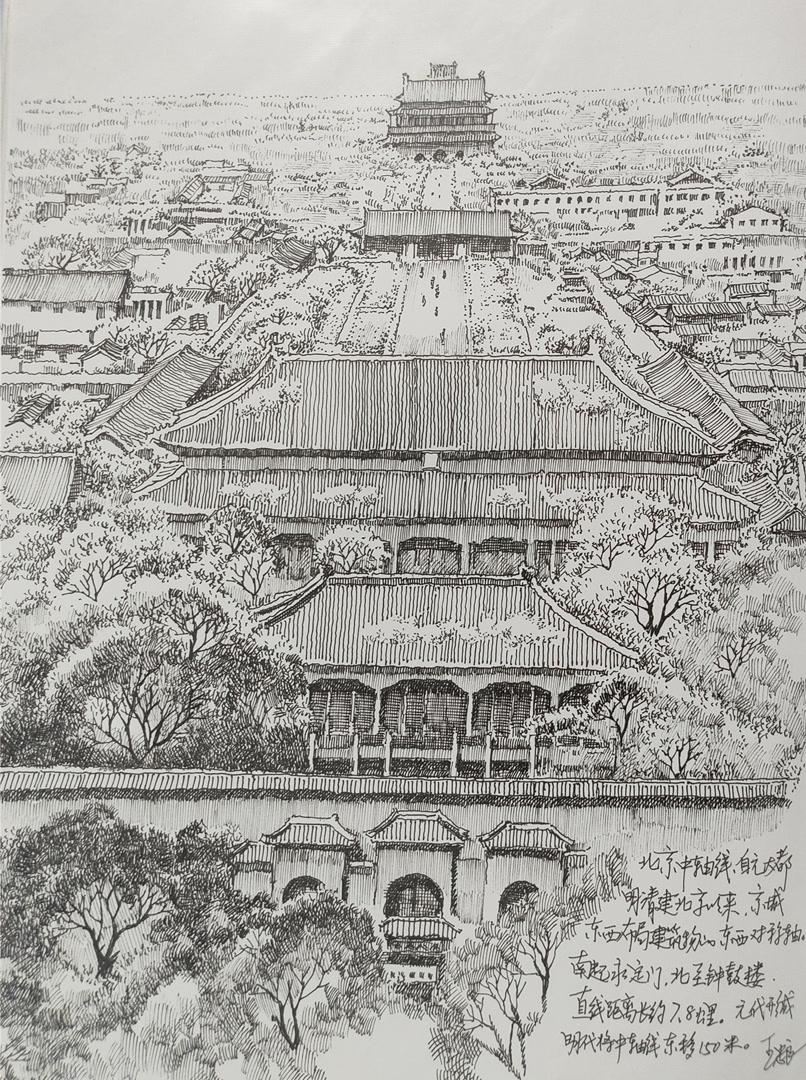

中轴线长7.8公里,正常步行的话,一个半小时就能轻松走完。可我走这7.8公里的中轴线,却持续了三十多年。

三十多年来,我用画笔描绘了中轴线的变迁,记录复刻了700多年中轴线上北京厚重的历史和风土人情,见证了锛凿斧锯守护榫卯文化的过程。永定门、先农坛、天安门、再到钟鼓楼, 这些古建筑就像是固体的音符在7.8公里的中轴线上演奏着历史的回响。

从史料中“复刻”永定门

最早是在1990年,我决定从永定门开始画起。不过那年永定门城楼早已不复存在,我从史料中查阅永定门的旧貌,一步一步地去现场“丈量”,再一笔一笔地“复刻”永定门城楼。就这样,我画下了永定门旧址的现状,而想象中的永定门城楼也在笔下慢慢成型了。

永定门建于明嘉靖三十二年(1553年),寓意“永远安定”。永定门城楼是一座两层重檐歇山顶三滴水楼阁式建筑,采用绿琉璃剪边灰筒瓦重檐歇山顶,显得古朴而庄重。1957年,永定门城楼、箭楼被相继拆除。2004年,北京市仿照乾隆年间式样,根据民国时期对永定门的测绘资料,重新复建永定门城楼。等到了2005年,永定门城楼复建完工,我又多次前去永定门,画下城楼边人们的音容笑貌。

从永定门开始,先农坛里的观耕台,也就是民俗说的“一亩三分地”,以及永定门外的燕墩,都是中轴线不可或缺的重要景点。明清时期,先农坛是皇帝祭祀先农炎帝神农氏、行耤田礼的重要场所。先农坛始建于明永乐十八年(1420年),主要建筑有太岁殿、先农神坛、神厨库、观耕台、具服殿、庆成宫、神仓及祭器库、神坛等。在明清两代,多位皇帝亲临先农坛,祭享先农、扶犁亲耕,以宣扬以农为本的国策。

上世纪90年代,当我背着画夹子寻找先农坛的建筑时,才知道要画它们有多难:周围全是私搭乱建的房子,甚至还有1976年地震时的抗震棚包围着先农坛里的观耕台,神仓在远处根本看不到。在三十多年前,想画先农坛的神仓、庆成宫、观耕台,真是难于上青天啊!密不透风的杂乱小房、小窝棚把先农坛神仓围得水泄不通。本来我想从收谷亭画起,可到了那儿一看,收谷亭只露出一个亭子尖,一圈都是私搭乱建的建筑。多年来,有关部门对先农坛进行了一系列的保护工作。去年底,有关部门还完成了庆成宫区域文物征收腾退、非文物建筑拆除、彩画保护、本体修缮、展览布陈等,并向公众开放。

在画先农坛的日子里,我经历过最吓人的事,是在一天上午,我在画素有天下第一仓之称的“圆廪神仓”时,可能是太过于专注了,在我身旁盘着一条硕大的黑蛇,一直陪着我,而我竟然没发现它。当我偶然回头发现它时,赶紧跳跃狂逃,黑蛇也被吓得钻进了草丛里。

我惊魂未定,旁边的一位老者说,其实你不必害怕,这种黑蛇平日里只是盘卧在神仓的粮食上,替皇家看管谷物,吃老鼠,并不伤人。只是现在神仓废了,它也没地方去,只好东躲西藏,偶尔出来晒晒太阳。

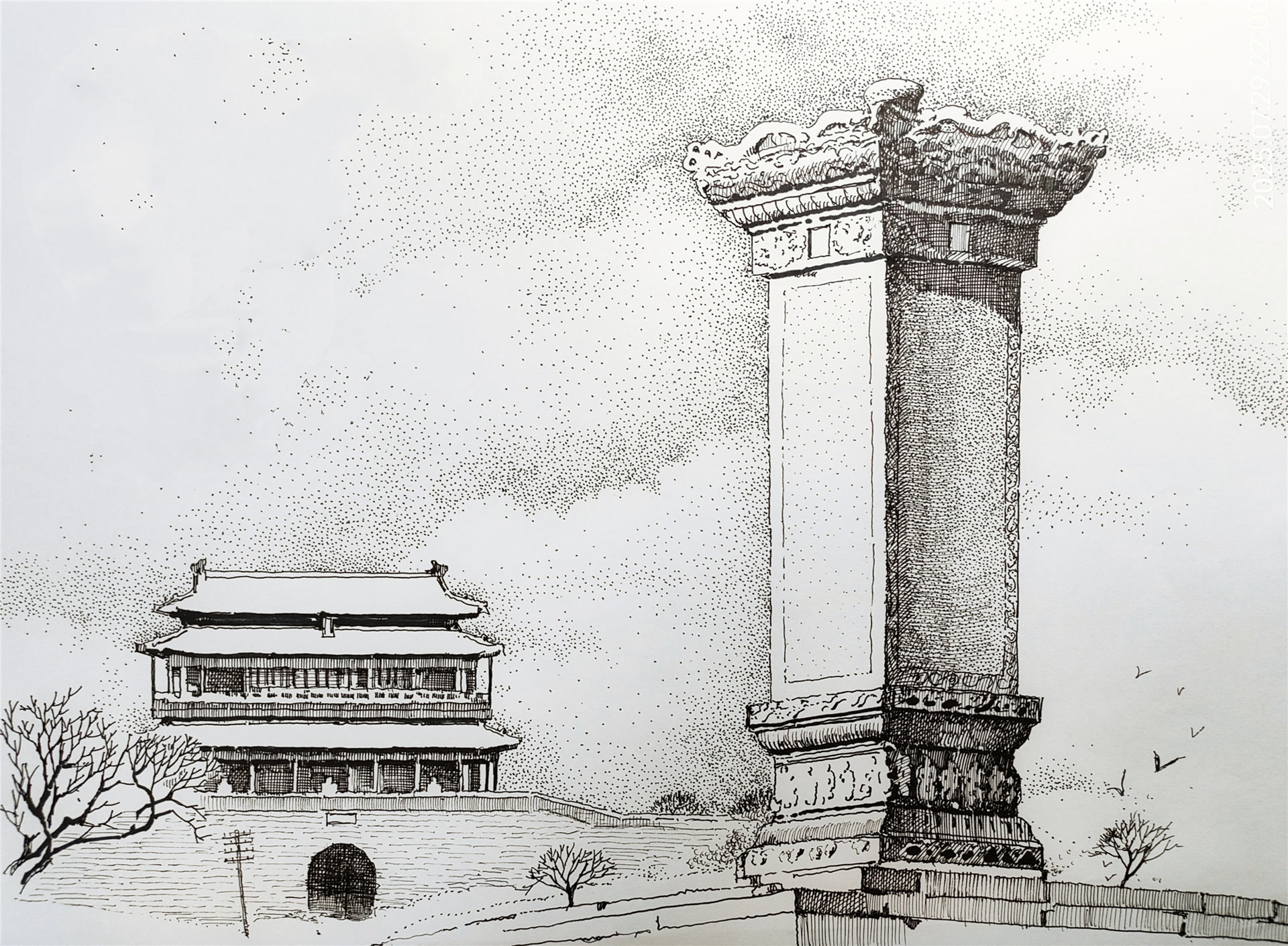

离开先农坛,奔赴燕墩。燕墩居高临下,很容易找到。寻到近前,才发现燕墩同样被围在一片零乱的平房中。不过,与两米多高的平房相比,燕墩还是显得非常高大的。

我画燕墩的时候,相关部门恰好开始了对它的维护工作,拆除了周边的违建,这也让我得以近距离地描绘这座被称之为民间燕京八景之一的——“石幢燕墩”。登上9米高的墩台,北望永定门,市井繁华;西眺太行山,层峦叠嶂,绵延起伏;东南望去,一望无际的平原,云蒸霞蔚……

当我在画上写“燕墩”二字之时,一位旁观者说:“其实,你也可以写成烟墩,香烟的烟!”见我不解,他告诉我,燕墩本名就叫烟墩,也叫烽燧、墩台,它其实是一座方形烽火台,跟万里长城上的烽火台功能一样,在上面燃烧狼烟向军事部门传递消息。所以,写“烟墩”也没错。

前些年,燕墩所在地被开辟为燕墩公园。这所老旧的方形墩台就隐身于公园中,其上狭下广,台底各边长14.87米,台面长13.9米,高约9米。每天来来往往的人们行色匆匆,少有人在意这个老旧的墩台,却都会抬头看看墩台上的那座乾隆御制碑。其实,看起来并不起眼的墩台才是“燕墩”,它的历史可以追溯到元代,而墩台上的乾隆御制碑是清朝乾隆年间才放到上面的。乾隆御制碑南、北面分别采用满、汉两种文字对照镌刻清乾隆十八年(1753年)御制《皇都篇》和御制《帝都篇》。

多次复建的五牌楼

画完永定门和燕墩后,站在中轴线南端的最高处,极目远望,宽阔的南中轴线御道向着远处的钟楼延伸,在绿色中向北,隐隐传来悠悠钟声……

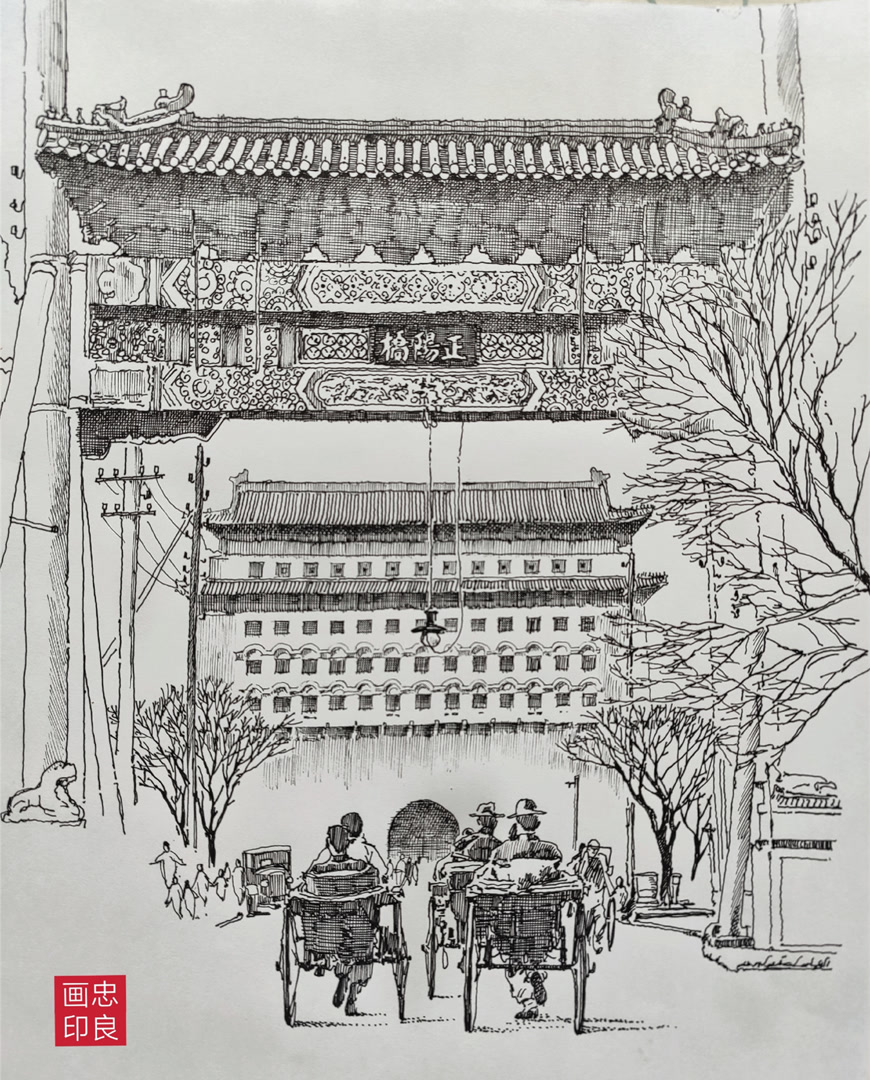

从先农坛沿着中轴线,也是永定门内曾经的皇帝御道行走时,我在手中的速写本上一页一页地画着,一直到正阳门五牌楼。五牌楼始建于明正统四年(1439年),因位于正阳桥南得名正阳牌楼。原为木结构六柱五间五楼式牌楼,立柱冲天,额枋饰镂空花板,匾额书满汉双文“正阳桥”,是正阳门建筑群的重要组成部分。历史上,五牌楼因火灾多次损毁,1935年改建为钢筋混凝土结构,并取消满文匾额。

我曾经在档案馆中查阅海量资料的基础上,绘制了从明朝经清朝,再到民国时期的正阳门五牌楼,而且画作请许多专家学者审查后都给予了肯定。一些朋友找我索要过正阳门五牌楼的画作,毕竟原汁原味的正阳门五牌楼已经在1955年因妨碍交通被拆除了。

直到2001年,当我在中轴线写生时,经过前门,忽然发现正阳门五牌楼正在复建中。兴奋得我隔三差五就往建牌楼的工地跑,用速写记下工程进展的点点滴滴。直到这座复建的正阳门五牌楼完工后,又把我给惊住了:这座五牌楼的六根立柱中,居然有4根悬空不落地,离地面有6米多高,只有东西端的两根立在地面之上,根本就不是它原来的样子。不过,我还是把这座“五牌楼”给画了下来。毕竟这里有牌楼了,虽然是悬空的“五牌楼”。

这座“五牌楼”吸引了不少游客的眼球,应该说这座悬空牌楼也是中轴线众多牌楼中最另类的一座。后来,我专门请教了相关专家,答复是这样的设计不妨碍交通。这个说法也有道理,我在“五牌楼”下写生时,过于专注,站到了机动车道上,身后疾驰而过的5路公交车与我擦身而过,在司机的呵斥中,我对“五牌楼”有了新的认识。当时前门大街的车流量巨大,仅公交车就有5路、20路、120路等,还有川流不息的社会车辆,从交通角度考虑,五牌楼确实有影响。

不过,这座不伦不类的“五牌楼”,在2007年被拆除了。在中轴线的历史长河中,昙花一现的悬空牌楼只是一闪而过,很多关注中轴线的人可能一点印象也没有。不过,它在我的画集中留下了曾经的风采。

很快,我又领略了中轴线变化之快!“五牌楼”拆了没多久,2008年5月,前门大街改造工程全面启动,五牌楼也进行重建。这次严格按照历史照片和文字记载进行,照原样、原工艺在原地重新复建。经过6个多月的紧张施工,五牌楼完工亮相。牌楼上书写“正阳桥”3个大字,“五间、六柱、五楼”柱出头式木牌楼与巍峨的正阳门箭楼相得益彰。

随后,前门大街正式成为步行街,我也可以站在道路中间安心地记下正阳门五牌楼久违的历史感了。拿着我画的明清时期的五牌楼对比今天的五牌楼,不同之处仅六根立柱上取消了各1对的戗柱。现代的建筑工艺,不用戗柱也能保证牌楼的安全了,其它均是历史再现。

有民谣唱道:“北京车子真不少,洋车三轮汽车跑;有轨电车绕城转,火车开到前门站。”中轴线上这840米长的前门大街,在明朝、清朝至民国皆叫正阳门大街,1965年才正式命名为前门大街。从前门大街“路窄人多接踵行”,到整洁热闹的步行街,牌楼辉煌,依然耸立,有轨电车铛铛前行。

如今,中轴线已然列入世界文化遗产名录,其影响力进一步扩大,成为众多游客进京后打卡的必经之地。中轴线是历史的印记,更是这座城市悠久历史的浓缩。我还会继续行走在中轴线上,用画笔描绘中轴线上的人间烟火。