2025-11-27 11:15

记者从北京市住房和城乡建设委员会了解到,北京城市副中心站综合交通枢纽工程初期开通运营部分,已于近日顺利通过竣工验收,将与京唐铁路同步开通运营。

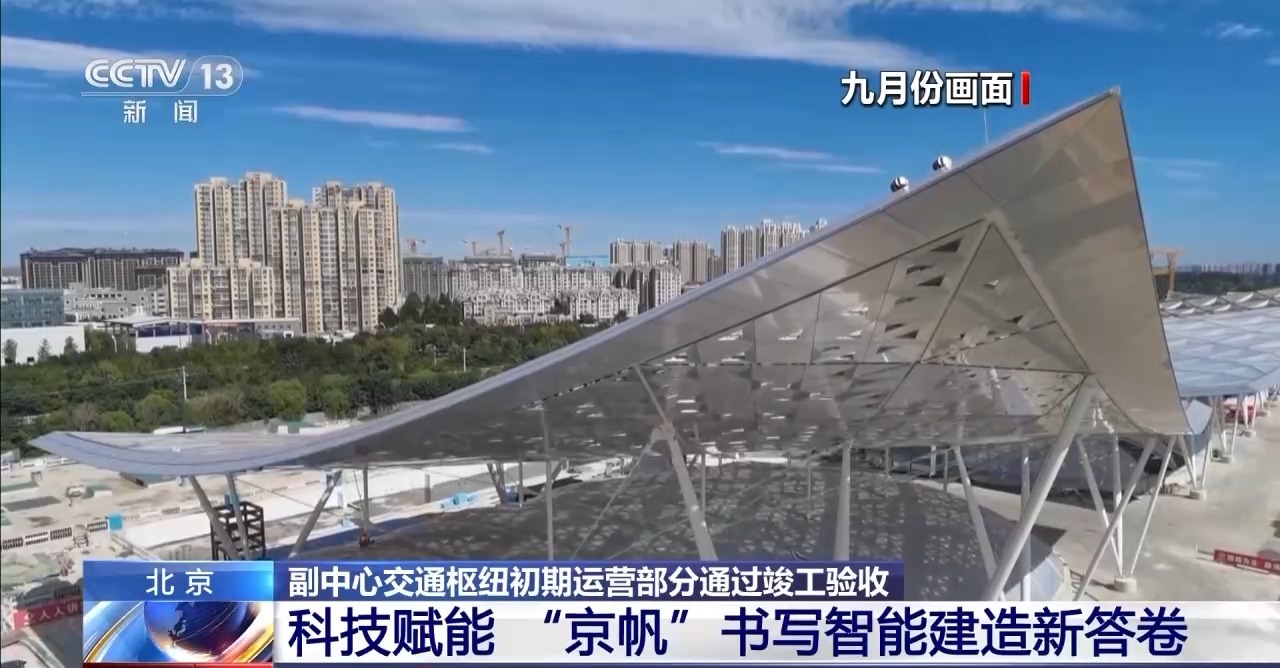

在北京通州大运河畔,北京城市副中心站的“京帆”造型格外引人注目。项目地下规划建筑面积达128万平方米,集城际铁路、市郊铁路、轨道交通、公交接驳及城市开发功能于一体,建成后将成为亚洲最大地下综合交通枢纽。

为实现顺利验收,北京市住建委与建设单位制定分阶段验收方案。

北京市住建委监督总站轨道八室主任 聂俊珑:从结构阶段、单位工程阶段到竣工阶段,哪个区域先完成就先验收哪个区域。这样加快了验收速度,实现了区域功能的落实,让它初期能达到前期的7条线及京唐铁路的投入使用。

根据使用需求, 副中心交通枢纽划分为开通运营区、空置管理区、封闭管理区三个功能区域。验收时,增设了防火、防烟尘的分隔设施,确保施工区和运营区互不打扰。

目前,项目初期运营部分已顺利通过竣工验收。

记者探访:地下32米仍有自然光

作为推进京津冀协同发展的标志性工程,北京城市副中心站综合交通枢纽工程不仅在规模上引人瞩目,在智能建造领域,也使用了大量新材料、新技术,建成一座节能、低碳环保的绿色生态建筑,为区域可持续发展注入了新动力。

总台记者高雪在现场看到,大厅配备了5个采光井,这些采光井采用了气泡枕膜技术,太阳光被自然地引入到地下32米处的候车大厅。也就是说,未来乘客在站台上候车,也可以沐浴在自然光下。

“京帆”屋盖在选材上采用了透光隔热的覆膜,在结构设计上创新采用 “一构双层”结构,降低了结构表面的太阳辐射能,有效防止太阳强光直射影响室内温度。

科技赋能 “京帆”书写智能建造新答卷

北京城市副中心站综合交通枢纽工程地处城市核心区域,具有项目建设体量大、基坑超深、局部施工技术难度高、专业工程种类多等特点。项目建设中,都有哪些硬科技?

北京城市副中心站的屋盖部分,总占地面积约2.74万平方米。施工过程中,受到场地条件限制,十面“京帆”的造型钢结构,无法在地面拼装完成后再整体抬升。如何才能确保每一段钢梁在没有参照物的半空中精准焊接成了一个难题。

采用三维模拟、智能测绘等搭建建筑信息模型,技术人员在数字孪生系统中,反复排演,最终攻克了“吊装难”“多角度上梁”“空中焊接”等多重技术难题,使工程实施过程更加稳定、有序。

此外,在项目建设过程中,充分运用各类工业机器人。安全巡检机器人,在识别到现场工人的部分违规行为后,会进行实时的预警。施工类机器人可以在复杂角度下完成自动切割、焊接等工序。

北京市住建委科技与信息化处副处长 强翰霖:作为全国首批智能建造试点城市,北京突破了基础软件、数字设计、智能生产、智能施工等一批关键核心技术,在副中心交通枢纽项目等74项智能建造试点工程先行先试,打造了一批标杆、创新、应用场景。下一步,我们将紧抓副中心建设契机,支持通州区打造智能建造产业集聚区,加快培育建筑业新质生产力。