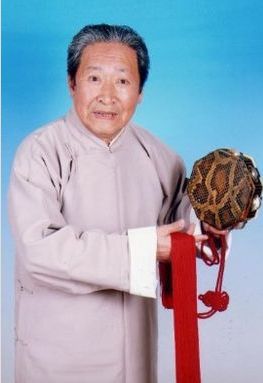

陈伟演唱北京小曲儿

陈伟和他的“燕春社”在鼓楼一带很有名,这个真正的草根民间团体聚集了不少粉丝,疫情之前每周六都有演出,每次都是人满为患。熟悉的人都知道,陈伟坚持学唱小曲儿这么多年,只因为自己的一份热爱——有人爱听,便成了一件乐事;唱得久了,便成了一种习惯;而传承即将失传的北京小曲儿,也成了他的一项责任与使命。

20多年来,陈伟为小曲儿疯魔痴迷,只要听到就会刨根问底,甚至经常和衣衫褴褛的街头卖艺人学唱。

陈伟最早和北京小曲儿结缘是在1995年,“有一次听到民歌专家李丹书先生在北京电视台《什刹海》节目中讲了四期北京的小曲儿,使我大开眼界,从此对北京的民间小曲儿情有独钟,恋恋不忘。”

北京小曲儿可以说是一部生动的社会生活史,它们一点一点记录的都是老北京市井百味。不少小曲儿的调是随着大运河从南方传来的,也算得上是南北文化交融的一个象征,正因这点,小曲儿的调既有着南方的婉转之感,也有着北方的利落之意,南北文化的融汇让北京小曲儿更加生动有趣。

陈伟告诉我,中国的民间小曲历史悠久,源远流长,至明、清两代达到高峰。做为帝王之都,人文荟萃之地,清代的北京已经成为全国小曲儿流传的中心。天南海北,全国各地的小曲不断传入京城,如《湖广调》、《边关调》、《山西五更》、《洛阳调》等,融合了北京的风俗和语言,演化成为地道的北京民歌小曲儿,作为辐射全国的文化交流中心,这些小曲又从京师流向全国各地,形成许多同宗民歌。

1999年,一个偶然的机会,陈伟拜师于北京曲剧团曲剧著名演员赵俊良先生,真正地走上了北京小曲儿的传承之路。

“先生为了不让我破费,亲自到我家来教我,而且不吃我一顿饭。对于我的提问,先生有问必答,倾囊相授,从不高高在上,以长者自居,而是平易随和,以礼相待,把我当成真心的挚友。”说起师父赵俊良先生先生,陈伟满满地都是敬意。

在收集整理北京小曲儿的过程中,陈伟发现,小曲儿里不但有生动的市民生活场景,也留下了历史的足印,见证了中国百年的兴衰荣辱。“您怎么也不会想到,一首普通的民间小曲《妈妈娘好糊涂》,在一百多年前,曾成为大清朝的代国歌。”陈伟说起一段鲜为人知的往事。

此事真实可考,是著名女作家冰心女士听父亲谢葆璋说起的。 谢葆璋(1866-1940)是福建福州人,1881年经父亲好友天津水师学堂总教习严复介绍,成为该校第一届驾驶班学生。1884年以第一名的优异成绩毕业,在“来远”舰任职,担任驾驶二副,并参加了惨烈的中日甲午海战。

国家羸弱,外交无力,这件事深深地刺激了谢葆璋的心。几十年后,他还常谈起此事来教育子女,叫子女们发奋学习,报效国家。直到1911年10月4日大清才终于有了法定国歌《巩金瓯》,可笑的是仅仅六天后大清国就覆灭了。

陈伟告诉我,虽然北京小曲儿中有很多是描写生活场景、歌颂爱情的,但是也有不少是劝人向善、积极向上,这其中就包括了抗战时期流行的小曲儿改编的军歌,唱出了民族不屈服的精神和必胜的决心。

陈伟从一位86岁名叫郑福来的老人口中听到了不少当年29军的军歌,堪称珍贵的口述历史资料。这位老人小时候住在卢沟桥西,是卢沟桥事件的亲历者,他家与驻守卢沟桥的29军3营营部只一街之隔,小时候爷爷经常带他去营部看练兵,听战士们唱军歌耍大刀。据老人回忆,当时29军的营盘里总是响彻着嘹亮的军歌,《吃饭歌》、《睡觉歌》、《站岗歌》、《八德歌》、《满江红》等,歌不离口,响亮悦耳。

郑福来老人还会唱一首已被历史长河湮没80余年,鲜为人知的29军抗战歌曲《锄草歌》。歌中唱道:“手把锄头锄野草啊,锄罢了野草好长苗哎;手握大刀杀敌寇啊,杀败了敌寇保家乡啊……”

这首歌是郑福来老人“七七事变”前学会的,1933年29军在长城喜峰口以“大刀队”重创日军,大长了中国人的志气。从此,29军“大刀队”名震全国。这首《锄草歌》将侵略者比作祸害秧苗的野草,为保卫果实,除掉野草,绝不留情。曲调简洁明快,有浓郁的民间小调的色彩,是不可多得的优秀抗战歌曲。

和北京小曲儿结缘20多年,经历了诸多艰难曲折,陈伟初心不改,“我这些年学会唱的各地民歌加起来上百首不止,北京本地的会五六十首,和老艺人们相比,真的是太少了。”陈伟心中尚有不少遗憾。