2025年5月,北京市发布16个国土空间生态修复典型案例。为进一步宣传北京市生态修复成效,发挥典型案例的示范引领作用,推动全市生态修复工作高质量发展,“北京规划自然资源”将于近期分批展示部分案例,共同见证首都生态建设的坚实步伐。本期带您了解——延庆区官厅水库八号桥水质净化湿地生态修复。

基本情况

01项目背景

20世纪80年代后期,官厅水库受到严重污染,90年代水质继续恶化,1997年水库被迫退出城市生活饮用水体系。官厅水库八号桥水质净化湿地工程位于永定河入库口,因库区长期水位较低,永定河东水泉至黑土洼河段形成大面积库区滩地。滩地长期由附近农民开垦种植,造成农业面源污染、水土流失等,加重了库区生态恶化,水质难以好转。根据《永定河综合治理与生态修复总体方案》规划,2017年启动官厅水库八号桥水质净化湿地工程建设,建设范围在官厅水库永定河入库口滩地,主要针对上游入库水源进行净化提升,同时恢复入库口生态,改善生态环境。工程周边交通往来密切,是区域重要的环境节点,同时也是2019年世园会及2022年冬奥会生态文明展示的窗口。

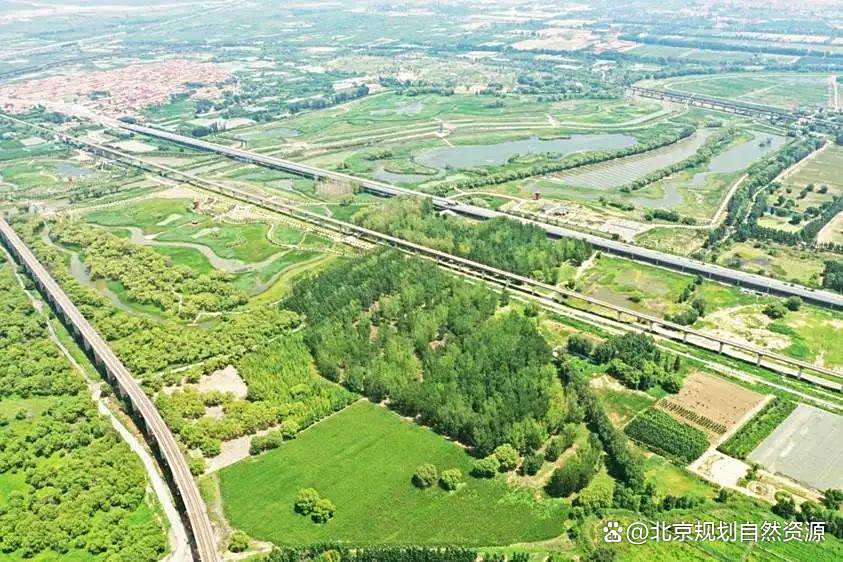

俯瞰八号桥入库口湿地

02生态问题

上游污染持续入库。永定河上游来水水质较差,同时入库水陆交错带滩地被占为耕种,加上周边村镇及农业面源污染,生态环境持续恶化,水土流失严重,水库水质长期超标。

水陆交错带生态功能退化。永定河入库水陆交错带开垦种植,人为干扰严重,湿地面积减少、河床沙化、风沙严重、植被退化,水库自净功能不足。

03实施情况

项目位于永定河入库口丰沙铁路段(八号桥)3.5公里长的永定河滩地,修复面积211公顷(3165亩),实现对永定河上游来水净化处理。最大日处理流量26万立方米,新增湿地3200亩,工程总投资31800万元。项目于2017年底开工建设,2021年投入使用。

工程完工后在官厅水库入库口形成大尺度森林湿地水面,进一步提升官厅水库入库水质,生态环境优美,已成为官厅水库国家湿地公园的重要组成部分和生态示范点。

主要做法

顶层统筹规划,流域协调治理

八号桥水质净化湿地是《永定河综合治理与生态修复总体方案》首批实施工程之一,是实现永定河生态修复的重要节点,是京津冀环保先行示范工程和北京一号生态重点项目,同时也是世园会和冬奥会的生态展示窗口,具有较高的社会关注度。

工程以国家总体方案和北京市实施方案为依据,以恢复永定河林水相依的自然生态体系和构建景观优美的河岸景观体系为目标,以永定河流域生态建设现存问题和需求为导向,在官厅水库保护区开展造林增绿、提质增效、湿地修复、建园成景,开展重点节点区域生态建设,充分发挥湿地“涵养水源、保持水土、美化景观、休闲游憩”的功能。

修复前后对比

退耕还湿还水,打造河滩湿地

入库口滩地按照“退耕还库,引水上滩,生态修复,湿地成型”的科学治理思路,精心设计,综合治理。对现状利用永定河入库滩地进行耕作的农田实施清退,并通过实施永定河子槽疏挖,在保障子槽过流能力条件下,通过在子槽设置拦河堰引永定河水上滩,对滩地进行湿地化改造,因地制宜利用滩地高程构建无动力运行水质净化湿地,实现滩地生态修复。从污染源变成净化场所,减少入库污染物,实现永定河截污减污、滩地生态修复、入库口湿地恢复、水陆交错带治理等。

设置子槽拦河堰,引水上滩。在治理河道段上游,设置生态型子槽拦河堰,利用地形高差,拦截河水,引水上滩,形成无动力运行湿地。利用库区固有河道滩地建设湿地,不新增用地,设置了高水位防护隔堤,平常水文条件下正常运行,洪峰过境时淹没蓄洪,洪水退后恢复常态。

滩地湿地化改造,形成水质净化湿地。滩地改造为水质净化表流湿地156.1平方千米,湿地岸坡绿化约43.2平方千米,注重水质净化效能,生物多样性营造,湿地景观营造。八号桥水质净化湿地,采用表流型湿地工艺,因地制宜利用现状滩地,退耕还湿,设计溪流、湖泊、沼泽、岛屿、浅滩、生物塘、森林、渗滤带、梯田等多类型湿地,蓝绿交织、林水相融,净化永定河河水,最大净化量26万立方米,提高入库水质,减少入库污染,涵养水源,保持水土,增绿增水,提高永定河入库口生态环境质量。

重建重管,配套湿地运行管理设施。为保障湿地长期有效运行,配套湿地道路系统、防火管理设施、游客服务设施、自动化监测系统等,保障湿地管理到位,形成可持续发展的湿地公园。

注重科学研究,理论实践结合。

综合治理官厅水库离不开科学技术研究。多年来,北京市委、市政府积极发动高校、科研机构和国际组织,组织专家队伍积极探索官厅水库治理恢复策略和创新治理。工程利用国家“水专项”《水体污染控制与治理科技重大专项——妫水河世园会及冬奥会水质保障与流域生态修复技术和示范(2017ZX07101004)》 ,将科研力量与工程设计相结合,创造科学研究与工程建设相结合的新模式。

修复前后对比

主要成效

农田变湿地,库区复生态

利用现状地形、树木,因地制宜营造沟渠、溪流、浅滩、坑塘、渗滤坝、岛屿、梯田等多种水生态类型,组成多种水质净化湿地形式和自然湿地生境。打造水生态、水净化与水景观高度融合的河道生态修复工程。巧妙利用既有本地生植物,景观融合于现状,减少投资,降低维护费用。同时,利用场区现状铁路桥及公路桥的天然分区,建设森林湿地、河道湿地、岛屿湿地、湖泊湿地、溪流湿地、梯田湿地、鱼鳞湿地、浮动湿地等多类型生态湿地,形成丰富多样的景观类型。

修复前后对比

湿地组成丰富,水质提升明显

在多类型湿地的基础上,利用表流湿地与潜流湿地的工艺优点,设计了高效强化鱼鳞湿地,即利用生物填料,交替虚实布置为鱼鳞的形状,形成大流量过水不堵塞,增加了水体在湿地中的停留时间及生物接触氧化时间,以提高水净化效率。采用“七分田、三分塘”的生态理念,合理构建山水林田湖自然生态系统,解决河道型湿地季节性缺水需要灌溉、泥沙淤积破坏湿地及单一湿地处理效率低等难题。丰富的湿地形态对水质净化提升产生了良好的促进作用,水质从地表水Ⅳ类提升到Ⅲ类。湿地运行监测数据显示,本项目化学需氧量的去除率为20%至45%,总磷去除率达50%以上,总氮去除率达35%以上,年减排化学需氧量3370吨,总氮16吨,总磷2064吨。

湿地生态丰富,湿地景观优美

通过生物多样性种植和自然培育,形成了当地特色植物组成的生态湿地,包括以柳树为主的乔木植物、以扦插柳枝护岸的灌木植物、以低维护野花组合为主地被植物、以芦苇水质净化功能植物挺水植物、以构建水下森林净化功能植物为主的沉水植物。保留现状乔灌木,通过局部留白,增强湿地自然特性,遵循湿地自身生态演化规律,形成超100种野生植物群落。湿地建成后,吸引了大批鸟类到此栖息,截至目前,共发现有赤麻鸭、凤头麦鸡、黄嘴白鹭、小天鹅、绿头鸭等非雀型目约64种。

工程全景布置鸟瞰图

净水效益明显,生态产品价值凸显

本项目通过湿地提升官厅水库入库水质,提高用水功能级别,促进官厅水库水质恢复水库饮用水功能进程,按日处理水量26万立方米计算,年补水占50%计算,可节省水库补新鲜水资源费4000万/年。引水上滩的无动力运行湿地,每年可节约泵站提水产生的电费及维护费约29万元。

官厅水库作为北京市两大地表水源地之一,在保障北京市供水方面有着举足轻重的作用。本工程的实施对于能够在一定程度上改善入库水质,保障官厅水库水质不继续恶化,维持其水源地功能,这对于保障首都供水安全,维护社会稳定和经济的可持续发展,具有重要的意义。近年来北京市积极扩大水面,恢复湿地,湿地面积达到了5万公顷。全市与水有关的旅游景点210多处,每年接待旅游人数超过1亿人次。水域周边土地经济、生态环境、文化价值都得到很大提升,对高端要素的吸引力大大增强。本项目建设湿地211公顷,湿地建成后共接待参观人数约1200人次,可带动周边旅游及经济发展,提升居民的幸福感和游客的满足感。

修复前后对比

案例启示

本修复工程以官厅水库及永定河入库口现存问题为导向,实施官厅水库永定河入库口土地腾退,清理非水利用地功能,退耕还湿,对永定河入库河水进行自然净化。结合滩地现状和周边群众需求,以人为本,营造自然生态美观的景观性功能湿地,解决了减少永定河河水及滩地农业面源入库污染、永定河入库口区域的无序管理、永定河入库口生态退化等问题。同时给周边群众提供了湿地科普和休息运动的场所,取得了良好的生态、经济和社会效益。

基于自然的解决方案(NbS)修复湿地。保障河流、水库等自然水源的水质对下游或库区至关重要。然而,传统的污染治理方式往往难度大、费用高昂。相比之下,利用河道滩地及水陆交错带滩地建设湿地,不仅投资少、见效快、不占用土地,更符合自然恢复理念与湿地保护策略,是一种经济高效的治理模式。

利用生态修复项目带动跨区域协同合作。跨地区河流水库的治理常因权责利难以厘清而受阻,利用边界或公共区域实施符合双方意愿的生态工程,成为了一种稳妥的解决方案:它既能明晰管理权责,又能提升环境质量,最终实现利益共享。项目制定《永定河综合治理与生态修复总体方案》以形成合力,获批后项目迅速启动并取得显著成效。

修复前后对比

本内容由生态修复处、延庆分局、政务服务中心、市规划院提供