石碾大家都很熟悉,现在我们怀柔农村还有不少石碾,村民用它磨面磨米。然而见过水碾的人却不多了。殊不知,从前我们怀柔山区河道边分布着很多水碾,如今还有不少巨大的水碾轱辘、水碾盘散落在河边和村边。

怀沙河畔水碾多

“溪边水碓枕边鸣,疑是风声又雨声。彻夜嘭嘭喧不住,眠来几度梦魂惊”。这是清末民国时期怀柔诗人刘庆堂在《宿桃峪》中对深夜山谷中水碾运行时发出的空旷、单调、沉闷声音所作的精准描述。

怀柔出现最早的水碾,有记录的是渤海镇南冶村周希元家的一盘水碾。复建于清光绪六年(1880年)。既然是“复建”,即可佐证关于“清乾隆年间建水碾磨”的说法。从清代中期至怀柔解放的200多年,怀柔人在怀沙河、雁栖河、汤河、白河主河道以及支流建成了五个水碾群。这些以加工香粉为主的水利机械是怀柔早期工业文明和水文化的重要载体。

据资料记载,新中国成立前,怀柔地区有水碾、水磨约77处,主要分布在怀沙河、雁栖河、琉璃庙河、汤河沿岸。其中,怀沙河上游自渤海镇大榛峪至下游桥梓镇口头村东有59处,占总数的七成半。怀沙河支流今称渤泉河(古称珍珠泉水)沿岸就有17处,主要集中在田仙峪村。

另外,雁栖河沿岸自上而下由莲花池至北台上有8处,最著名的是柏崖厂附近的香碾,这里曾因水碾较为集中而形成了“四盘碾子”的地名。雁栖河沿岸的方家湾、大水泉、黄土梁的水碾、水磨在抗日战争和解放战争时期,曾为人民军队加工军粮,一度被日军炸毁。琉璃河沿岸琉璃庙到前安岭段有水碾6处。汤河川自八道河村至长哨营二道河村有3处。由于怀九河落差相对较小,在数十里河道上仅九渡河村西建有1处水碾。

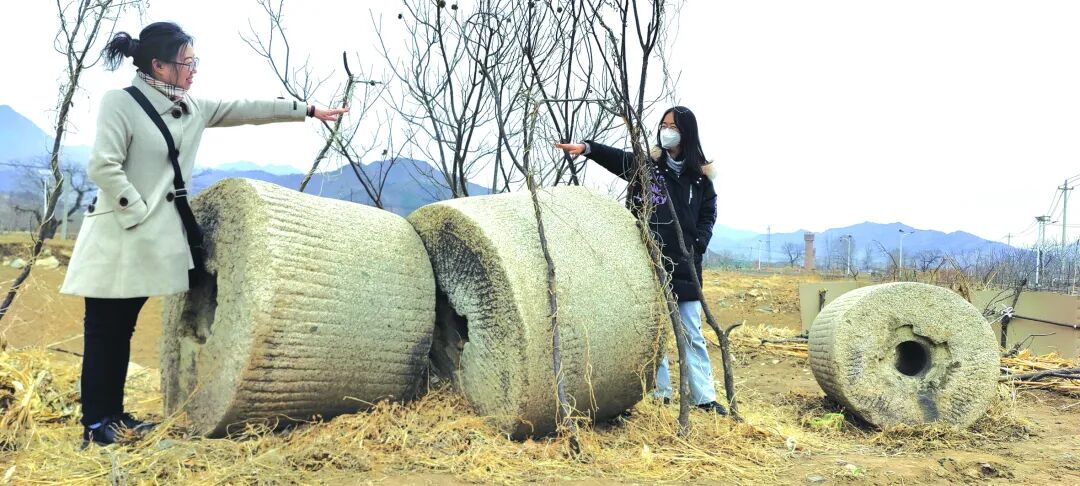

笔者2006年7月13日自怀沙河下游寻迹而上,在口头村东、三渡河、六渡河、渤海所、沙峪、大榛峪共发现水碾水磨遗迹23处。如今,在怀沙河口头、四渡河、六渡河、渤海所、沙峪等处还有十余个水碾轱辘、砸碎的水碾盘。在四渡河村有一个水碾轱辘最大,直径1.4米,高0.95米,重约4吨。在沙峪村西南,存放着4个水碾轱辘,还有一个被凿碎的水碾盘,四块拼起来就是一个完整的水碾盘。在渤海所村有3个水碾轱辘,其中2个完好。最近在渤海所八渡河岭自然村,笔者看到了3个水磨盘,80多岁的村民刘大强告诉我,解放后,他们村还有3处水碾房,自己还在水碾房干过碾香粉的活,后来水碾停用了,一些水碾盘和碾轱辘都被砸碎垒墙了,只留下这3块水磨盘。

怀柔解放后,继续使用的水碾有23处,共33架;水磨27处,共36盘。上世纪六十年代末,随着供电能力的提高,电磨逐渐普及,水碾、水磨随之消失。

水流落差水碾转

水碾是中国古代四大农业机具之一,此外还有水磨、水碓、水车。水碾是以水为动力的机器,主要用于碾米、磨面、加工香粉。我们怀柔的先民依据当地水利资源和水势,采用轮轴匹配,利用水力、杠杆和凸轮的原理制成水碾等,给谷物脱壳、去麸、磨粉,加工稻子、谷子、麦子和玉米。

河道安装水碾的基本条件就是水源丰沛、水流容易约束引导、有一定势能落差。很显然,怀柔纵切燕山的诸多河流,完全具备了安装水碾的自然条件。怀柔的水碾都处于山区河流水岸,当地农民利用河道落差,开沟修渠,以水流势能为动力建成了多处水碾房。

怀柔地区水碾的建造形制基本相同,都是根据地形地势,选择有落差、易开挖的河道一侧,开通一条引水渠,建好闸门。然后开挖砌筑用于安装卧轮的水轮涡室,涡室中心留出安装主轴位置,然后以数根横木为依托在涡轮室的上方安装石碾盘。为便于添料、清料,碾盘大体与地面持平。粗木主轴由碾盘中心穿出,碾盘下为通涡轮室,主轴与卧轮相连接。

卧轮俗称为轮盘、龙盘或水轮,状似油纸伞之倒立。碾盘上横置圆柱形碾轱碌,碾轱碌中心穿横木与主轴相连(转动部分皆以油脂润滑)。最后按所需空间,以碾盘为中心建起碾房,并在周边建好料棚、料场,一座用于碾轧木香粉的水碾房就算建成了。

水碾运行过程,开闸放渠水,河水跌入水轮涡室,按一定角度冲击水轮,水轮按一个方向转动,带动主轴及碾轱碌转动做功。

通常用于碾轧木香粉的水碾都很大,碾轱碌的直径多在一米以上,只有少数碾磨因落差、流量小而缩减规制。清末民初,怀沙、怀九河沿岸低落差河段又增建了十几座以加工粮食为主的水磨。另外,水碾机构也可以临时改作水磨,只需将碾轱辘换成磨盘即可。

怀柔的水碾多用轧香粉

和南方水碾常用于加工粮食不同,怀柔的水碾大都用于加工香粉。目前,大多数文史研究者认为,怀柔香粉加工业,发轫于乾隆中期,消失于上世纪60年代,大约有二百年的历史。

据怀柔清代文人的诗文,以及过去“制香坊”“脚行”后人介绍,清乾隆初期,怀沙河上游就出现了水碾建筑。最初建碾者,都是“果园庄头”“管家”“陵主家人”“乡绅”以及离开军队就地安家的军人。后来又有商人或独资或与当地河滩所有者合资进行水碾经营。

清末民初,多数水碾磨都是由当地或近地村民合伙经营。随着散伙、转让、继承、陪嫁,到民国初期,怀柔地区的数十架水碾磨,大都过渡为个人经营了。

清代的怀柔之所以出现5个相当规模的水碾磨群,是因为明代在黄花路长城一线山地禁樵养树二百多年,清初长城以北的白河、汤河川广阔的山场又被圈为旗营爵地。山前山后的各种果木、柴木、灌木等,种类极其丰富,为大规模加工木香粉提供了原料保证。

根据原料的不同,水碾加工出的木香粉以“红料”“白料”为优质香料。红料香粉以杏木为主料;白料则以栗木为主料,以杂木为料碾轧出的木粉品质略逊。

为提高木粉馨香度,在碾轧主料过程中会适量加入一些松、柏、艾蒿之类的材料。也有碾坊会根据材料供应及香坊所需,专门加工数批次的松柏料和榆木料,作为高价值配料出售。榆木料作为配料,主要为提高成品香的强度。

所有材料在上碾之前,必须以手工初步加工成适合碾轧的渣状、片状料,晒干后铺填在碾盘上碾轧。由于料块大小不一,在未被碾成绒粉状前,随着碾轱碌一圈圈碾压,水碾会发出沉闷的声音。

怀柔地区水碾坊生产的木香粉,只适合制作以燃香方式使用的“线型香”。这种成品香主要用于民间祭祀、祈愿、供奉、计时、引放火器以及寺庙佛事。虽然也可以作为熏香使用,但效果稍逊于檀香。

作 者:王 海 石金虎

摄 影:王 海 石金虎

编 辑:彭渴芯