古代的中国是个等级制度森严的社会,自古以来就有着按建筑所有者和使用者的社会地位规定建筑的规模和形制的制度。统治者为了保证理想的社会道德秩序和完善的建筑体系,往往制定出一套典章制度或法律条款,要求按照人们在社会政治生活中的地位差别,来确定其可以使用的建筑形式和规模。这种制度至迟出现在周代,一直延续到清朝末年,持续时间达3000余年,是中国古代社会重要的典章制度之一。为了维护建筑的等级制度,从汉代以来,几乎所有朝代都为此颁布法令作出严格规定。建筑法式规定具体做法、工料定额等工程技术要求。财力不足者任其减等建造,而僭越逾等者即属犯法,要按律严办,轻者罢官下狱,重者杀身砍头。这种建筑等级制度束缚了建筑的发展,阻碍了建筑上新的形制、技术、材料等的发展。但问题总是两面的,这一制度也严格限制了各阶层兴建建筑的攀比奢靡之风,尤其是在一定范围内抑制了各级官员盲目建设楼堂馆所的冲动,减少了对物力、人力的浪费。中国古代的各级城市、衙署、寺庙、第宅建筑和建筑群组的层次分明、完美谐调,城市布局的合理分区,次序井然,形成中国古代建筑的独特风格。

清代是中国最后一个封建王朝,封建等级制度发展到了极致,其官署建筑成为中国古代官署建筑留存世间的较为完整的范本,其在官署建筑方面所体现出的规格形制,也最能全面地反映延续达3000年之久的中国古代官署建筑等级制度。清代的地方机构分“省、府、县”三级,各级地方官署保存至今的已为数不多,但以保定直隶总督衙门、苏州江苏巡抚衙门、淮安知府衙门和内乡知县衙门这些遗存,构成了一个完整的清代各级行政机构官署建制的链条,使我们能真实感受到那个逝去时代的所谓“赫赫威仪”。

总督在清代是最高一级地方行政长官,多者兼管数省,如两江总督就管理江苏、安徽、江西三省,少者统辖一省,如直隶总督。直隶总督因直隶省独特的地位而居全国八总督之首。直隶总督权重位显,集军事、行政、盐务、河道及北洋大臣于一身,其权力已大大超过直隶省范围。一般为正二品官员,凡加尚书衔者,为从一品,统管直隶全省官吏任免、节制军队、诉讼审判、外交处理、题奏咨请、省例定制、岁计审核等军民要政,涉及政治、经济、军事方方面面,代表清政府管理一方,又向朝廷负责。

一、保定直隶总督署

二、苏州江苏巡抚衙门

三、江苏淮安知府衙门

在清代,知府掌一府之政令,总领各属县,凡宣布国家政令、治理百姓,审决讼案,稽察奸宄,考核属吏,征收赋税等一切政务皆为其职责。淮安府署的建筑历史可以追溯到南宋时期,现存衙门原为南宋五通庙,元为沂郯万户府。明洪武元年,知府范中以元淮安路总管府府署(现漕运总督部院处)加以修葺为府署。洪武三年,新任淮安知府姚斌在城中选址,结果选中了上坂街以北南宋五通庙和元沂郯万户府,便加以修建改造,作为淮安府的新府署,一直沿用到清末。

衙内有房屋50余幢、600余间,分东、中、西三路,中路有大堂、二堂、六科用房等,东路为迎宾游宴之所,西路为军捕厅,大门外有石狮,照壁、牌坊等。其大堂体量为全国之最,面积超过500平方米。据地方史料记载,尚有志清堂,在府治后,为宋楚州守臣孙虎臣书额;筹边堂,在府治内,亦宋时建,据说当年“轮奂鲜明,甲于邻郡”。藤花厅后为厨房,厨房工为四桂堂,当为馔堂。府署内后部,有一园,原名“偷乐园”。知府陈文烛《淮上诗》中有《三月三日 偷乐园》,其序云:“园在公衙后,有亭池、菜畦、修禊之辰,命儿子均圭约其师费以方饮焉。因读丽水终年公壁间碑’水亦忧,旱亦忧,太守之乐偷’”。张公名敦仁,嘉靖二十九年任淮安知府。他作过一篇《偷乐园记》,记中说:“堂之北有署,署之内有亭,亭有池,池之上有桥,亭之左右有桧、有槐”。“偷乐”之名即他所取,并立匾额于其中,其《偷乐园记》亦刻石其间。天启年间,淮安知府宋祖舜认为“偷”字不雅驯,改为“余乐园”。规模宏大淮安府署是淮安历史地位的象征和见证,值得一说的是,《西游记》的作者吴承恩,当年可是备受数任淮安知府的礼遇,成为知府衙门的常客。

四、山西霍州知州衙门

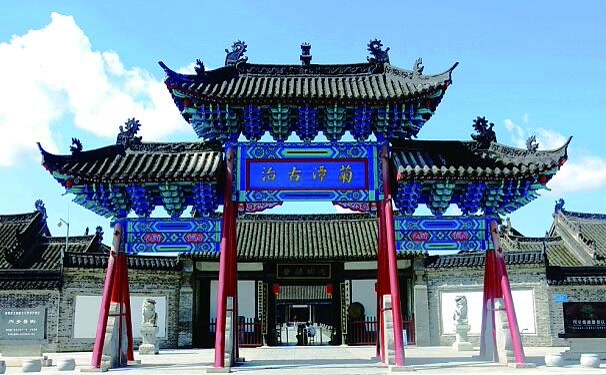

知州的官职最早出现在宋代,全称为“权知某军州事” 。“权知”意为暂时主管,“军”指该地厢军(地方部队),“州”指该地的民政事务,可见这是一个暂时设置的兼管军民的官职。到了明代,知州变成了固定的官职,权力也仅限于管理民政事务。明清两朝州有直隶州和散州(又称属州)两个级别,直隶州属省,级别与府相同,可以辖县;散州(属州)隶属府,同县级,不辖县。清代直隶州的知州一般为正五品,散州(属州)为从五品。山西霍州知州衙门位于霍州市城内东大街北侧,相传始建于唐代,曾为尉迟恭的帅府行辕。元代时,知州衙门已具一定规模,元末毁于火,明洪武四年(1371年)重建,后代又屡有增补修葺。现存建筑大堂为元代原构,仪门、戒石亭为明代建筑,其余建筑则为清代所建。霍州知州衙门占地面积3.85万平方米,分中轴线和东西辅线三大建筑群及一些署外建筑,是我国尚存的唯一一座古代州级署衙。

霍州知州衙门坐北朝南,现存建筑面积为18700平方米,中轴线上从南到北依次有谯楼、仪门、甬道、戒石亭、大堂等建筑。谯楼东西宽15米,南北长11米,门洞上书“拱辰”二字。谯楼建于明嘉靖二十一年(1542年),在古代,其作用在于瞭望。在谯楼之后是丹墀,是知州举行各种仪礼的地方,在每年的元旦,百姓可以在此举行“闹社火”集会,有着与民同乐的意味。丹墀之后是衙门第二重正门仪门,仪门四梁八柱,五檩四椽,上端悬“霍州署”的金字牌匾,建筑宏伟壮观。仪门两侧各有便门,东便门供人们日常出入,故称“人门”,西便门为死刑犯出入之门,故称“鬼门”。 仪门北十米甬道中的木牌坊,称为戒石亭。亭内原有石碑南刻“公生明”,北刻“尔俸尔禄,民膏民脂,下民易虚,上天难欺”,用以诫勉官员。穿过长甬道就是州衙的主体建筑大堂,其建于元大德八年(1304),面阔、进深各五间,六椽减柱造,大额梁,内外均四椽柱。前接卷棚三间悬山顶四椽亭。古建筑研究专家梁思成称其为“滑稽绝伦的建筑独例”,其奇在“面阔三间,心间阔而捎间稍狭,四柱之上,以极小的阑额相联,其上都托着一整根极大的普柏枋,将中国建筑传统的构材权衡完全颠倒”。

五、河南内乡知县衙门

清代以知县为一县的正式长官,正七品,俗称“七品芝麻官”,中国古代,行政体系只及县一级,所以知县是朝廷最基层的行政官员。内乡县衙位于河南省南阳市内乡县城东大街。县衙始建于元大德八年(公元1304年),历经明、清多次维修和扩建,逐渐形成一组规模宏大的官衙式建筑群。现存建筑为清光绪时正五品县令章炳焘主持营造,占地2万多平方米,厅堂房舍280余间。 是我国保存最完好的封建社会县级官署衙门。

内乡县衙坐北朝南,存房屋98间,建筑面积2704平方米, 有大门3间,大堂面阔5间。中轴线上排列着主体建筑大门、大堂、二堂、迎宾厅、三堂,两侧建有庭院和东西账房等,共6组四合院,85间房屋,均为清代建筑。整个县衙建筑,布局对称、合理、紧凑,主次分明,高低错落,井然有序,浑然一体,具有我国南北方古建筑的文化艺术风格,是迄今全国保存最为完整的古代县衙。县衙建筑自南向北主要有“照壁、宣化坊、大门、仪门、吏、户、礼、兵、刑、工六房,大堂、门房、屏门、二堂及两厢、刑钱夫子院、穿廊、三堂及两厢、东西花厅、东西库房院和后花园,有寅宾馆、衙神庙、土地祠、皂壮快三班院、典史衙、县丞衙,有膳馆、监狱、吏舍、主簿衙等。整个建筑群严格按照清代官衙建制而建,建筑布局与《明史》《清会典》所载建筑规制完全相符。体现了古代地方衙署坐北面南、左文右武、前衙后邸、监狱居南的传统礼制思想,是封建社会遗留下来的绝无仅有的历史标本。内乡县衙与北京故宫等一起被誉为是中国四大古代官衙国际旅游专线,享有“北有故宫,南有县衙”、“一座古县衙,半部官文化”的美称。